Tatsunori Toida, Postdoctoral fellow

Associate Professor, School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University of Medical Science

Tatsunori Toida

Tatsunori Toida, MD, PhD

Dr. Toida was born in Miyazaki Prefecture in 1980. He graduated from Kitasato University in 2005 and completed his doctoral studies at the Graduate School of Medicine, Miyazaki University, in 2017, earning a PhD. Currently, he serves as an Associate Professor in the School of Pharmaceutical Sciences, at Kyushu University of Medical Science.

In April 2022, Dr. Toida joined the Department of Clinical Epidemiology at Fukushima Medical University as a postdoctoral researcher. His recent research focuses on clinical epidemiology related to medication adherence and deprescribing in patients with kidney disease, as well as database studies.

[Academic Affiliations and Certifications]

- The Japanese Society of Internal Medicine (Board-Certified Member, Fellow)

- The Japanese Society of Nephrology (Board-Certified Nephrologist, Board-Certified Instructor, and Society Councilor)

- The Japanese Society for Dialysis Therapy (Fellow and Board-Certified Instructor)

- Japan Medical Association Certified Occupational Physician

- Member of the American Society of Nephrology

[Residency and Clinical Experience]

- 2005: Junior Resident, University of Miyazaki Hospital

- 2007: The First Department of Internal Medicine, University of Miyazaki Hospital

- 2009: Department of Nephrology, Chiyoda Hospital

- 2011: Division of Blood Purification, University of Miyazaki Hospital

- 2014: Department of Hemovascular Medicine and Artificial Organs, Faculty of Medicine, University of Miyazaki; concurrently, Internal Medicine, Miyazaki Prefectural Nobeoka Hospital

- 2022: School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University of Health and Welfare

[Grants]

JSPS Grant-in-Aid for Early-Career Scientists 23K16271 (Principal Investigator)

[Clinical Research]

-

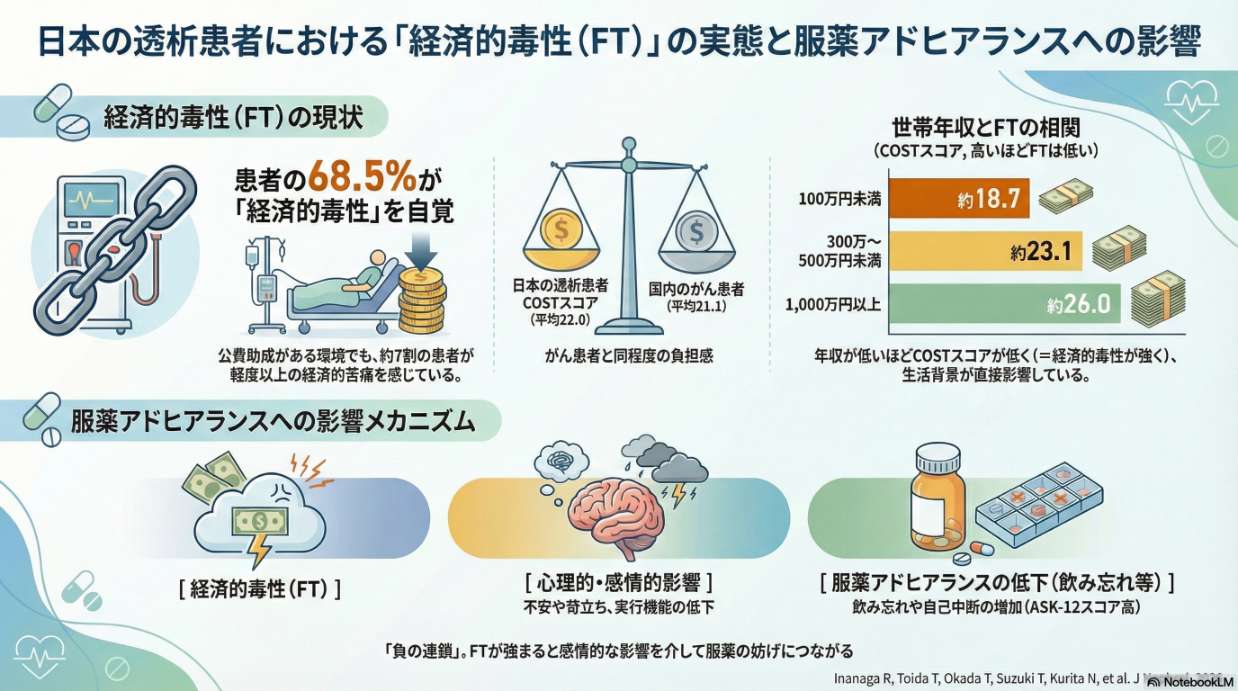

Inanaga R, Toida T, Aita T, Kanakubo Y, Ukai M, Toishi T, Kawaji A, Matsunami M, Okada T, Munakata Y, Suzuki T, Kurita N.Journal of Nephrology 2026; doi:10.1093/joneph/aajag041 (in press)

-

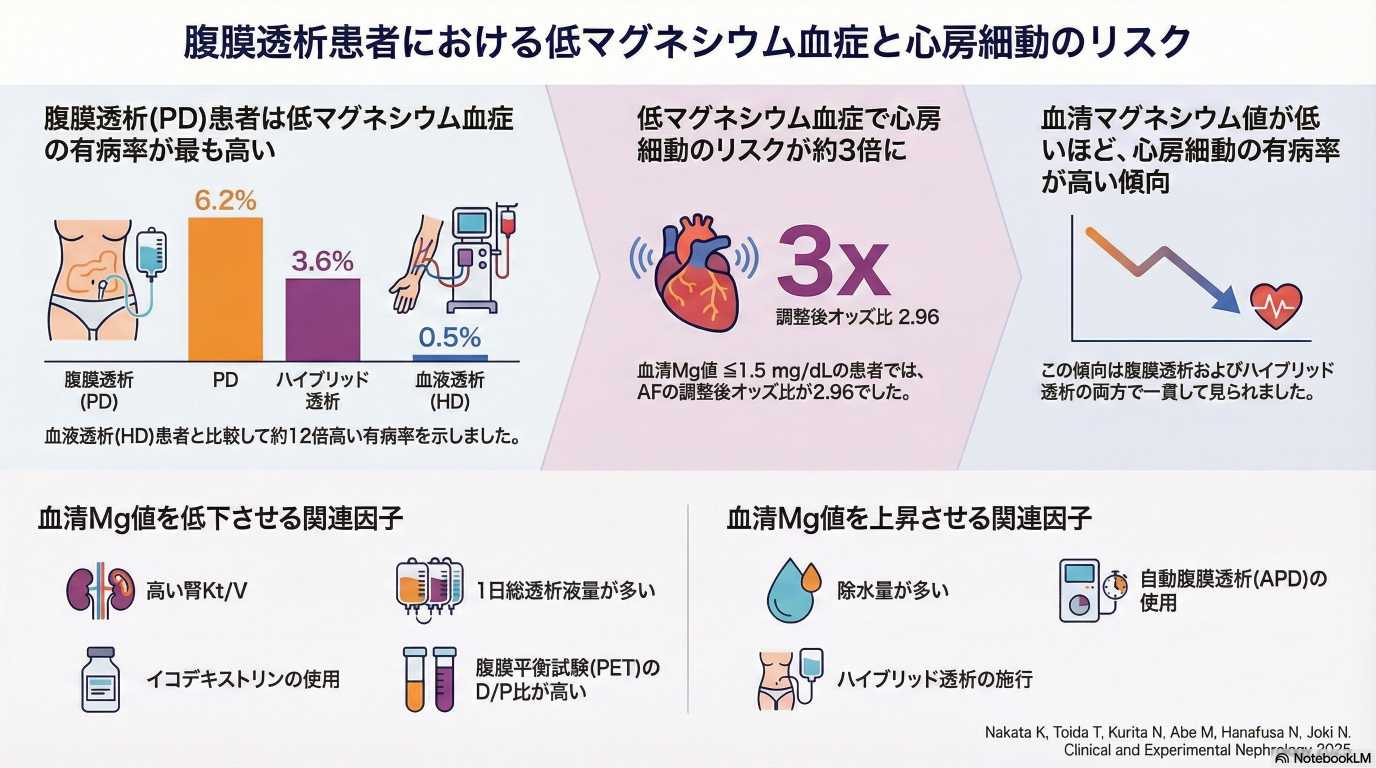

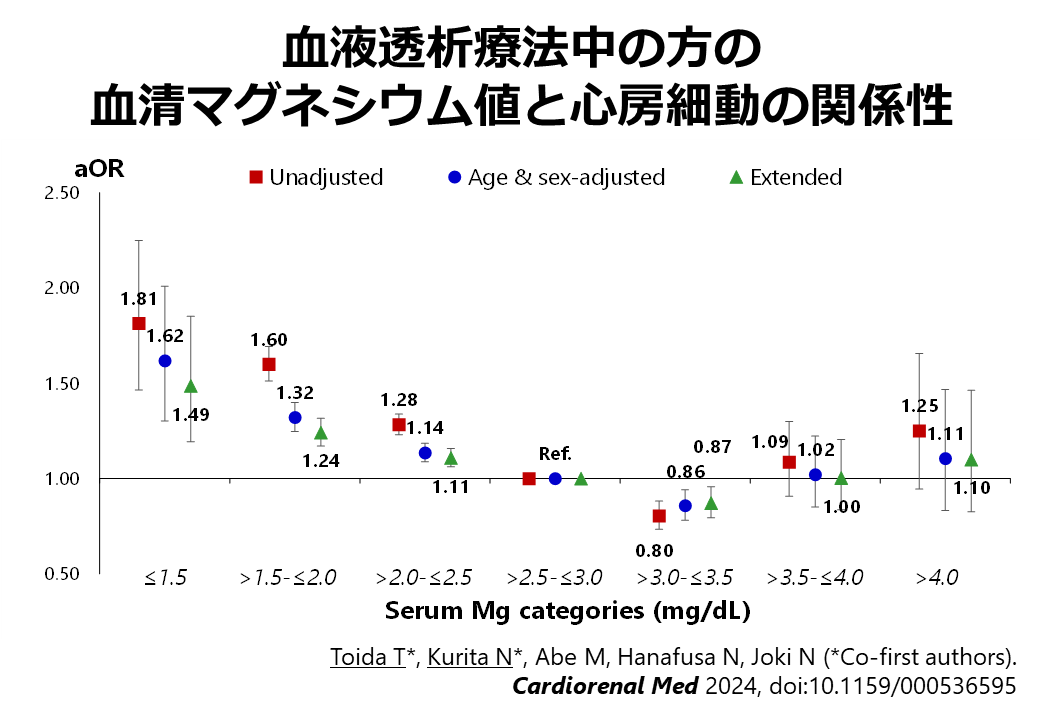

Nakata K*, Toida T*, Kurita N#, Abe M, Hanafusa N, Joki N. (*co-first authors, #corresponding author)腹膜透析・ハイブリッド透析で遭遇する低マグネシウム血症:有病率と関連因子、心房細動との関連性Clinical and Experimental Nephrology 2025; doi:10.1007/s10157-025-02810-9 (in press)

本研究では、腹膜透析患者における血清マグネシウム低値の頻度と、その関連因子を明らかにし、さらに血清マグネシウムと心房細動との関係を検討しました。

血清マグネシウム値が 1.5 mg/dL以下であった割合は、

-

腹膜透析単独:6.2%

-

血液透析との併用療法:3.6%

-

血液透析:0.5%

と、腹膜透析患者で高いことが分かりました。

また、血清マグネシウム低値は心房細動の有病と強く関連しており、調整後オッズ比では約3倍の関連が認められました。

さらに、

-

残腎機能が高いこと

-

1日あたりの透析液使用量が多いこと

-

腹膜平衡試験(PET)における D/P 比が高いこと

-

アイコデキストリンの使用

が、血清マグネシウム低値と関連していました。ただし、この知見は横断研究のデザインに基づくため、さらなる因果関係の検証が必要です。

本研究は、東邦大学 常喜教授とともに研究課題を発案し、同大学の中田先生、博士研究員の戸井田先生、および主指導教員が解析・論文化に携わりました [※論文の詳細は こちら よりご覧いただけます]。

-

-

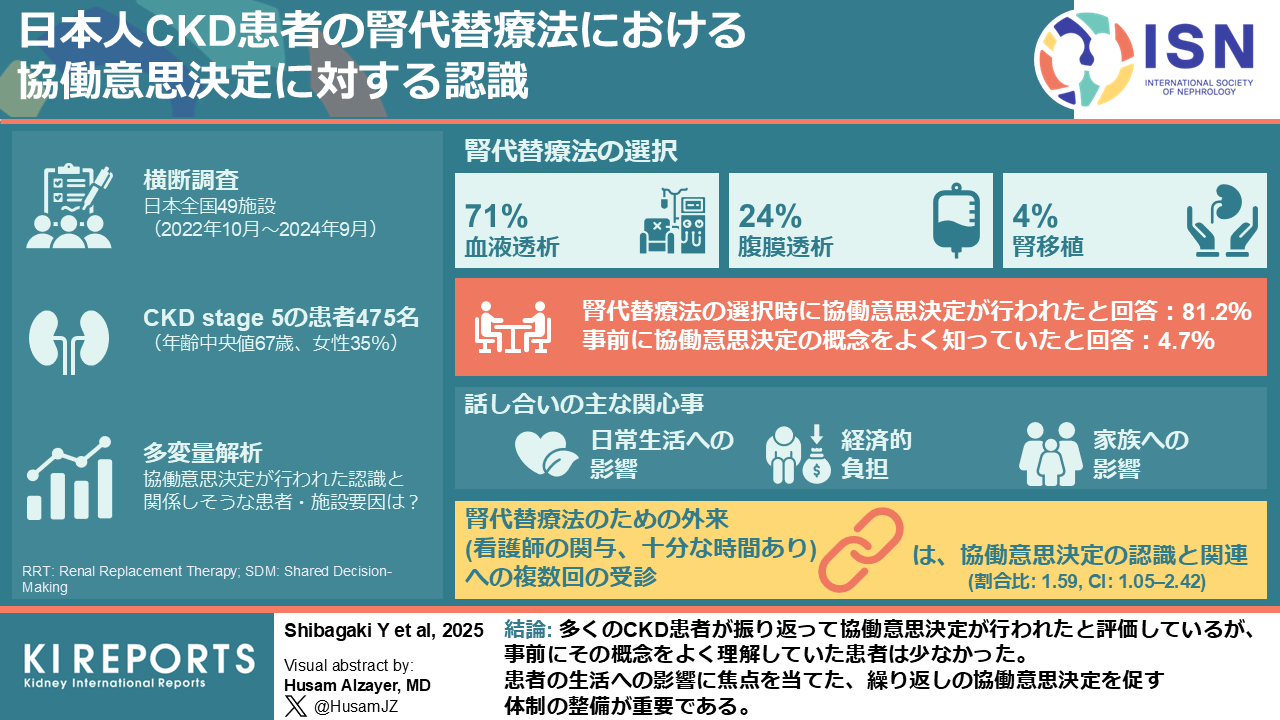

Shibagaki Y, Sofue T, Kawarazaki H, Toida T, Kurita N#. (#last author)Kidney International Reports 2026; 11: 103683. doi:10.1016/j.ekir.2025.10.031

-

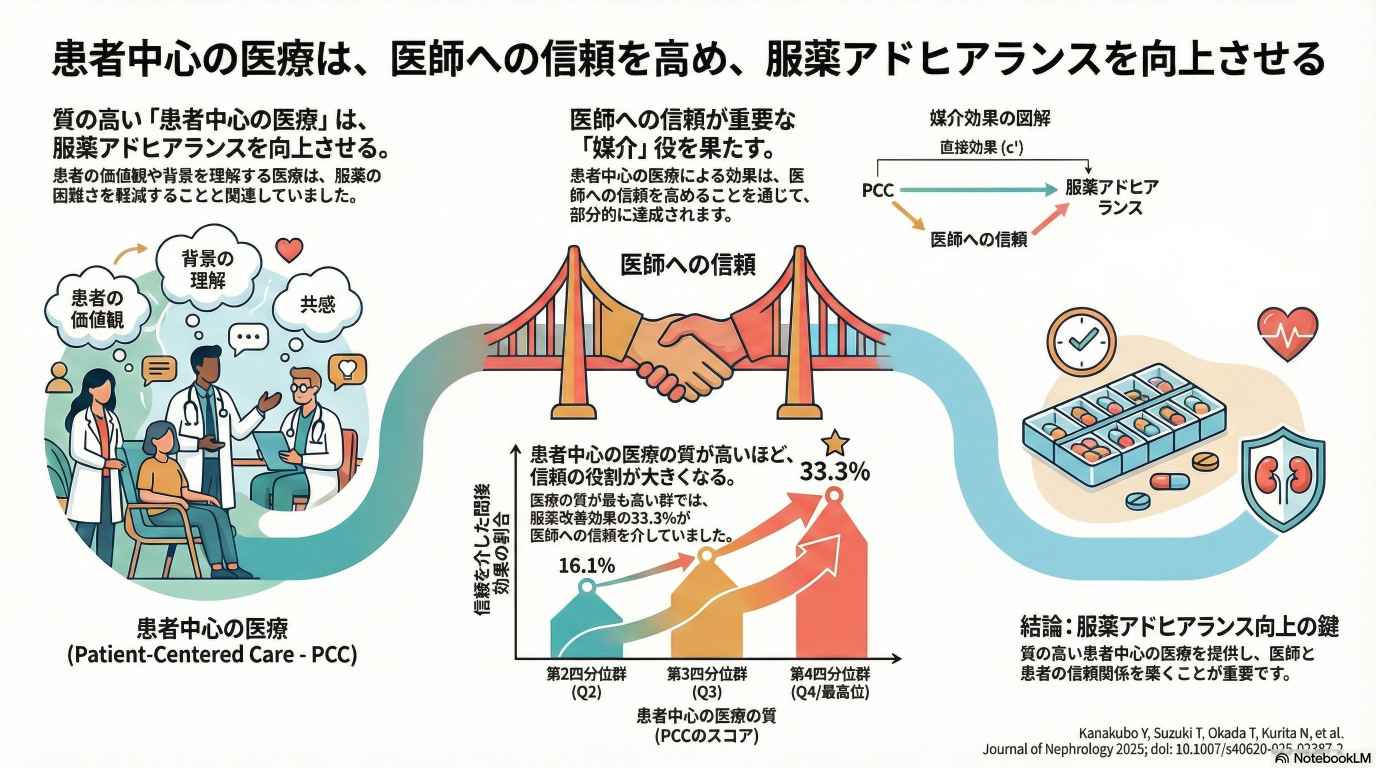

Kanakubo Y, Inanaga R, Toida T, Aita T, Ukai M, Kawaji A, Toishi T, Matsunami M, Munakata Y, Suzuki T, Okada T, Kurita N#. (#last author)Journal of Nephrology 2025; 38: 2273–2283. doi:10.1007/s40620-025-02387-2

「人を中心に据えた医療」や「医師への信頼」が透析患者の服薬アドヒアランスに影響することが経験的に知られていますが、それらがどのように服薬アドヒアランスにつながるのかが明らかではありませんでした。日本の6施設に通院する血液透析患者を分析した結果、「人を中心に据えた医療の質」が高いほど服薬の困難度は少なく、その関連は「医師への信頼」の高さを通じて部分的に媒介されていました。特に質が最も高い群では、服薬アドヒアランスへの影響の約3分の1が「医師への信頼」を介したものでした。本研究は、透析患者の服薬アドヒアランス向上のためには、信頼関係の構築やケアの継続性・ケアの連携を含む多面的な「人を中心に据えた医療アプローチ」が重要であることを示しています。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田; 基盤研究(C) 課題番号23K16271; 研究代表者:戸井田)を受けた研究の成果(チームプロダクト)です。[※論文はこちらよりご覧頂けます。]

-

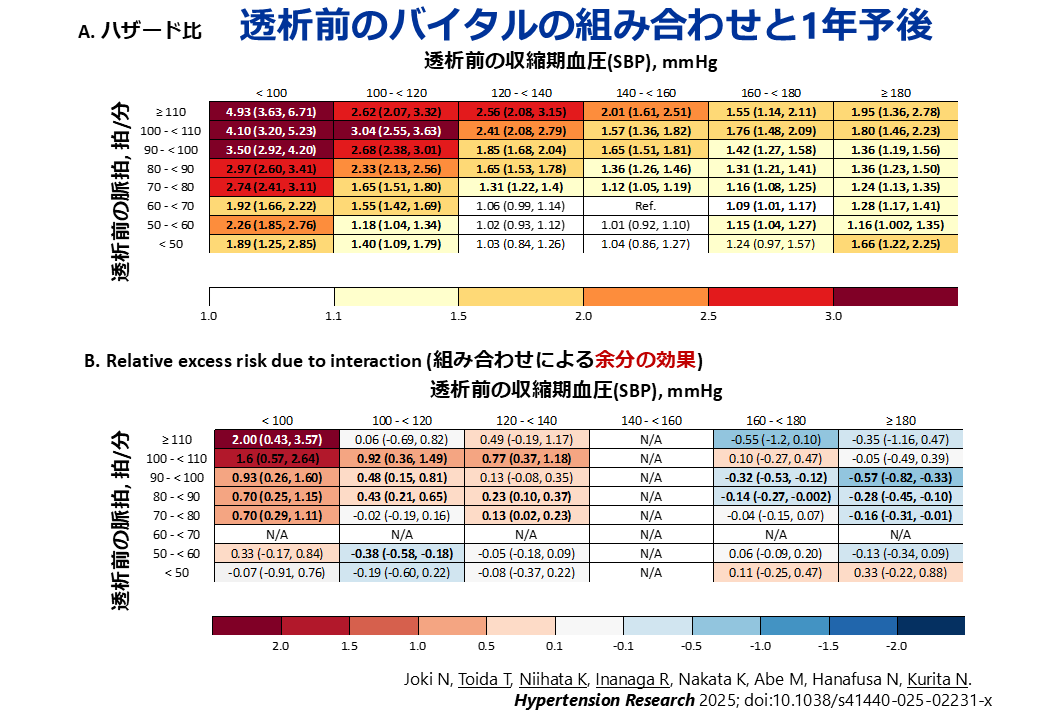

Joki N, Toida T, Niihata K, Inanaga R, Nakata K, Abe M, Hanafusa N, Kurita N#. (#last author)Hypertension Research 2025; 48: 2045–2057. doi:10.1038/s41440-025-02231-x

透析患者における予後評価の指標として、透析前の収縮期血圧(SBP)や脈拍数は広く用いられていますが、それぞれを個別に評価するだけでなく、両者を組み合わせて評価することが予後にどのような影響を与えるかは、これまで十分に検討されていませんでした。本研究では、日本透析医学会が実施する全国透析データベース(Japanese Renal Data Registry)を用いて、維持血液透析を受けている275,215名の患者を対象に、透析前のSBPと脈拍数の組み合わせが1年以内の死亡リスク、心疾患による死亡リスクの予測において、どの程度有用であるかを検討しました。

その結果、SBPが低い場合には、脈拍数に関係なく全死亡リスクが高まる傾向が認められました。また、SBPと脈拍数を組み合わせて評価するモデルは、それぞれを単独で評価するモデルよりも、全死亡および心血管死の予測において統計学的に優れていることが明らかになりました。特に、低いSBPまたは高い脈拍数の組み合わせにおいて、相加的・相乗的なリスクの増加が観察されました。

これらの結果は、透析前に日常的に測定される血圧と脈拍というシンプルな指標を組み合わせて評価することで、単独評価では見逃される可能性のある高リスク患者の層別化が可能になることを示唆しています。臨床現場における予後予測や治療方針の決定において、より精緻なリスク評価ツールとして活用するためのさらなる研究が求められます。

東邦大学の常喜教授と共に研究課題を発案し、博士研究員の戸井田先生・新畑先生と主指導教員が解析論文化でコミットしました。[※論文はこちらよりご覧頂けます。]

-

Shibagaki Y, Sofue T, Kawarazaki H, Toida T, Suzuki T, Nishiwaki H, Asano K, Terawaki H, Ito T, Oka H, Nagai K, Murakami M, Nagai K, Komukai D, Adachi T, Furukata S, Tsutsui T, Fujisaki K, Sugitani S, Shimizu H, Nishino T, Asada H, Shimizu H, Tsukamoto T, Nakaya I, Yamada Y, Inanaga R, Yamada S, Nakanishi S, Maeda A, Yamamoto M, Hirashio S, Okamoto T, Nakamura T, Miyoshi K, Kado H, Toda S, Shibata S, Nishi K, Yamamoto M, Naganuma T, Zamami R, Furusho M, Miyasato H, Tamura Y, Raita Y, Fukuhara C, Uehara K, Inoue K, Taki Y, Nakano N, Kurita N#, and the PREPARES Study Group. (#last author)Kidney International Reports 2025; 10: 2778-2788. doi:10.1016/j.ekir.2025.05.011

腎代替療法の選択は、患者の生活に大きな影響を与える重要な場面であり、患者と医療者が協力して意思決定を行う「協働意思決定(Shared Decision-Making:SDM)」が推奨されています。しかし、日本におけるCKD(慢性腎臓病)患者のSDMに対する理解や実際の経験、そしてSDMが行われたという認識に影響を与える要因については、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、全国49施設の成人CKD患者475名を対象に、腎代替療法を選択した際のSDMに関する調査を行いました。その結果、全体の8割以上が腎代替療法選択時にSDMが行われたと感じていた一方で、調査前からSDMという概念をよく知っていた人はわずか4.7%でした。患者が特に重視したい話題は、「日常生活への影響」「経済的負担」「家族との関係」などで、多くの人が「腎代替療法が必要になる直前」に「複数回にわたる話し合い」の実施を望んでいました。また、腎臓専門医だけでなく、医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医(非腎臓専門医)など、さまざまな医療職の関与も重視されていました。SDMの認識と有意に関連していたのは、腎代替療法選択のための外来(看護師の参加と十分な時間が確保された外来)への複数回の受診でした。本研究の結果より、日本の腎代替療法選択において患者は自身の生活に直結する情報を求めており、繰り返しSDMの機会を設ける体制の整備が、今後のCKD診療においてますます重要になると考えられます。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(C) 課題番号JP21K10314; 研究代表者:柴垣; 基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田)を受けたPREPARES研究(PREference for PAtient REnal replacement therapy and Sharing Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、聖マリアンナ医科大学の柴垣教授が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットし、日本全国の50の施設でご活躍の腎・透析専門医の先生方とチームで推進しました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。患者との「対話」ひと工夫を 腎臓病治療の共同意思決定、福島医大グループ調査. 福島民友. 2025年6月18日 日刊3ページ.]

-

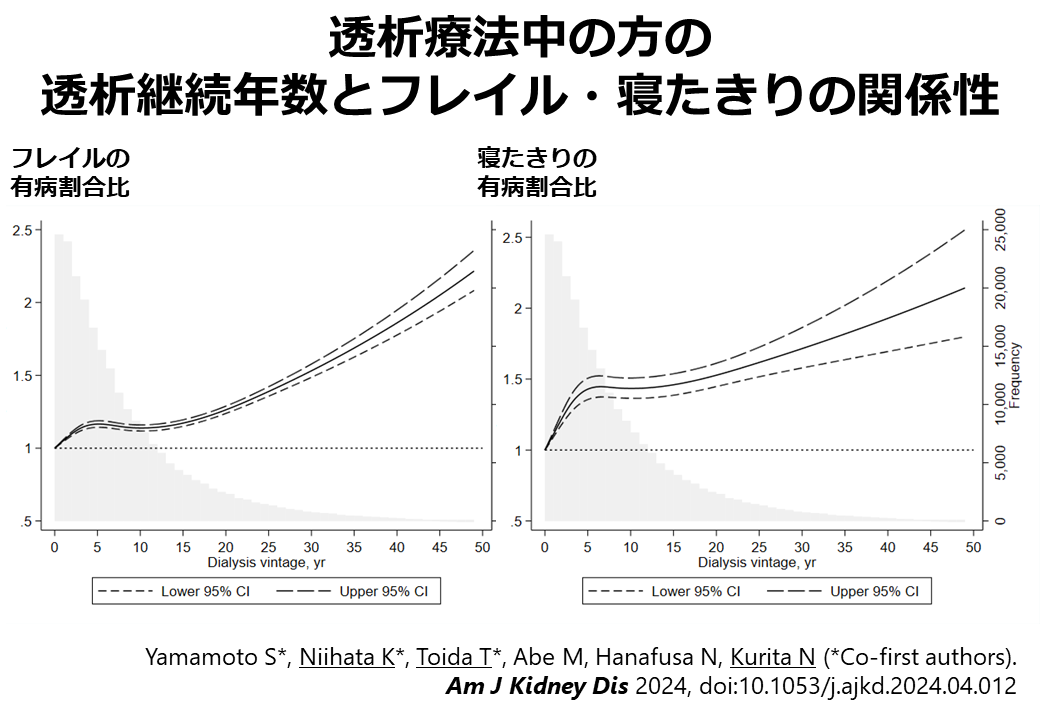

Yamamoto S*, Niihata K*, Toida T*, Abe M, Hanafusa N, Kurita N# (*co-first authors; #last author).維持透析療法の継続年数とフレイル(虚弱)・寝たきりの関係性:日本における全国規模横断研究American Journal of Kidney Diseases 2024; 84: 601-612. doi:10.1053/j.ajkd.2024.04.012

日本で透析療法を受けている50歳以上の患者22万7136名を対象に分析した横断研究です。透析療法の期間が長いほど、フレイルの有病率や寝たきりの有病率が高くなることが明らかとなりました。これは様々な共変量で補正しても同様でした。新潟大学の山本卓病院教授が主筆で、博士研究員の新畑先生・戸井田先生が解析論文化にコミットしました。主指導教員の栗田はリサーチ・クエスチョンの発案から解析論文化まで山本教授と進めて参りました。切実なリサーチ・クエスチョンであれば横断研究でも伝統ある雑誌に掲載されるという実例を皆で示し、金字塔を打ち立てることができました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。透析患者の治療期間が長期化するほど…「フレイル」・寝たきり 発症高まる. 福島民報. 2024年6月21日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。透析長期化と寝たきり関連 福島医大栗田氏ら 有病率増加を確認. 福島民友. 2024年6月21日 日刊3ページ. また、研究成果が、読売新聞 オンライン版に掲載されました。透析治療が長くなると寝たきり・フレイルになる頻度高く…九州医療科学大准教授「健康寿命延ばしたい」. 読売新聞. 2024年月30日 オンライン. また、研究成果が、毎日新聞 日刊 および オンライン版に掲載されました。長期透析►►►寝たきり高頻度 フレイルの有病率増 手指しびれなど傾向も. 毎日新聞. 2024年10月1日 日刊15ページ. 透析30年以上で寝たきりの割合増 九州医療科学大グループが研究. 毎日新聞. 2024年9月30日 オンライン. ]

-

-

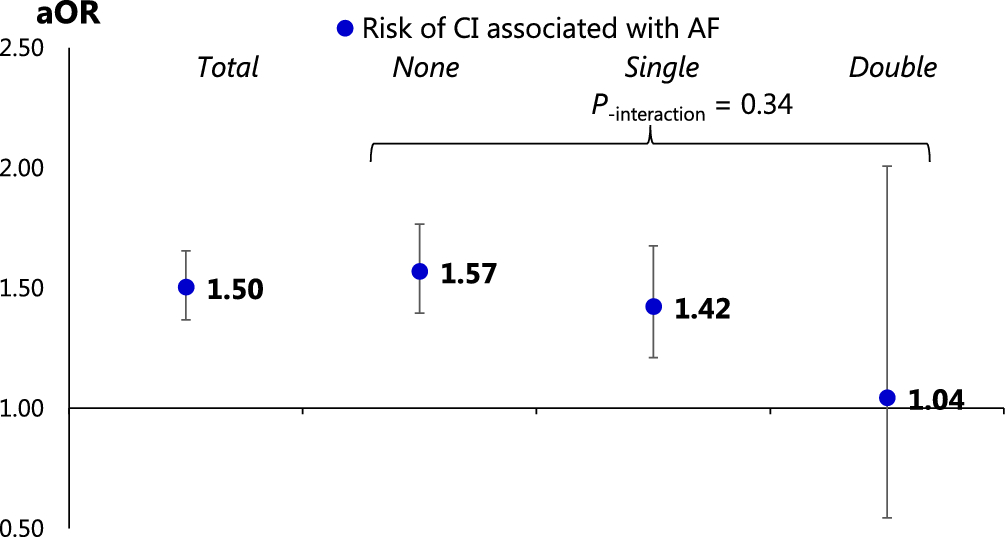

Joki N*, Toida T*, Nakata K, Abe M, Hanafusa N, Kurita N. (*co-first authors)血液透析患者の心房細動と虚血性脳卒中の発生の関連性に動脈硬化性疾患が及ぼす影響の評価Scientific Reports 2024; 14: 1330. doi:10.1038/s41598-024-51439-3

血液透析を受ける患者の動脈硬化性疾患の数が心房細動と虚血性脳卒中の発症との関連を修飾するかどうかを検討しました。15万1350人が分析対象となり、心房細動の有病率は6.5%であり、2019年から2020年の間に対象者全体のうちの3.2%が虚血性脳卒中を発症しました。虚血性脳卒中に対する心房細動の調整オッズ比は1.5でしたが、動脈硬化性疾患の増加とともにオッズ比が減少傾向を示すエビデンスは明確ではありませんでした。主指導教員は、博士研究員とともに研究計画の明確化と解析にコミットしました。

-

Inanaga R, Toida T, Aita T, Kanakubo Y, Ukai M, Toishi T, Kawaji A, Matsunami M, Okada T, Munakata Y, Suzuki T, Kurita N#. (#corresponding author)血液透析患者における医師への信頼、多次元ヘルスリテラシー、服薬アドヒアランスの関係性Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2024; 19: 463-471. doi:10.2215/CJN.0000000000000392

日本の血液透析患者を対象に質問紙調査を行い、健康に関する情報を入手して適切に活用する力(ヘルスリテラシー)が服薬を指示通りに続ける程度(服薬の遵守度)にどのように影響するか、またこの影響が医師への信頼度によってどのように中継されるかを調査しました。

その結果、機能的なヘルスリテラシーと伝達的なヘルスリテラシーは、服薬の遵守度と良い関係があることが分かりましたが、批判的なヘルスリテラシーが高いと服薬の遵守度が低下する傾向がありました。さらに、これらのヘルスリテラシーと服薬の遵守度の関係は、医師への信頼によって中継される可能性が示されました。言いかえると、健康情報を理解する力が高いほど、服薬の遵守度が高くなりますが、これは医師の治療の説明などに対する信頼が役割を果たしており、信頼するほど医師の指示通りに服薬を続けられる傾向があるという考えを、研究が支持しました。

この結果から、血液透析患者の服薬の遵守度を向上させるためには、適切なヘルスリテラシーに対応したアプローチだけでなく、医師との信頼関係の構築も重要であることが確認できました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福島医大 人工透析患者の服薬行動調査 効用に懐疑で中断の傾向 稲永医師、栗田特任教授のチーム. 福島民報. 2024年1月31日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。医療情報 積極収集する患者 服薬順守度高く 福島医大の稲永医師ら調査. 福島民友. 2024年1月31日 日刊19ページ.]

- Toida T, Toida R, Takahashi R, Uezono S, Komatsu H, Sato Y, Fujimoto S. Impact of polypharmacy on all-cause mortality and hospitalization in incident hemodialysis patients: a cohort study. Clin Exp Nephrol. 2021, 5(11):1215-1223.

- Toida T, Toida R, Ebihara S, Takahashi R, Komatsu H, Uezono S, Sato Y, Fujimoto S. Association between serum zinc levels and clinical index or the body composition in incident hemodialysis patients. Nutrients. 2021, 12(10):3187.

- Toida T, Sato Y, Ogata S, Wada A, Masakane I, Fujimoto S. Synergic impact of body mass index, diabetes, and age on long-term mortality in Japanese incident hemodialysis patients: a cohort study on a large national dialysis registry. J Ren Nutr. 2020, 30(4):333-340.

- Toida T, Toida R, Yamashita R, Komiya N, Uezono S, Komatsu H, Ishikawa T, Kitamura K, Sato Y, Fujimoto S. Grading of left ventricular diastolic dysfunction with preserved systolic function by the 2016 American society of echocardiography/European association of cardiovascular imaging recommendations contributes to predicting cardiovascular events in hemodialysis patients. Cardiorenal Med. 2019, 9(3):190-200.

- Toida T, Sato Y, Komatsu H, Kitamura K, Fujimoto S. Pre- and post-dialysis uric acid difference and risk of long-term all-cause and cardiovascular mortalities in Japanese hemodialysis patients; Miyazaki dialysis cohort study. Blood Purif. 2019;47 Suppl 2:50-55.

- Sato Y, Toida T, Nakagawa H, Iwakiri T, Nishizono R, Kikuchi M, Fujimoto S. Diminishing dry weight is strongly associated with all-cause mortality among long-term maintenance prevalent dialysis patients. PLoS One. 2018, 27;13(8): e0203060.

- Toida T, Iwakiri T, Sato Y, Komatsu H, Kitamura K, Fujimoto S. Relationship between hemoglobin levels corrected by interdialytic weight gain and mortality in Japanese hemodialysis patients: Miyazaki dialysis cohort study. PLoS One. 2017, 12(1): e0169117.

- Sato Y, Fujimoto S, Toida T, Nakagawa H, Yamashita Y, Iwakiri T, Fukuda A, Iwatsubo S. Apoprotein B/Apoprotein A-1 ratio and mortality among prevalent dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2016, 11(5):840-6.