Papers by faculty and graduate students in the department of clinical epidemiology are listed here.

Papers from before 2013 are selected from those written by the principal supervisor.

If you would like to see the research achievements by year or field, please click on the tag to restrict your search.

-

Ishikawa Y, Oguro N, Ichikawa T, Kishida D, Sakurai N, Hidekawa C, Shidahara K, Hayashi K, Miyawaki Y, Shimojima Y, Yoshimi R, Sada K, Yajima N, Kurita N#. (#last author)Modern Rheumatology 2025; doi:10.1093/mr/roaf047 (in press)

-

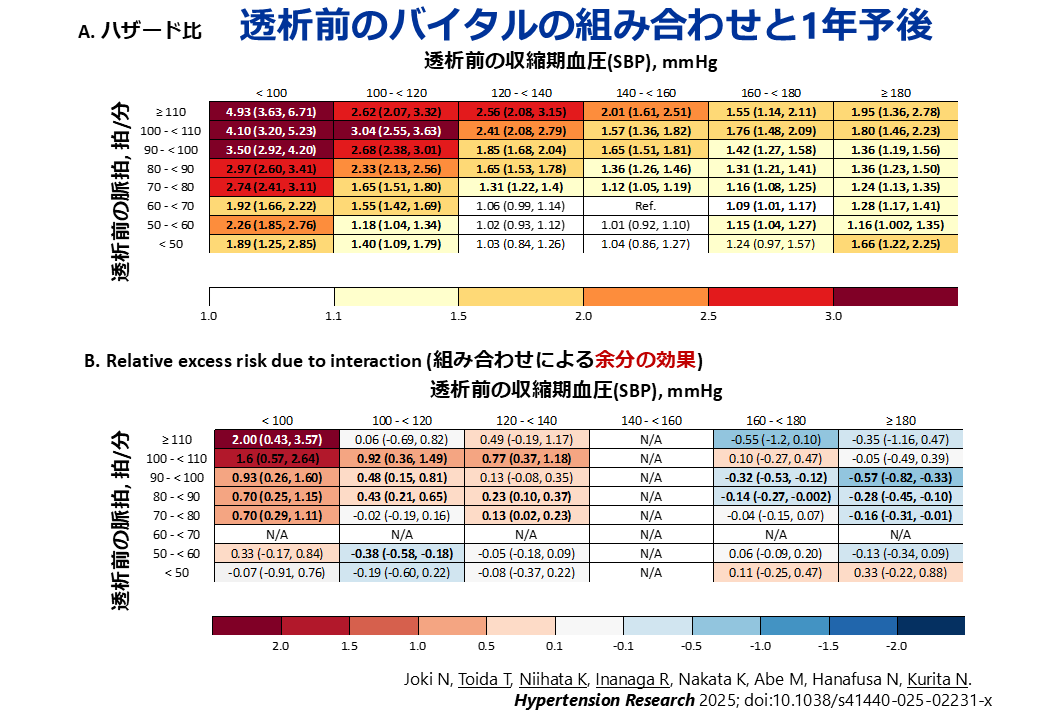

Joki N, Toida T, Niihata K, Inanaga R, Nakata K, Abe M, Hanafusa N, Kurita N#. (#last author)Hypertension Research 2025; 48: 2045–2057. doi:10.1038/s41440-025-02231-x

透析患者における予後評価の指標として、透析前の収縮期血圧(SBP)や脈拍数は広く用いられていますが、それぞれを個別に評価するだけでなく、両者を組み合わせて評価することが予後にどのような影響を与えるかは、これまで十分に検討されていませんでした。本研究では、日本透析医学会が実施する全国透析データベース(Japanese Renal Data Registry)を用いて、維持血液透析を受けている275,215名の患者を対象に、透析前のSBPと脈拍数の組み合わせが1年以内の死亡リスク、心疾患による死亡リスクの予測において、どの程度有用であるかを検討しました。

その結果、SBPが低い場合には、脈拍数に関係なく全死亡リスクが高まる傾向が認められました。また、SBPと脈拍数を組み合わせて評価するモデルは、それぞれを単独で評価するモデルよりも、全死亡および心血管死の予測において統計学的に優れていることが明らかになりました。特に、低いSBPまたは高い脈拍数の組み合わせにおいて、相加的・相乗的なリスクの増加が観察されました。

これらの結果は、透析前に日常的に測定される血圧と脈拍というシンプルな指標を組み合わせて評価することで、単独評価では見逃される可能性のある高リスク患者の層別化が可能になることを示唆しています。臨床現場における予後予測や治療方針の決定において、より精緻なリスク評価ツールとして活用するためのさらなる研究が求められます。

東邦大学の常喜教授と共に研究課題を発案し、博士研究員の戸井田先生・新畑先生と主指導教員が解析論文化でコミットしました。[※論文はこちらよりご覧頂けます。]

-

-

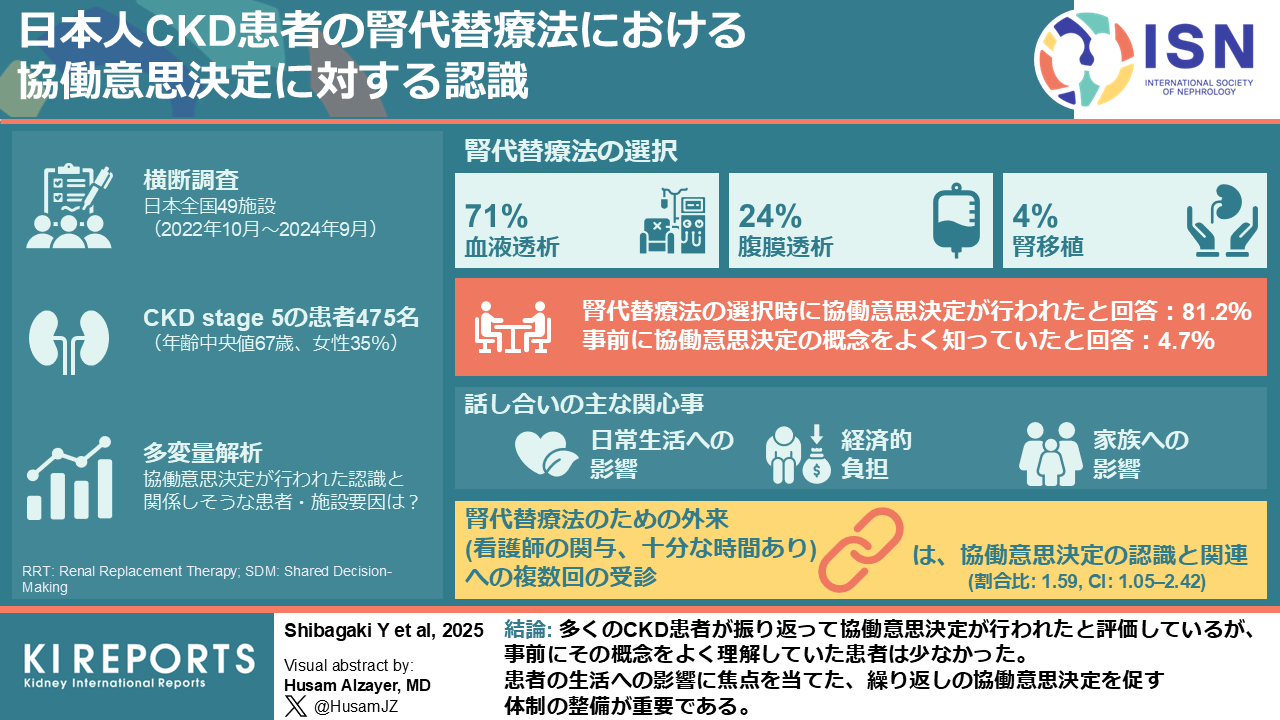

Shibagaki Y, Sofue T, Kawarazaki H, Toida T, Suzuki T, Nishiwaki H, Asano K, Terawaki H, Ito T, Oka H, Nagai K, Murakami M, Nagai K, Komukai D, Adachi T, Furukata S, Tsutsui T, Fujisaki K, Sugitani S, Shimizu H, Nishino T, Asada H, Shimizu H, Tsukamoto T, Nakaya I, Yamada Y, Inanaga R, Yamada S, Nakanishi S, Maeda A, Yamamoto M, Hirashio S, Okamoto T, Nakamura T, Miyoshi K, Kado H, Toda S, Shibata S, Nishi K, Yamamoto M, Naganuma T, Zamami R, Furusho M, Miyasato H, Tamura Y, Raita Y, Fukuhara C, Uehara K, Inoue K, Taki Y, Nakano N, Kurita N#, and the PREPARES Study Group. (#last author)Kidney International Reports 2025; doi:10.1016/j.ekir.2025.05.011 (in press)

腎代替療法の選択は、患者の生活に大きな影響を与える重要な場面であり、患者と医療者が協力して意思決定を行う「協働意思決定(Shared Decision-Making:SDM)」が推奨されています。しかし、日本におけるCKD(慢性腎臓病)患者のSDMに対する理解や実際の経験、そしてSDMが行われたという認識に影響を与える要因については、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、全国49施設の成人CKD患者475名を対象に、腎代替療法を選択した際のSDMに関する調査を行いました。その結果、全体の8割以上が腎代替療法選択時にSDMが行われたと感じていた一方で、調査前からSDMという概念をよく知っていた人はわずか4.7%でした。患者が特に重視したい話題は、「日常生活への影響」「経済的負担」「家族との関係」などで、多くの人が「腎代替療法が必要になる直前」に「複数回にわたる話し合い」の実施を望んでいました。また、腎臓専門医だけでなく、医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医(非腎臓専門医)など、さまざまな医療職の関与も重視されていました。SDMの認識と有意に関連していたのは、腎代替療法選択のための外来(看護師の参加と十分な時間が確保された外来)への複数回の受診でした。本研究の結果より、日本の腎代替療法選択において患者は自身の生活に直結する情報を求めており、繰り返しSDMの機会を設ける体制の整備が、今後のCKD診療においてますます重要になると考えられます。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(C) 課題番号JP21K10314; 研究代表者:柴垣; 基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田)を受けたPREPARES研究(PREference for PAtient REnal replacement therapy and Sharing Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、聖マリアンナ医科大学の柴垣教授が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットし、日本全国の50の施設でご活躍の腎・透析専門医の先生方とチームで推進しました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。患者との「対話」ひと工夫を 腎臓病治療の共同意思決定、福島医大グループ調査. 福島民友. 2025年6月18日 日刊3ページ.]

-

Morishita S, Sada K, Kudo M, Dobashi N, Sasaki S, Yoshimi R, Sakurai N, Hidekawa C, Shimojima Y, Kishida D, Ichikawa T, Miyawaki Y, Hayashi K, Shidahara K, Ishikawa Y, Oguro N, Yajima N, Kurita N, Suganuma N.Rheumatology (Oxford, England) 2025; doi:10.1093/rheumatology/keaf288 (in press)

-

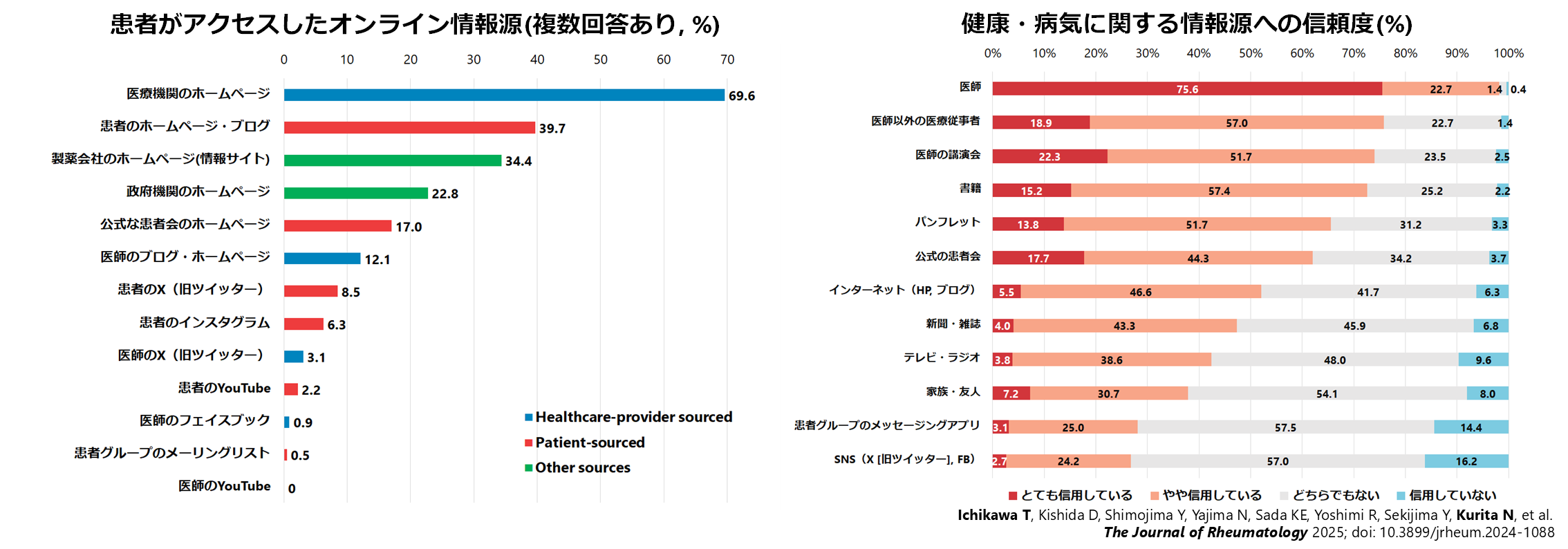

Ichikawa T, Kishida D, Shimojima Y, Yajima N, Oguro N, Yoshimi R, Sakurai N, Hidekawa C, Sada K, Miyawaki Y, Hayashi K, Shidahara K, Ishikawa Y, Sekijima Y, Kurita N#. (#last author)ソーシャルネットワーキング時代における全身性エリテマトーデス患者の健康情報源に対する信頼度: TRUMP2-SLE研究The Journal of Rheumatology 2025; doi:10.3899/jrheum.2024-1088 (in press)

全身性エリテマトーデス(SLE)をもつ方々が、どこから健康情報を得ているのか? そして、その情報をどのくらい信頼しているのか? さらに、その“信頼度”に影響を与える背景とは?そんな疑問に迫ったのが、この研究です。最初にアクセスする健康情報源としてはオンライン情報源が最多で、医療機関のWebサイトだけでなく、同じ病をもつ患者さんのブログやSNS(X、Instagramなど)も多くアクセスしていました。しかしながら、SNSを信頼する割合は医師と比べて低いことが判明しました。特に、機能的なヘルスリテラシー(情報を理解し活用する力)が高い人ほど、SNSを信頼せず、医師への信頼が高い傾向がありました。この結果は、患者さんが診察時に持ってくる“情報の出どころ”や“その情報をどれくらい信じているか”が、個々の背景によって異なる可能性を示しています。医療者としては、こうした多様な情報源へのアクセス実態をふまえ、どのように対話し、どのプラットフォームを通じて情報発信するかを考えるヒントになるかもしれません。弊分野の博士研究員でもある、信州大学の市川貴規先生が筆頭の研究論文です。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた♣️TRUMP2-SLE♠️プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

-

-

栗田宜明【腎疾患患者の予後指標】2 Patient reported outcome(PRO)と健康関連ホープ尺度透析フロンティア メディカルレビュー社 2025; 35(1): 10-13.

-

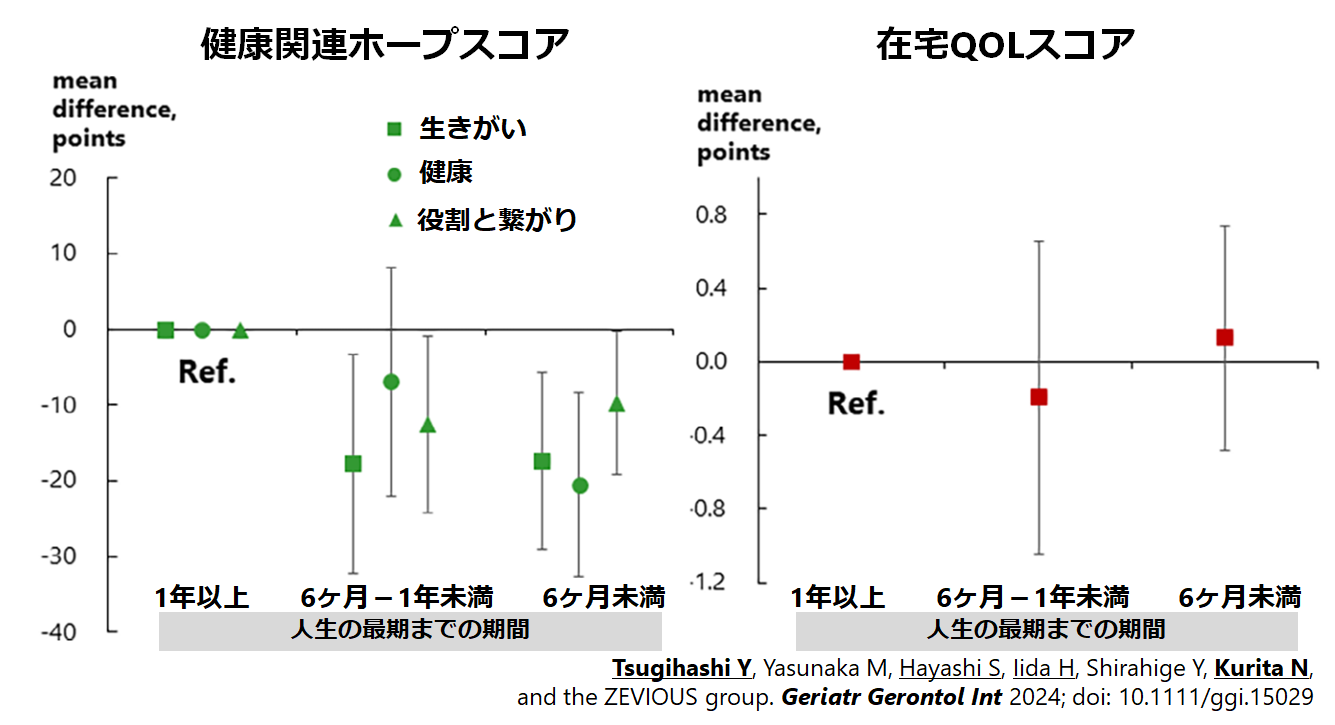

Tsugihashi Y, Yasunaka M, Hayashi S, Iida H, Shirahige Y, Kurita N, and the ZEVIOUS group.在宅医療患者における実際の余命と健康関連ホープとの関係性:ZEVIOUSコホート研究Geriatrics & Gerontology International 2025; 25: 124-126. doi:10.1111/ggi.15029

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者さんを対象に、人生の最期の期間を追跡した後に、調査開始時点のQOL、およびホープとの関係性を分析しました。QOLはQOL-HC(高得点ほどQOLが高い)で、ホープは健康関連ホープ尺度のドメインスコア(「健康」、「役割とつながり」、「生きがい」:高得点ほど希望が高い)で評価しました。その結果、最後の期間が短い患者ほど、ホープのすべてのサブドメインが低下していました。この結果は、担当医が予測した期待余命とホープの先行研究で、「役割とつながり」というサブドメインが維持されている結果とは相反するものでした。先行研究の結果は、在宅医が希望や感謝を伝える患者さんを診たときに余命がわずかとみなす傾向があることで説明できるかもしれません。もしかすると本研究結果のように患者のホープが失われつつある状況を過小評価している可能性があります。したがって、患者の"真のホープ"の程度を理解するためには、在宅医が継続的な対話を重ねて、たとえ本音をはっきり言わなくても推測する努力が求められているのかもしれません。

長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方・医療法人社団鉄祐会とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、次橋幸男先生が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットしました。

-

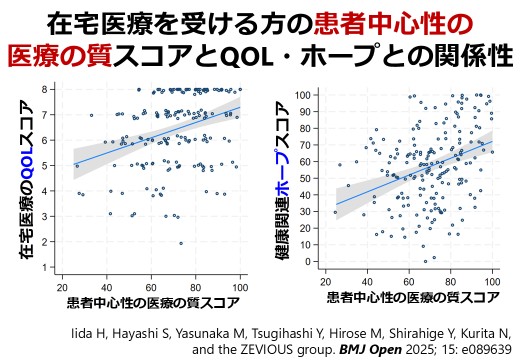

Iida H, Hayashi S, Yasunaka M, Tsugihashi Y, Hirose M, Shirahige Y, Kurita N, and the ZEVIOUS group.BMJ Open 2025; 15: e089639. doi:10.1136/bmjopen-2024-089639

東京、奈良、長崎の3地域で在宅医療を受ける患者を対象に、患者経験(ひらたく言えば、患者さん本位の医療を受けた経験を評価するスコア)とQOL(生活の質)、および健康関連希望(ホープ)との関係性を横断的に分析しました。患者経験はプライマリ・ケアの質を反映するJPCAT-SFで評価しました。QOLはQOL-HCスケール(高得点ほど生活の質が高い)で評価し、ホープは健康関連ホープ尺度(HR-Hope)の総スコアで評価しました。その結果、患者経験が良好であるほど、QOLおよびホープのスコアが有意に高いことが明らかとなりました。患者経験のドメイン別に調べても同様の関係性があることも確認できました。

医療法人社団鉄祐会・長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku EValuative Initiatives and OUtcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主指導教員が、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。

-

栗田宜明.いま身につけたい CKD患者を診るチカラ 腎機能を診るチカラ レジデントノート増刊 羊土社 2024; 26巻14号: 212-220.

慢性腎臓病の腎代替療法(透析や腎移植など)の導入前や導入後を中心に、抑うつや絶望感(ホープレス)を含む心理的葛藤やアドバンスケアプラニングについて解説しています。

-

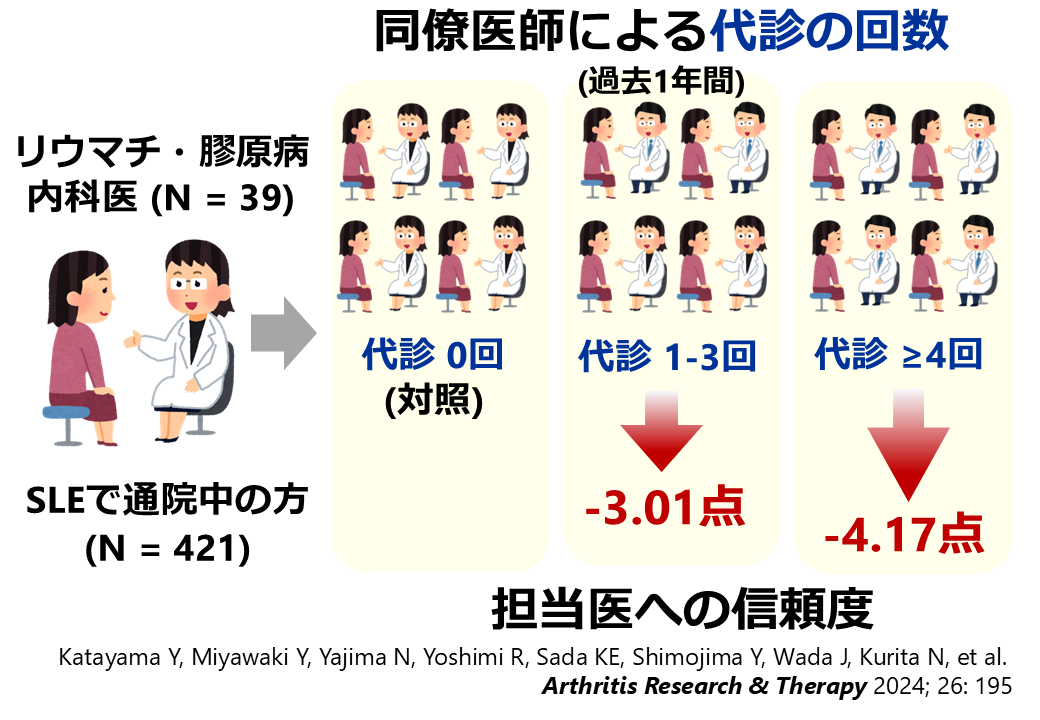

Katayama Y, Miyawaki Y, Shidahara K, Nawachi S, Asano Y, Katsuyama E, Katsuyama T, Takano-Narazaki M, Matsumoto Y, Oguro N, Yajima N, Ishikawa Y, Sakurai N, Hidekawa C, Yoshimi R, Ohno S, Ichikawa T, Kishida D, Shimojima Y, Sada K, Wada J, Thom DH, Kurita N#. (#last author)同僚医師の代診の頻度とSLEの患者さんが担当リウマチ医に抱く信頼感の関係性:TRUMP2-SLE研究Arthritis Research & Therapy 2024; 26: 195. doi:10.1186/s13075-024-03428-0

全身性エリテマトーデス(SLE)患者が担当リウマチ医に抱く信頼度に対して、リウマチ医の代診回数がどのような影響を与えるかを調査しました。過去1年間の代診回数を「なし」「1~3回」「4回以上」の3つに分けて分析した結果、代診回数が1~3回および4回以上のグループでは、担当リウマチ医への信頼度がそれぞれ3.0ポイントおよび4.2ポイント低いことが明らかとなりました。通常の外来診療で、医師の学会研修や病気などで他の医師による代診が避けられないことがあります。この研究結果は、できる限り主治医との継続的な診療を確保しつつ、代診の医師が関わる際に患者の信頼感を維持するための工夫が必要であることを示唆しています。この研究は、科学研究費補助金の助成(挑戦的研究(萌芽) 課題番号22K19690; 研究代表者:栗田, 基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田)を受けた

TRUMP2

TRUMP2 -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.] -

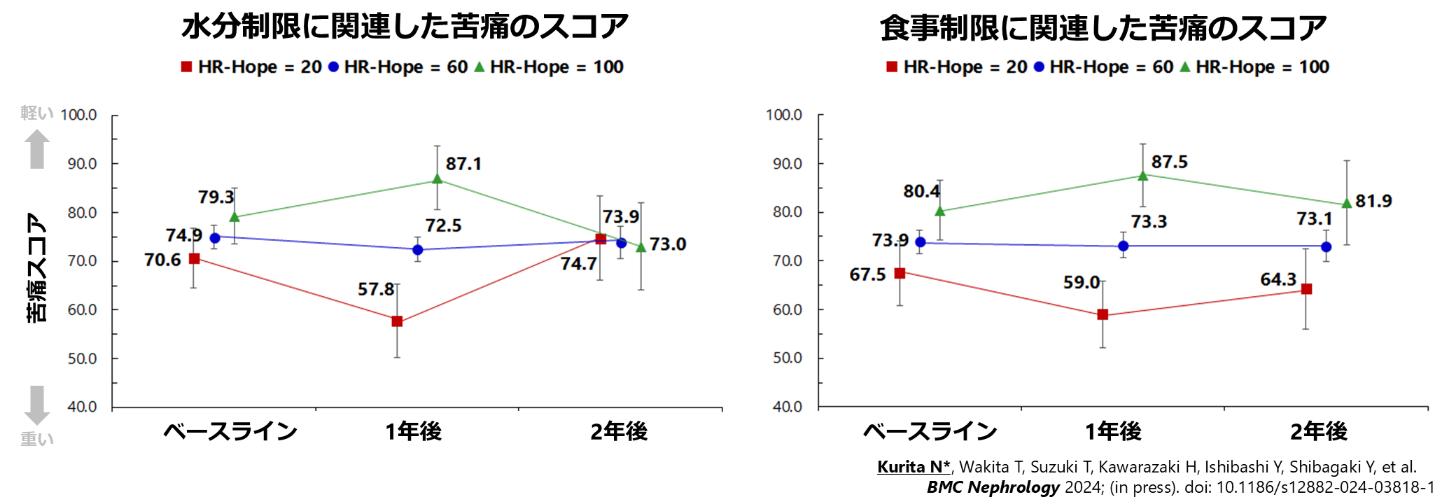

Kurita N, Wakita T, Fujimoto S, Yanagi M, Koitabashi K, Yazawa M, Suzuki T, Kawarazaki H, Ishibashi Y, Shibagaki Y.慢性腎臓病および透析において健康関連ホープが水分制限・食事制限に伴う苦痛におよぼす影響BMC Nephrology 2024; 25: 362. doi:10.1186/s12882-024-03818-1

-

栗田宜明臨床整形外科 医学書院 2024; 10: 1217-1223.

臨床研究で用いられている効果の指標(effect measure)と、効果の大きさの解釈について解説しています。効果の指標は評価項目の変数の種類や、研究デザインの種類によって異なることが伝わるように説明しました。臨床の前線で活躍される整形外科医の先生方に親しんでいただけるよう、整形外科の医学に関係する実例をふんだんに取り入れるようにしました。

-

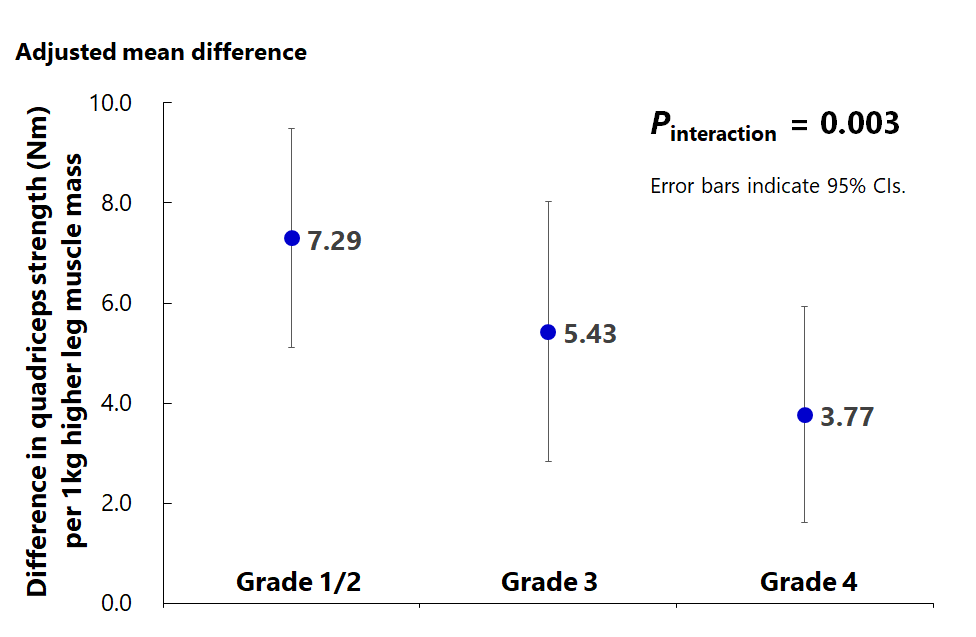

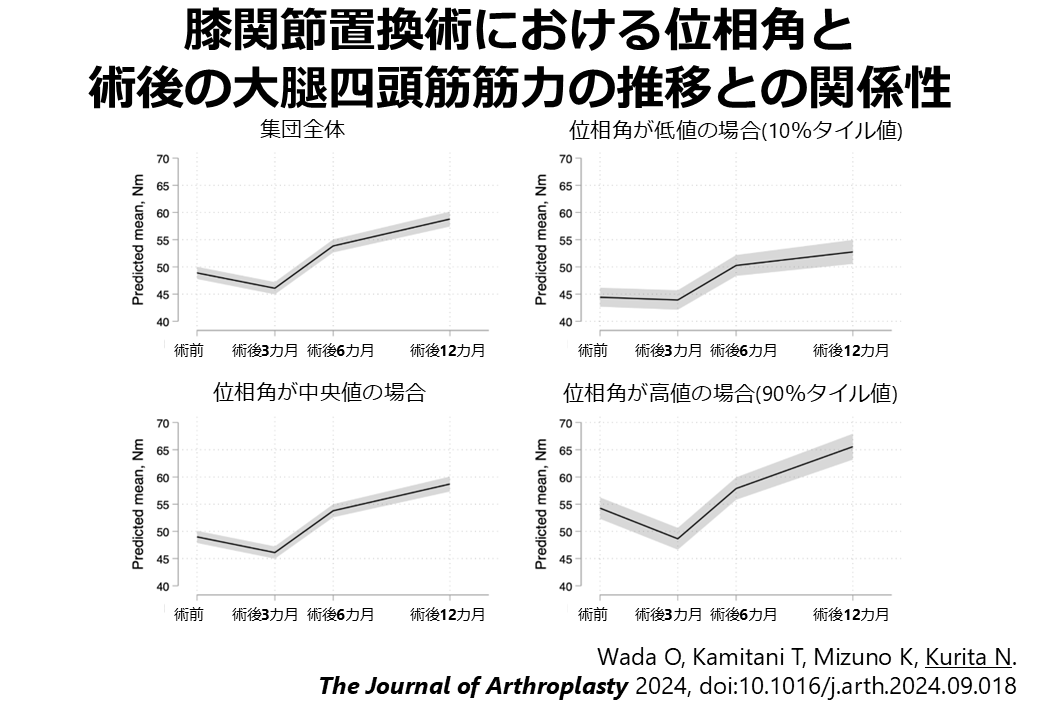

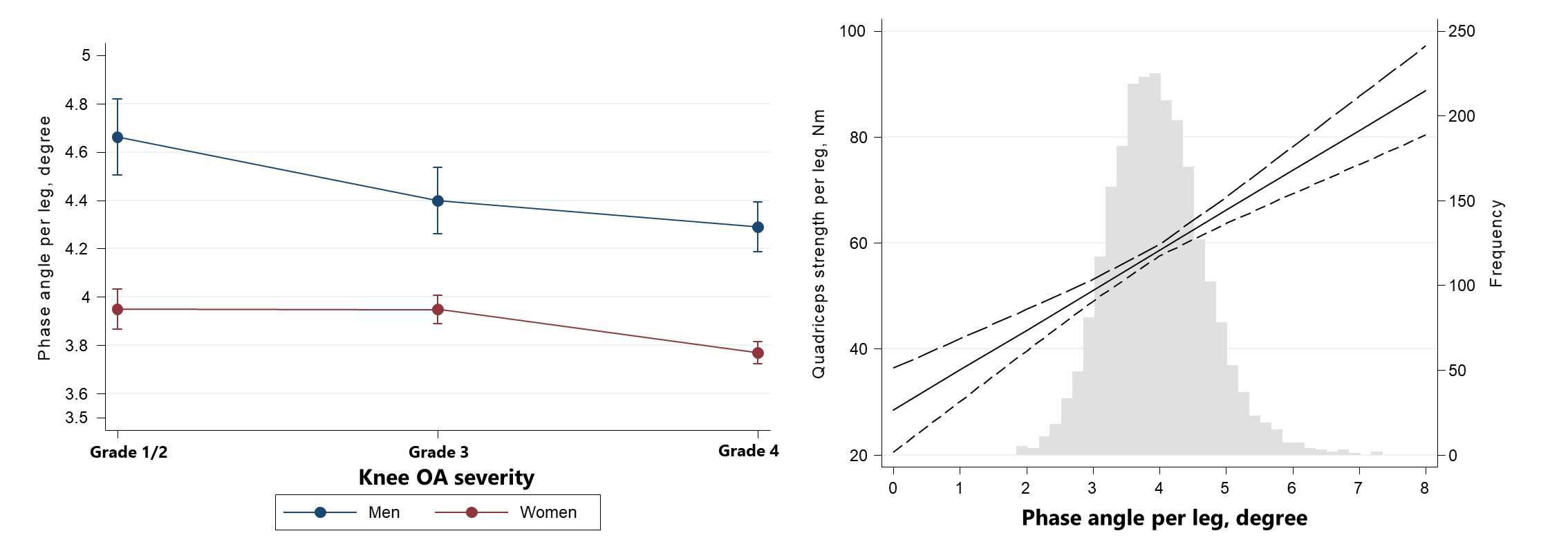

Wada O, Kamitani T, Mizuno K, Kurita N.人工膝関節全置換術において位相角が1年後の大腿四頭筋筋力の変化に及ぼす影響:SPSS-OK研究The Journal of Arthroplasty 2025; 40: 672-677.e1. doi: 10.1016/j.arth.2024.09.018

SPSS-OKプロジェクトの第10報目となる研究が、整形外科手術分野のトップジャーナルのひとつであり、股関節および膝関節の関節形成術に焦点を当てた学術誌であるThe Journal of Arthroplastyから出版されました。膝関節置換術およそ850名を分析した研究です。バイオインピーダンス測定で得られる位相角(PhA)と手術後1年間にわたる大腿四頭筋の筋力の推移との関係性を調べました。その結果、PhAが高いほど術後早期の筋力の低下が見られる傾向にありましたが、術後1年近くになると筋力の改善が高い傾向にあることがわかりました。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化を支援しました。あんしん病院の理学療法士で院長補佐の和田先生、京都大学の 紙谷司先生との共同研究でもあり、このご縁をいただいたことと、プロジェクトの支援をして頂いている皆様に感謝しております。科学研究費補助金の助成を受けて実施した研究です。[11月28日までは論文がフリーで閲覧できます:こちらをクリック]

-

Kurita N, Nikaido T, Tominaga R, Endo Y, Niihata K, Aoki Y, Ohba T, Kimura A, Toyoda H, Nakanishi K, Hirai T, Yamato Y, Fujita N, Konno S, Ohtori S,Japanese Society of Lumbar Spine Disorders 2024; doi:10.70887/jslsd-002

-

栗田宜明, 二階堂琢也, 富永亮司, 遠藤裕司, 新畑覚也, 青木保親, 大場哲郎, 木村敦, 豊田宏光, 中西一義, 平井高志, 大和雄, 藤田順之, 紺野愼一, 大鳥精司.日本腰痛学会 2024; doi:10.70887/jslsd-001

-

-

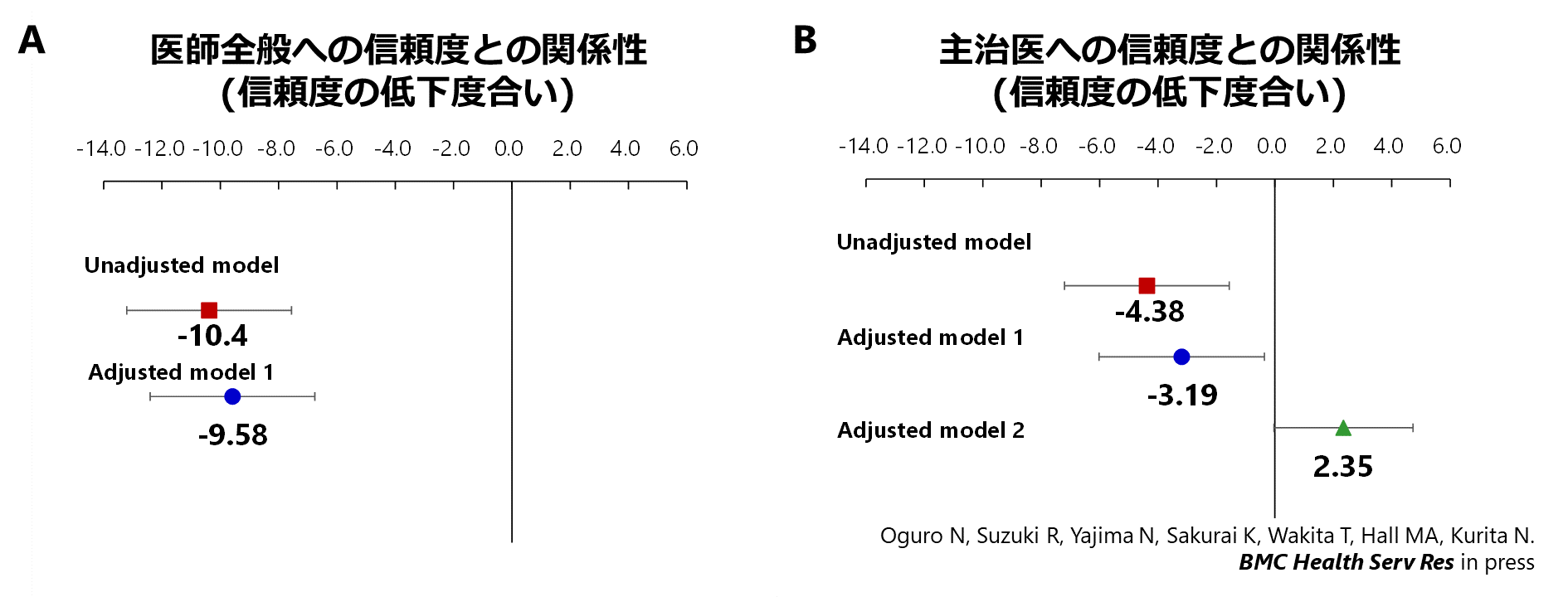

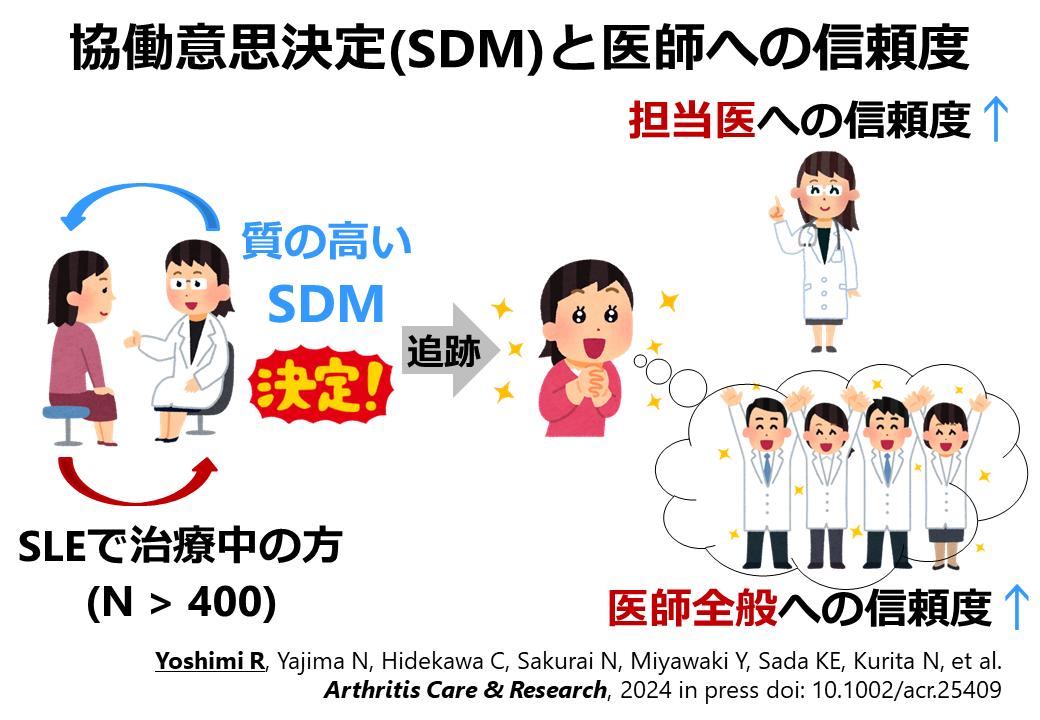

Yoshimi R, Yajima N, Hidekawa C, Sakurai N, Oguro N, Shidahara K, Hayashi K, Ichikawa T, Kishida D, Miawaki Y, Sada KE, Shimojima Y, Ishikawa Y, Yoshioka Y, Kunishita Y, Kishimoto D, Takase K, Kirino Y, Ohno S, Kurita N*, Nakajima H*. (*co-last authors)全身性エリテマトーデスの管理における協働意思決定が医師への信頼に及ぼす影響: TRUMP2-SLE前向きコホート研究Arthritis Care & Research 2024; 76: 1597-1605. doi:10.1002/acr.25409

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、患者の共同意思決定(SDM)への参加が医師への信頼とどのように関係するかを追跡調査により分析しました。

その結果、共同意思決定の質が高いほど、主治医に対する信頼度が高くなることがわかりました。さらに、医師全般に対する信頼度も高くなることがわかりました。

以上から、SLEの方々がSDMに参加することによって、医師-患者関係や医療全体の信頼が向上する可能性が示唆されました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた TRUMP2

TRUMP2 -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

-

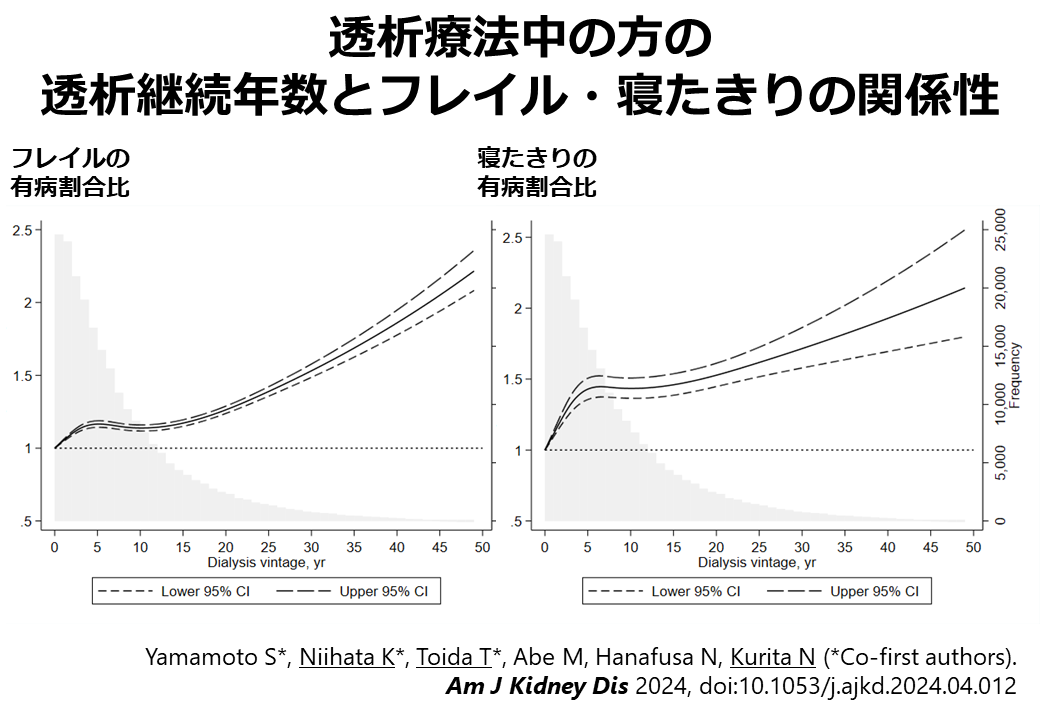

Yamamoto S*, Niihata K*, Toida T*, Abe M, Hanafusa N, Kurita N# (*co-first authors; #last author).維持透析療法の継続年数とフレイル(虚弱)・寝たきりの関係性:日本における全国規模横断研究American Journal of Kidney Diseases 2024; 84: 601-612. doi:10.1053/j.ajkd.2024.04.012

日本で透析療法を受けている50歳以上の患者22万7136名を対象に分析した横断研究です。透析療法の期間が長いほど、フレイルの有病率や寝たきりの有病率が高くなることが明らかとなりました。これは様々な共変量で補正しても同様でした。新潟大学の山本卓病院教授が主筆で、博士研究員の新畑先生・戸井田先生が解析論文化にコミットしました。主指導教員の栗田はリサーチ・クエスチョンの発案から解析論文化まで山本教授と進めて参りました。切実なリサーチ・クエスチョンであれば横断研究でも伝統ある雑誌に掲載されるという実例を皆で示し、金字塔を打ち立てることができました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。透析患者の治療期間が長期化するほど…「フレイル」・寝たきり 発症高まる. 福島民報. 2024年6月21日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。透析長期化と寝たきり関連 福島医大栗田氏ら 有病率増加を確認. 福島民友. 2024年6月21日 日刊3ページ. また、研究成果が、読売新聞 オンライン版に掲載されました。透析治療が長くなると寝たきり・フレイルになる頻度高く…九州医療科学大准教授「健康寿命延ばしたい」. 読売新聞. 2024年月30日 オンライン. また、研究成果が、毎日新聞 日刊 および オンライン版に掲載されました。長期透析►►►寝たきり高頻度 フレイルの有病率増 手指しびれなど傾向も. 毎日新聞. 2024年10月1日 日刊15ページ. 透析30年以上で寝たきりの割合増 九州医療科学大グループが研究. 毎日新聞. 2024年9月30日 オンライン. ]

-

栗田宜明日本透析医会雑誌 2024; 39: 85-92.

-

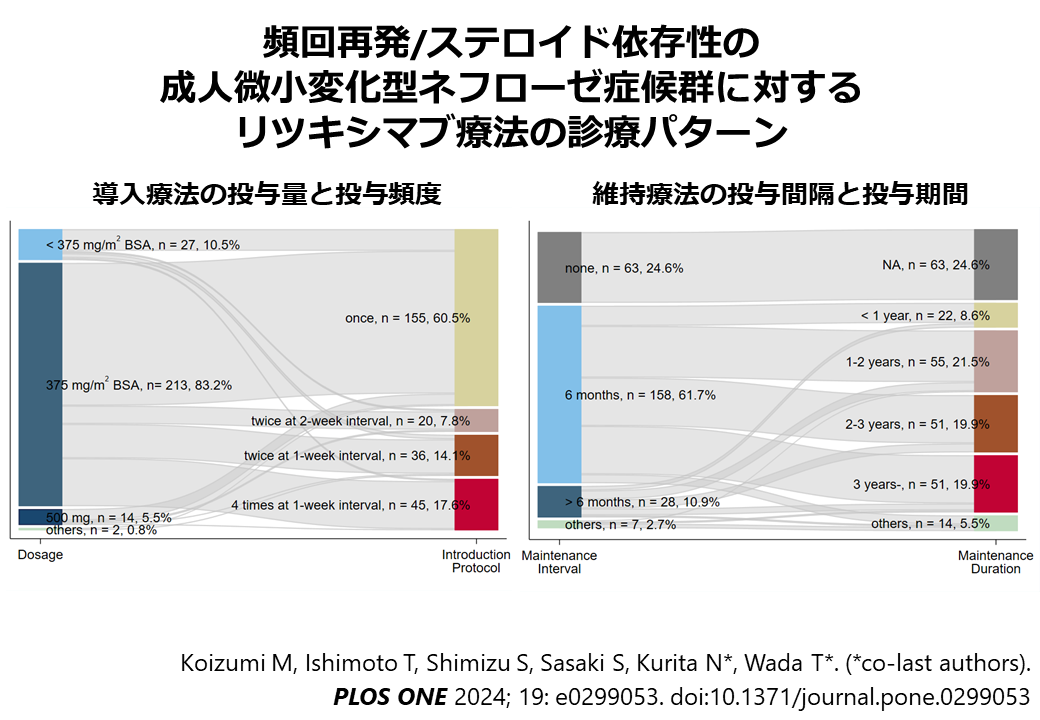

Koizumi M, Ishimoto T, Shimizu S, Sasaki S, Kurita N*, Wada T*. (*co-last authors)成人微小変化症候群に対するリツキシマブ療法の日本における診療パターン2021:腎臓専門医を対象としたWebアンケート調査PLOS ONE 2024; 19: e0299053. doi:10.1371/journal.pone.0299053

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、微小変化型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験は47.6%でした。

リツキシマブ療法が保険適用にならなかった経験があるとの回答が15.5%ありました。

リツキシマブ療法の適応症例を治療する機会があったとしても、54.4%が投与を差し控えると回答しました。最も多い理由は、保険適用とならないことによる費用負担が約80%を占めました。

東海大学の小泉先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。 -

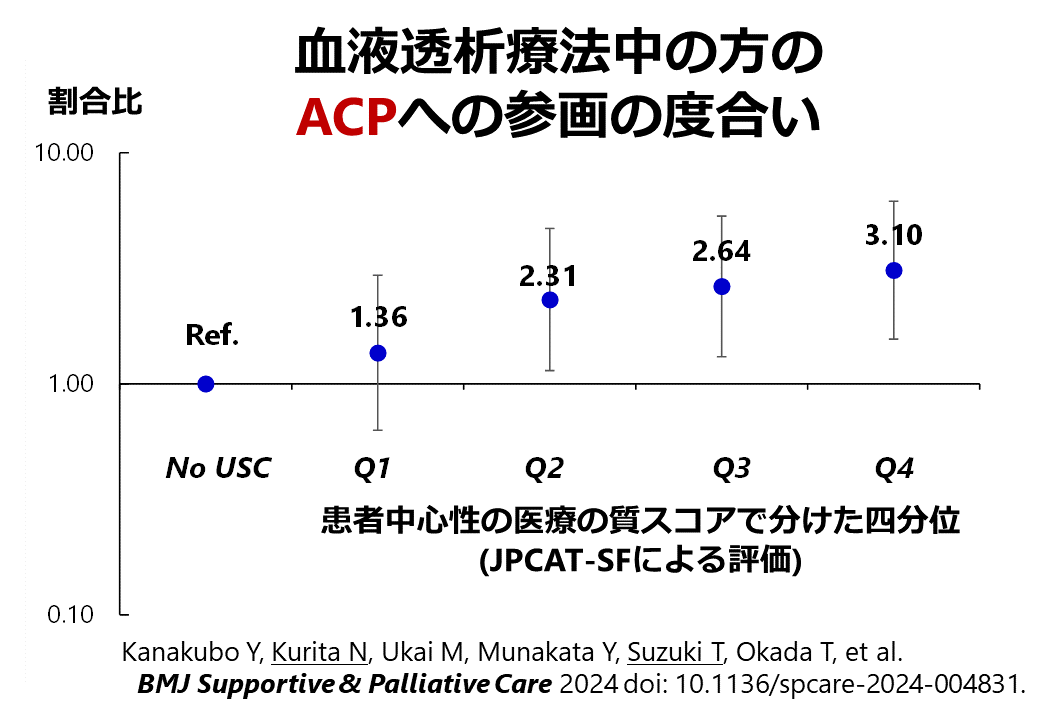

Kanakubo Y, Kurita N#, Ukai M, Aita T, Inanaga R, Kawaji A, Toishi T, Matsunami M, Munakata Y, Suzuki T, Okada T. (#corresponding author)血液透析における人を中心に据えた医療の質とアドバンスケアプランニングへの参加との関連性BMJ Supportive & Palliative Care 2024; 14: e2872-e2879. doi:10.1136/spcare-2024-004831

-

Sasaki S, Shimizu S, Nakaya I, Miyaoka Y, Koizumi M, Nishiwaki H, Sofue T, Ishimoto T, Kurita N*, Wada T*. (*co-last authors)膜性腎症が疑われる患者における抗ホスホリパーゼA2受容体抗体測定の選好:ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020年版発行後の診療実態調査Clinical and Experimental Nephrology 2024; 28: 531-538. doi:10.1007/s10157-024-02462-1

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症が疑われるネフローゼ症候群に対する診断検査「抗ホスホリパーゼA2受容体(PLA2R)抗体」の使用実態と使用の選好を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する427名の腎臓専門医からウェブアンケート調査に回答をいただきました。その結果、現職場での測定経験があったのは140名(32.8%)でした。腎生検の禁忌のない原発性膜性腎症が疑われる症例では、回答者の147人(34.4%)が抗PLA2R抗体検査を測定する意向を示しました。

さらに、現在の職場の限られたキャパシティーと職場や患者への検査費用の負担が測定を妨げている可能性も示唆されました。

京都大学の佐々木先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。 -

-

-

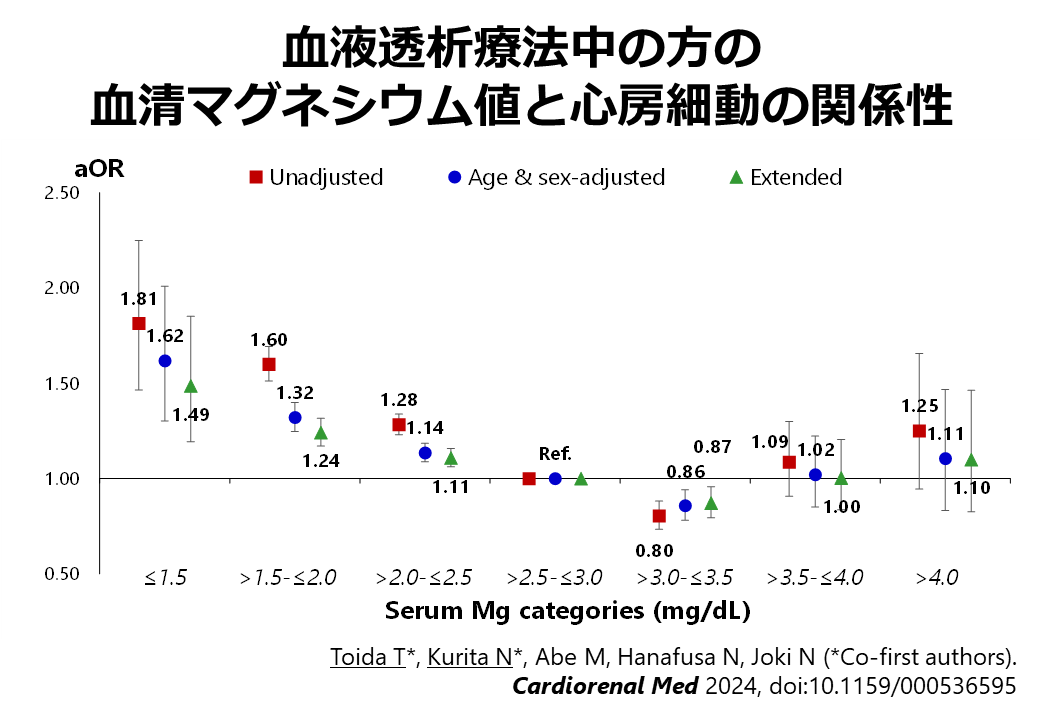

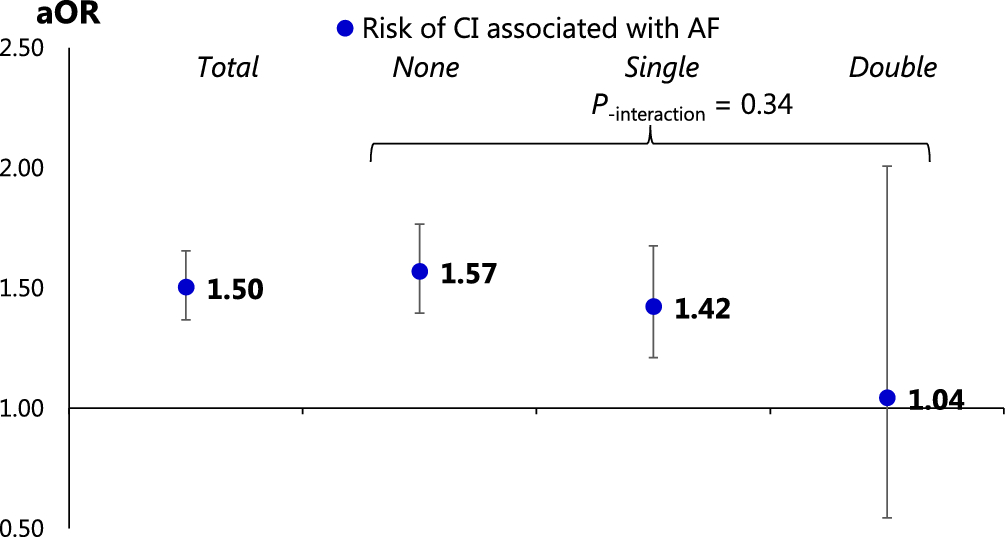

Joki N*, Toida T*, Nakata K, Abe M, Hanafusa N, Kurita N. (*co-first authors)血液透析患者の心房細動と虚血性脳卒中の発生の関連性に動脈硬化性疾患が及ぼす影響の評価Scientific Reports 2024; 14: 1330. doi:10.1038/s41598-024-51439-3

血液透析を受ける患者の動脈硬化性疾患の数が心房細動と虚血性脳卒中の発症との関連を修飾するかどうかを検討しました。15万1350人が分析対象となり、心房細動の有病率は6.5%であり、2019年から2020年の間に対象者全体のうちの3.2%が虚血性脳卒中を発症しました。虚血性脳卒中に対する心房細動の調整オッズ比は1.5でしたが、動脈硬化性疾患の増加とともにオッズ比が減少傾向を示すエビデンスは明確ではありませんでした。主指導教員は、博士研究員とともに研究計画の明確化と解析にコミットしました。

-

Kamitani T, Wada O, Mizuno K, Kurita N.人工膝関節置換術後における非術側の膝痛の増悪と機能的活動度への影響Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2024; 144: 1713–1720. doi:10.1007/s00402-023-05163-8

変形性膝関節症で手術を要する患者さんでは、しばしば手術が予定されている側とは反対側にも膝関節症があり、両側の膝の痛みを有している場合があります。片方の手術をした後で、手術をしていない側(非術側)の膝の痛みがどのように変化するかを調べ、さらに運動機能に与える影響を評価しました。

その結果、手術してから半年後、非術側の膝の痛みを経験した患者さんが27.6%いました。非術側の膝関節症の重症度が高い場合や、筋力が弱い場合にそのようになりやすいことがわかりました。また、非術側の膝の痛みが術後に強いほど、その後の機能的活動度が低下しやすいことも明らかになりました。京都大学の 紙谷司先生が主筆で、あんしん病院の和田先生らとともに発信したチームプロダクトです。指導教員の栗田宜明が研究デザインの立案から始めたプロジェクトからの成果であり、解析・論文化までを支援しました。 -

Inanaga R, Toida T, Aita T, Kanakubo Y, Ukai M, Toishi T, Kawaji A, Matsunami M, Okada T, Munakata Y, Suzuki T, Kurita N#. (#corresponding author)血液透析患者における医師への信頼、多次元ヘルスリテラシー、服薬アドヒアランスの関係性Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2024; 19: 463-471. doi:10.2215/CJN.0000000000000392

日本の血液透析患者を対象に質問紙調査を行い、健康に関する情報を入手して適切に活用する力(ヘルスリテラシー)が服薬を指示通りに続ける程度(服薬の遵守度)にどのように影響するか、またこの影響が医師への信頼度によってどのように中継されるかを調査しました。

その結果、機能的なヘルスリテラシーと伝達的なヘルスリテラシーは、服薬の遵守度と良い関係があることが分かりましたが、批判的なヘルスリテラシーが高いと服薬の遵守度が低下する傾向がありました。さらに、これらのヘルスリテラシーと服薬の遵守度の関係は、医師への信頼によって中継される可能性が示されました。言いかえると、健康情報を理解する力が高いほど、服薬の遵守度が高くなりますが、これは医師の治療の説明などに対する信頼が役割を果たしており、信頼するほど医師の指示通りに服薬を続けられる傾向があるという考えを、研究が支持しました。

この結果から、血液透析患者の服薬の遵守度を向上させるためには、適切なヘルスリテラシーに対応したアプローチだけでなく、医師との信頼関係の構築も重要であることが確認できました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福島医大 人工透析患者の服薬行動調査 効用に懐疑で中断の傾向 稲永医師、栗田特任教授のチーム. 福島民報. 2024年1月31日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。医療情報 積極収集する患者 服薬順守度高く 福島医大の稲永医師ら調査. 福島民友. 2024年1月31日 日刊19ページ.]

-

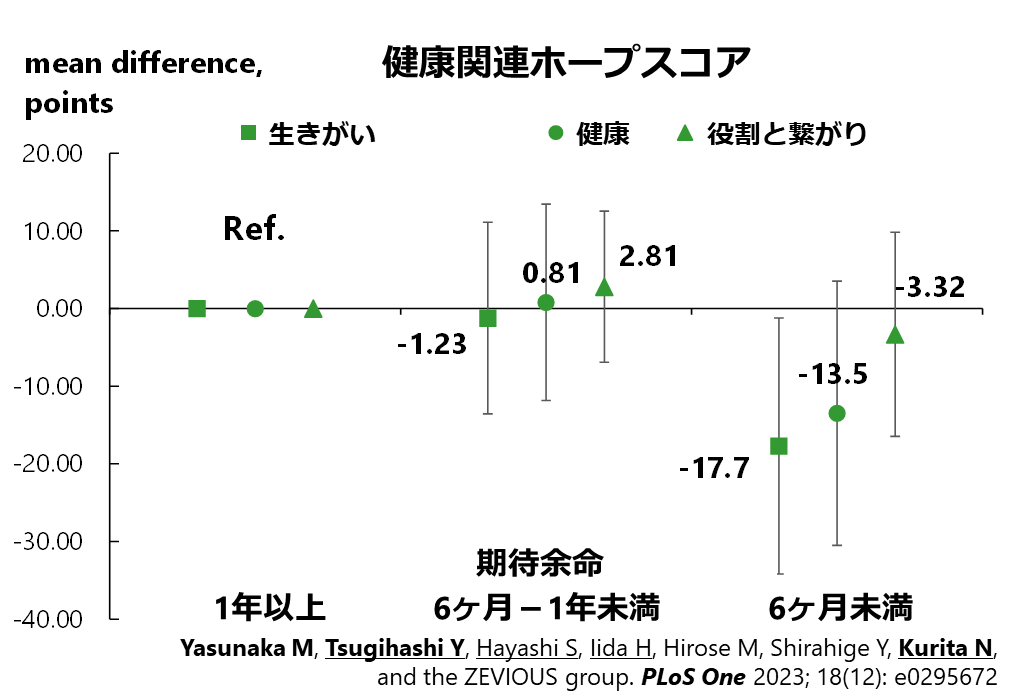

Yasunaka M, Tsugihashi Y, Hayashi S, Iida H, Hirose M, Shirahige Y, Kurita N, and the ZEVIOUS group.在宅医療患者における期待余命と生活の質および健康関連ホープとの関係性:ZEVIOUS研究PLOS ONE 2023; 18: e0295672. doi:10.1371/journal.pone.0295672

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の期待余命(どれぐらいの年数を生きるかを担当医が予測したもの)と生活機能、QOL、およびホープとの関係性を横断的に分析しました。生活機能はWHODAS 2.0(高得点ほど機能と障害が悪い)で、QOLはQOL-HC(高得点ほどQOLが高い)で、ホープは健康関連ホープ尺度のドメインスコア(「健康」、「役割とつながり」、「生きがい」:高得点ほど希望が高い)で評価しました。期待余命が短いほどQOLスコアが高くなる一方で、生活機能は低くなることがわかりました。期待余命が短いほど、「生きがい」スコアは低くなる一方で、「役割とつながり」については顕著な違いは示されませんでした。

長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方・医療法人社団鉄祐会とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は安中正和先生が務められ、次橋幸男先生が加勢しました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。 -

Nakashima A, Miyawaki Y, Komaba H, Kurita N, Onishi Y, Yokoo T, Fukagawa M.血液透析患者におけるプロトンポンプ阻害薬と赤血球造血刺激因子への低反応性:J-DOPPS研究American Journal of Nephrology 2024; 55: 165-174. doi:10.1159/000534701

本研究は、血液透析患者におけるプロトンポンプ阻害薬(PPI)と赤血球造血刺激因子(ESA)抵抗性貧血との関連性を検証しました。これは、鉄の吸収を阻害する可能性があるPPIが、貧血を引き起こす可能性があるという以前の懸念を具体的なデータで裏付けたものです。

Japan Dialysis Outcomes and Practice Patterns Studyの反復測定データを活用した結果、PPI使用者においてエリスロポエチン抵抗性指標(ERI)が高いことが示されました(差分:0.95 IU/週/kg/(g/dl)。ESA投与量(差分:336 IU/週)およびエリスロポエチン抵抗性貧血(割合差:3.9%)にも、明確な差が見られました。また、PPI使用者では、PPIとESA抵抗性貧血を媒介する可能性があると考えられるTSATが低いことも示されました(差分:-0.82%)。

この知見は、PPI使用者が測定の難しい潜在的な消化管出血の病態を反映している可能性がある点に注意が必要です。しかし、同時に、PPI使用者がこの集団の過半数を占めるため(52.7%)、貧血治療の改善が十分でない場合には治療薬の増量だけでなく、PPIの処方の見直しやPPIの処方を必要とする病態を見直すきっかけになるかもしれません。

東京慈恵会医科大学の中島章雄先生がリサーチ・クエスチョンを発案され、主指導教員は研究デザインと解析計画の面で主にコミットしました。 -

Miyaoka Y, Kurita N#, Sofue T, Nishiwaki H, Koizumi M, Shimizu S, Sasaki S, Ishimoto T, Wada T. (#corresponding author)日本における特発性膜性腎症に対するリツキシマブの診療パターン2021:腎専門医を対象としたウェブ調査Clinical and Experimental Nephrology 2024; 28: 217-224. doi:10.1007/s10157-023-02425-y

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、278の施設で勤務する380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、原発性膜性腎症に対する使用経験の割合は21.8%であり、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験の割合の約半分でした。

保険が適用された経験が3分の2あった一方で、保険が適用されない場合が約2割ありました。後者には施設が全額負担した場合と患者さんが全額負担した場合の両方がありました。

東京医大の宮岡先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。 -

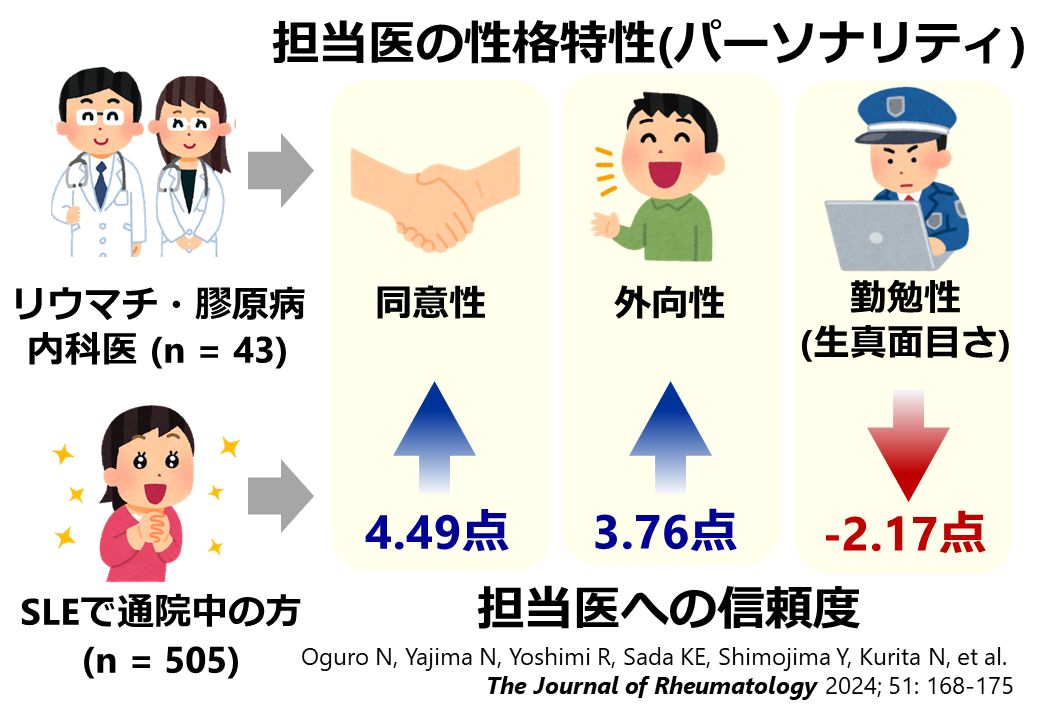

Oguro N, Yajima N, Ishikawa Y, Sakurai N, Hidekawa C, Ichikawa T, Kishida D, Hayashi K, Shidahara K, Miyawaki Y, Yoshimi R, Sada K, Shimojima Y, Kurita Nリウマチ医のビッグファイブ性格特性が全身性エリテマトーデス患者の信頼感に与える影響: TRUMP2-SLEプロジェクトThe Journal of Rheumatology 2024; 51: 168-175. doi:10.3899/jrheum.2023-0603

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々と、その主治医を対象に質問票調査を行い、患者さんの担当医に対する信頼度と担当医自身が答えた自分の性格傾向がどのように関係するかを分析しました。同意性・外向性が高いほど、担当医に対する信頼が厚いことがわかりました。一方で、勤勉性が高いほど、担当医に対する信頼度が低くなる関係性が認められました。以上より、SLEを診療する担当医に対する信頼度は、担当医のパーソナリティーの特性によって差が生じうることが示されました。👨⚕️👩⚕️科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた

TRUMP2

TRUMP2 -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究の学会発表時の内容が、メディカルトリビューンに掲載されました。患者の信頼獲得に過度な勤勉さが仇となる⁉ TRUMP2-SLE研究. 2023年6月5日. 研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。主治医の性格で信頼度に差 福島医大大学院研究チーム 難病患者の結果まとめる. 福島民報. 2023年12月19日 日刊19ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。話しやすい主治医、患者信頼 福島医大が調査. 福島民友. 2023年12月19日 日刊19ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究の学会発表時の内容が、メディカルトリビューンに掲載されました。患者の信頼獲得に過度な勤勉さが仇となる⁉ TRUMP2-SLE研究. 2023年6月5日. 研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。主治医の性格で信頼度に差 福島医大大学院研究チーム 難病患者の結果まとめる. 福島民報. 2023年12月19日 日刊19ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。話しやすい主治医、患者信頼 福島医大が調査. 福島民友. 2023年12月19日 日刊19ページ.] -

Nakagawa H, Takeshima T, Ozaka A, Sasaki S, Kurita N, Hamaguchi S, Fukuhara S日本の地域在住高齢者における睡眠の質の悪さは便秘の危険因子であるCureus 2023; 15: e46175. doi:10.7759/cureus.46175

須賀川市の後期高齢者1696名を対象に、睡眠の質と便秘の1年間の発生の関係性を調査しました。睡眠の質が悪いほど、便秘の発生が多い傾向にあることがわかりました。総合内科の中川先生が着想し、主指導教員は、分析と論文化でコミットしました。臨床研究イノベーションセンターのOBの努力の恩恵を受けて行うことができた研究です。

-

柴垣有吾, 栗田宜明 (担当:共編著者)臨牀透析2023年9月 日本メディカルセンター 2023; 39: 128.

臨牀透析2023年9月の特集がホープになった!ということで、健康関連ホープ尺度の開発と応用でご一緒させて頂いている柴垣有吾先生より、石橋由孝先生(日本赤十字社医療センター腎臓内科)とともに企画段階からお声掛けいただき、共同編集者として特集に取り組ませて頂きました。

この特集では、主指導教員が尊敬する臨床や研究の同僚や先輩方に玉稿を寄せて頂きました。具体的には、腎透析臨床の実践者や、人生の終末期の心理や意思決定に焦点を当てて診療と研究を行う臨床家、行動医学の専門家に、診療現場での希望の意義やアプローチの仕方について理解を深めることができるよう、具体的にわかりやすくご執筆頂きました。

読者の皆様が透析患者さんとより良い治療関係を築き、患者さんの充実した疾病ライフを支えるための一助となることを願ってやみません。

-

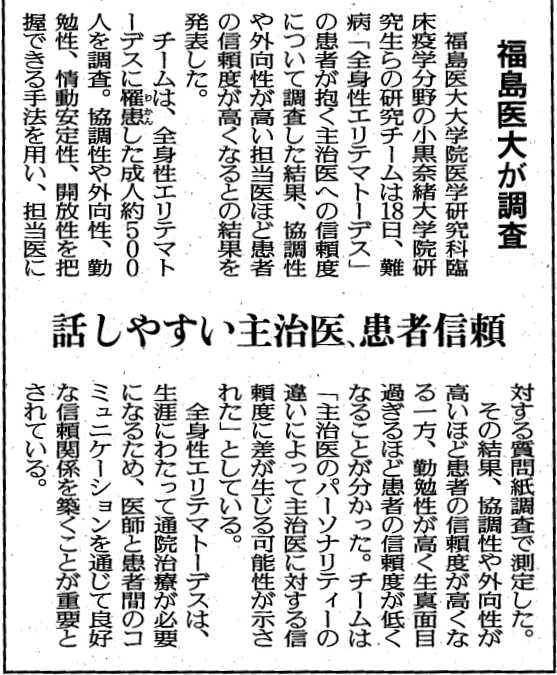

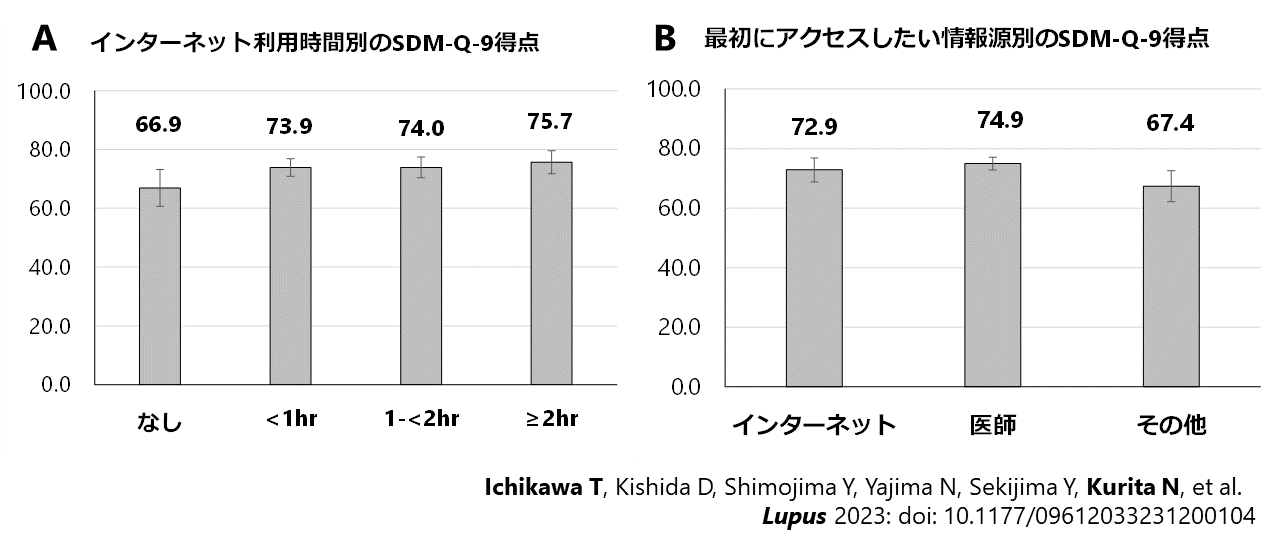

Ichikawa T, Kishida D, Shimojima Y, Yajima N, Oguro N, Yoshimi R, Sakurai N, Hidekawa C, Sada KE, Miyawaki Y, Hayashi K, Shidahara K, Ishikawa Y, Sekijima Y, Kurita N#. (#corresponding author)全身性エリテマトーデス患者におけるオンライン健康情報収集行動が協働意思決定(Shared Decision Making; SDM)に与える影響:TRUMP2-SLEプロジェクトLupus 2023; 32: 1258-1266. doi:10.1177/09612033231200104

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、オンラインによる健康情報探索行動が共同意思決定(SDM)にどのような影響を与えるかを調べた論文です。その結果、インターネットを利用しなかった場合と比較して、インターネット利用時間が長いほどSDM-Q-9のスコアが高いことがわかりました。また、最初の健康情報源として医師を選んだ人とインターネットを選んだ人の間にSDM-Q-9のスコアの差は明らかではなかったこともわかりました。弊分野の博士研究員でもある、信州大学の市川貴規先生が筆頭の研究論文です。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた♣️TRUMP2-SLE♠️プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

-

Shibata Y, Omae K, Minemura H, Suzuki Y, Nikaido T, Tanino Y, Fukuhara A, Kanno R, Saito H, Suzuki S, Ishii T, Inokoshi Y, Sando E, Sakuma H, Kobayashi T, Kume H, Kamimoto M, Aoki H, Takama A, Kamiyama T, Nakayama M, Saito K, Tanigawa K, Sato M, Kanbe T, Kanzaki N, Azuma T, Sakamoto K, Nakamura Y, Otani H, Waragai M, Maeda S, Ishida T, Sugino K, Inage M, Hirama N, Furuyama K, Fukushima S, Saito H, Machiya J-i, Machida H, Abe K, Iwabuchi K, Katagiri Y, Aida Y, Abe Y, Ota T, Ishizawa Y, Tsukada Y, Yamada R, Sato R, Onuma T, Tomita H, Saito M, Watanabe N, Rikimaru M, Kawamata T, Umeda T, Morimoto J, Togawa R, Sato Y, Saito J, Kanazawa K, Kurita N, Iseki K.軽症/中等症の新型コロナウイルス感染症の重症化予測BMC Pulmonary Medicine 2023; 23: 312. doi:10.1186/s12890-023-02604-3

呼吸器内科学講座教授の 柴田 陽光 先生が主筆の論文です。軽症から中等症の新型コロナウイルス感染症の重症化を5つの臨床情報から予測するスコアを開発し、外部検証した研究です。65歳未満の方を対象としており、糖尿病、肥満、年齢、体温、酸素飽和度をもとに、重症化予測が可能です(予測スコアの計算はこちらからできます:https://shibatay8.wixsite.com/doats-score--a-simpl/post/doats-score)。幣分野の 栗田 宜明 と臨床研究教育推進部で同僚の大前憲史がご縁をいただき、解析の面から論文化にコミットさせていただきました。ワクチンが普及する前、かつオミクロン変異株の流行前に行われた研究であり、いまの状況でも同じような性能になるのかどうか、さらなる検証が必要です。

-

吉見竜介, 栗田宜明, 矢嶋宣幸リウマチ科 科学評論社 2023; 69: 653-659.

リウマチ領域の臨床で重視されている協働意思決定(shared decision making)について解説しています。特に、

TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の中で実施中のリサーチ・クエスチョンの実例について説明を試みました。このプロジェクトで研究分担者の吉見竜介先生(横浜市立大学)が中心となって執筆しました。

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の中で実施中のリサーチ・クエスチョンの実例について説明を試みました。このプロジェクトで研究分担者の吉見竜介先生(横浜市立大学)が中心となって執筆しました。

-

-

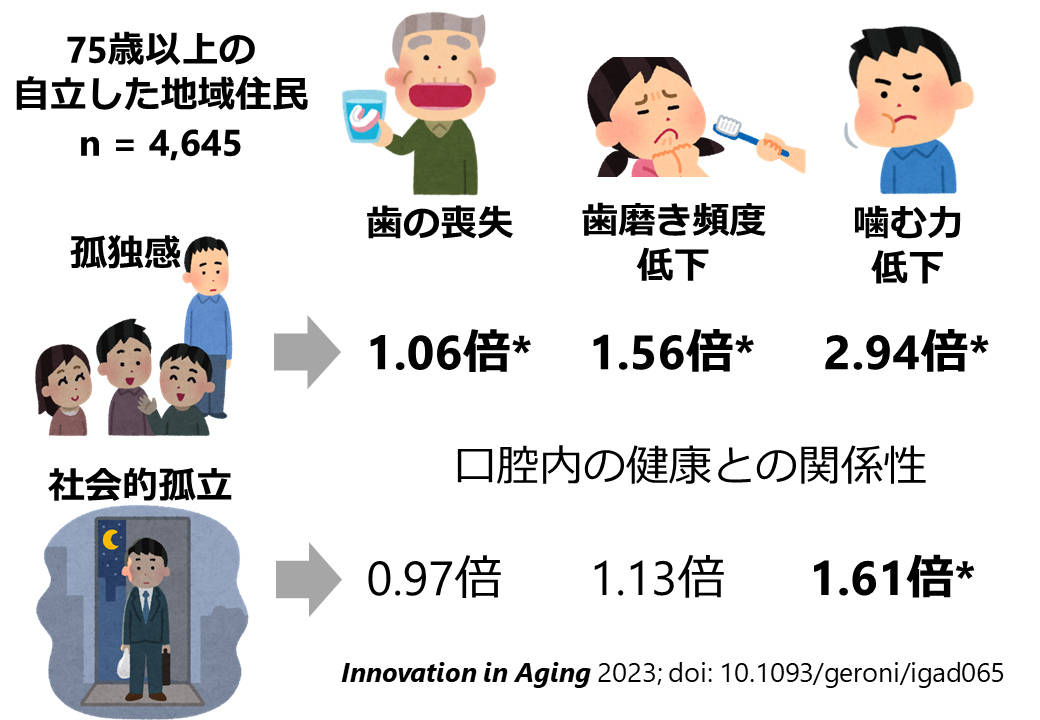

Takahashi S, Naganuma T, Kurita N#, Omae K, Ohnishi T, Yoshioka T, Ito F, Takeshima T, Fukuma S, Hamaguchi S, Fukuhara S. (#corresponding author)地域在住高齢者における社会的孤立・孤独感と歯の喪失の関係: 須賀川研究Innovation in Aging 2023; 7: 1-8. doi:10.1093/geroni/igad065

-

Sato M, Tominaga R, Kurita N, Sekiguchi M, Otani K, Konno Si, Oi N地域在住高齢者における嚥下障害と運動機能の関連性Geriatrics & Gerontology International 2023; 23: 603-608. doi:10.1111/ggi.14632

南会津・只見町の65歳以上の地域住民を対象にした研究です。1732名を分析した結果、EAT-10で評価した嚥下障害に対して、握力の低さと、動的なバランス機能の低下を反映するTimed Up and Goの測定時間が関連しました。筆頭著者は、リハビリテーション医学講座の佐藤先生です。主指導教員は、博士研究員の富永先生とともに、リサーチ・クエスチョンの明確化と解析論文化のサポートでコミットしました。

-

-

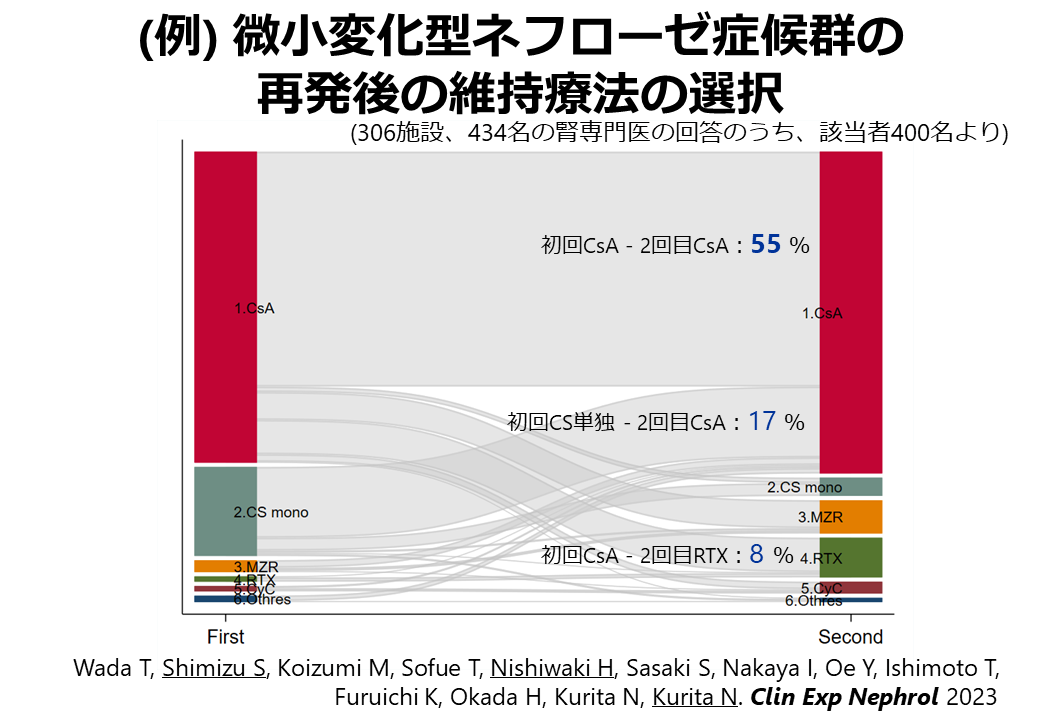

Wada T*, Shimizu S*, Koizumi M, Sofue T, Nishiwaki H, Sasaki S, Nakaya I, Oe Y, Ishimoto T, Furuichi K, Okada H, Kurita N. (*co-first authors)日本における一次性ネフローゼ症候群の診療パターン2021:腎専門医を対象としたWebアンケート調査Clinical and Experimental Nephrology 2023; 27: 767-775. doi:10.1007/s10157-023-02366-6

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、4つの推奨事項に対する遵守率を調査しました。2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する434名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、腎生検ができない原発性膜性腎症が疑われる症例(CQ1)において、抗ホスホリパーゼA2受容体抗体(保険適用なし)を測定しないと回答したのは41.2%でした。微小変化型ネフローゼ症候群再発後の維持療法で用いられる免疫抑制剤(CQ2)については、シクロスポリンが最も多く選択されました(1回目再発時:72.5%、2回目再発時:75.0%)。ステロイド抵抗性例の原発性巣状分節性糸球体硬化症(CQ3)の治療については、シクロスポリンが最も選ばれました(83.5%)。ネフローゼレベルの蛋白尿を伴う原発性膜性腎症(CQ4)の初期治療では、副腎皮質ステロイド単独療法が最も多く選ばれ(59.6%)、次いで副腎皮質ステロイドとシクロスポリンの併用が選ばれました(28.3%)。以上から、原発性膜性腎症の血清診断および治療に関するガイドラインと実臨床の間にはギャップがあり、腎臓専門医が保険適用の障壁やエビデンス不足に対して積極的な対応を行う必要があることが示唆されました。

-

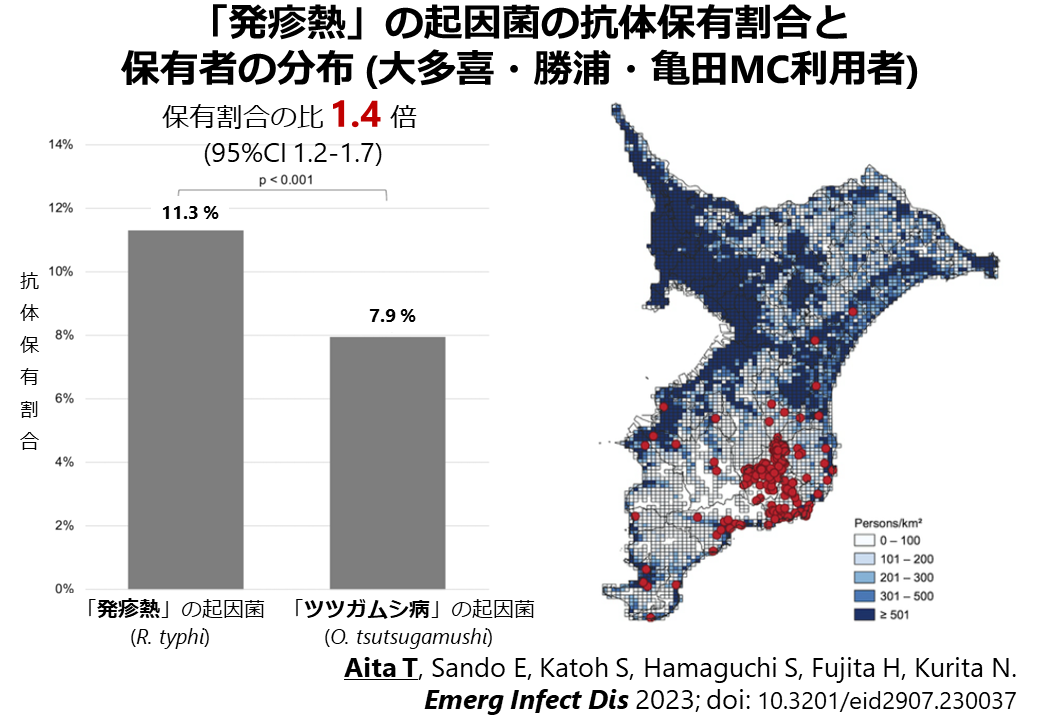

Aita T, Sando E, Katoh S, Hamaguchi S, Fujita H, Kurita N日本における発疹熱(murine typhus)の血清有病率とその予測因子:大規模な血清疫学研究Emerging Infectious Diseases 2023; 29: 1438-1442. doi:10.3201/eid2907.230037

「発疹熱」の日本での報告は稀ですが、2020年8月から11月にかけて、房総半島南部の2,382人の住民を対象に、この疾患の疫学を明らかにするための調査を行いました。原因菌であるRickettsia typhiの血清有病率と、同時に「ツツガムシ病」として知られる病気の病原菌であるOrientia tsutsugamushiの血清有病率も調査しました。驚くべきことに、Rickettsia typhiの血清有病率はOrientia tsutsugamushiの1.4倍も高いことがわかりました。これにより、「発疹熱」が現代において、発生はしていても注目されていない病気であることが示唆されました。この研究は、総合内科・臨床感染症学講座の山藤教授がリードしたプロジェクトで、大学院生の會田先生が筆頭著者として参画しました。主指導教員は、主要評価項目の解析やリスク因子の解析と結果の見せ方、論文の書き方で力を注ぎました。[※本研究の成果が、福島民報 日刊に掲載されました。「発疹熱」見逃されている恐れ 福医大研究チーム発表 適正診断へ実態解明急ぐ. 福島民報. 2023年8月5日 日刊27ページ. 福島民友 日刊に掲載されました。発疹熱見逃しか 高い抗体保有率 積極的な検査を 福島医大研究成果. 福島民友. 2023年8月4日 日刊23ページ.]

-

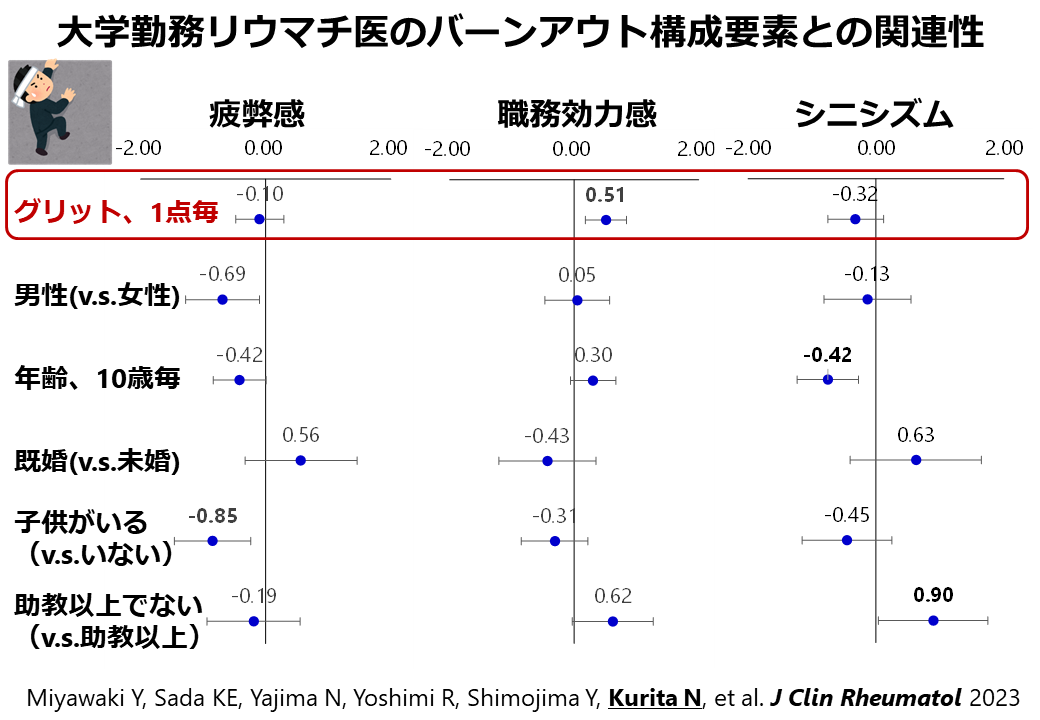

Miyawaki Y, Sada KE, Shidahara K, Nawachi S, Asano Y, Katayama Y, Hayashi K, Katsuyama E, Katsuyama T, Takano-Narazaki M, Matsumoto Y, Oguro N, Yajima N, Ishikawa Y, Sakurai N, Hidekawa C, Yoshimi R, Kishida D, Ichikawa T, Shimojima Y, Wada J, Kurita N#. (#corresponding author)大学のリウマチ医におけるグリットーやり抜く力と燃え尽き症候群の構成要素との関連性:TRUMP2-SLE研究Journal of Clinical Rheumatology 2023; 29: 268-274. doi:10.1097/RHU.0000000000001989

大学病院で働くリウマチ医を対象に、グリット-やりぬく力とバーンアウト(燃え尽き症候群)という疲れやすさの要素との関連性を調べました。この研究は岡山大学の宮脇先生が主筆を務めました。その結果、グリットが高いほど、職務効力感が高いことがわかりました。また、若くて職位が低い医師は冷笑的な態度を示す傾向があり、女性や子供がいない医師は疲れやすい傾向があることも分かりました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた「

TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)」の成果であり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)」の成果であり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。

-

Aita T, Sando E, Katoh S, Hamaguchi S, Fujita H, Kurita N日本におけるリケッチア感染症の紅斑熱グループと発疹熱グループの血清学的交差反応性International Journal of Infectious Diseases 2023; 130: 178-181. doi:10.1016/j.ijid.2023.03.012

この研究は、日本紅斑熱(感染症法で四類感染症に指定されています。原因菌はRickettsia japonicaです。)という病気を確定診断された人々の血清が、発疹熱という別の病気の原因菌であるRickettsia typhiの抗体検査に対して交差反応をする頻度を調べたものです。その結果、約20%の症例で交差反応が確認されました。しかし、ペア血清中の両方のIgM/IgG力価を比較することで正確に診断できる症例があり、鑑別困難な症例は全体の5.6%にとどまりました。この研究は、総合内科・臨床感染症学講座の山藤教授がリードしたプロジェクトで、大学院生の會田先生が筆頭著者として参画しました。主指導教員は、主要評価項目の解析や結果の見せ方、論文の書き方で力を注ぎました。[※本研究の成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福医大の研究チーム 「日本紅斑熱」患者の抗体の2割 「発疹熱」の抗体と誤認される可能性. 福島民報. 2023年5月17日 日刊3ページ.また、福島民友 日刊に掲載されました。感染症の抗体 誤認恐れ 福島医大発表 日本紅斑熱と発疹熱. 福島民友. 2023年5月18日 日刊19ページ.]

-

Shimizu S*, Niihata K*, Nishiwaki H*, Shibagaki Y, Yamamoto R, Nitta K, Tsukamoto T, Uchida S, Takeda A, Okada H, Narita I, Isaka Y, Kurita N#, and Japan Nephrotic Syndrome Cohort Study group. (*equally contributed; #corresponding author)特発性ネフローゼ症候群患者におけるレニン-アンジオテンシン系阻害薬の新規処方と初回の完全寛解との関係性:全国コホート研究Clinical and Experimental Nephrology 2023; 27: 480-489. doi:10.1007/s10157-023-02331-3

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョン、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群の治療中に処方されるレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬は、はたして完全寛解に有効なのか?を検証しました。尿蛋白・腎機能などのように時々刻々と変化する交絡因子を調整するため、周辺構造モデルで解析しました。副腎皮質ステロイドやその他の免疫抑制剤が約9割の患者に投薬された中、約3分の2の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症ではRAS阻害薬の新規処方により、完全寛解が高く発生する可能性が示されました(調整発生率比2.27倍)。清水さやか先生(京都大学)・博士研究員の西脇宏樹先生・新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、清水先生・新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。

-

-

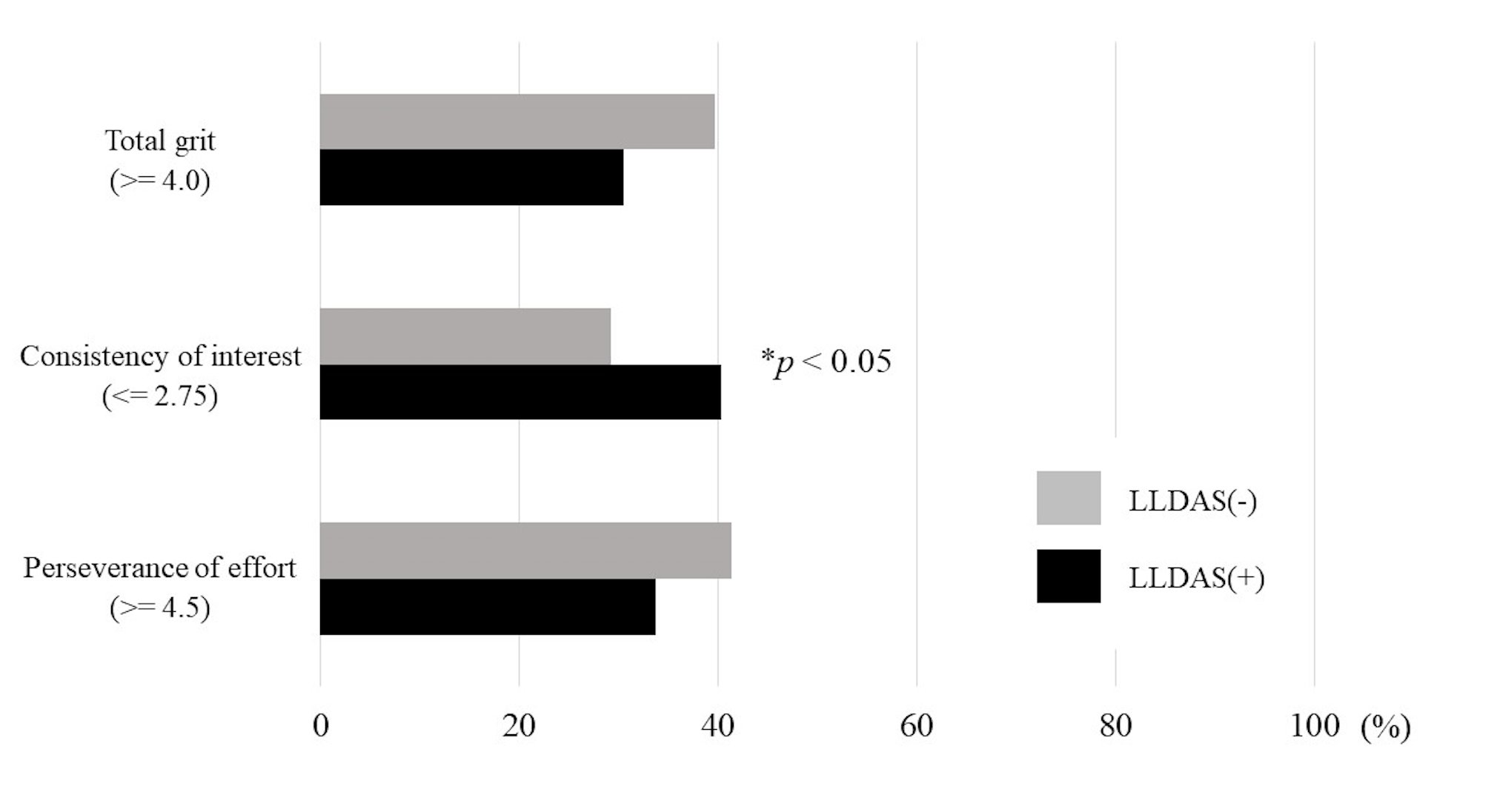

Sada KE, Miyawaki Y, Shidahara K, Nawachi S, Katayama Y, Asano Y, Hayashi K, Ohashi K, Katsuyama E, Katsuyama T, Narazaki M, Matsumoto Y, Oguro N, Ishikawa Y, Sakurai N, Hidekawa C, Yoshimi R, Ichikawa T, Kishida D, Shimojima Y, Kurita N, Yajima N.主治医の性格特性(グリットーやり抜く力)と全身性エリテマトーデス(SLE)患者における治療目標達成度の関係性Rheumatology (Oxford, England) 2023; 62: 2154-2159. doi:10.1093/rheumatology/keac612

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、主治医の性格特性(Grit)がSLEの治療目標達成と関連するかどうかを検討した研究です。主筆は高知大学の佐田教授です。

Gritは全般的なやり抜く力をたずねるもので、治療目標達成の一貫性を直接たずねているわけではありません。本研究では、主治医の一貫性が高い方が、治療目標が達成しにくいという関係性を観察しました。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

-

Oguro N, Yajima N, Miyawaki Y, Yoshimi R, Shimojima Y, Sada KE, Hayashi K, Shidahara K, Sakurai N, Hidekawa C, Kishida D, Ichikawa T, Ishikawa Y, Kurita N#. (#corresponding author)全身性エリテマトーデス(SLE)患者の伝達的・批判的ヘルスリテラシーが医師への信頼に与えるインパクト:TRUMP2-SLEプロジェクトThe Journal of Rheumatology 2023; 50: 649-655. doi:10.3899/jrheum.220678

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、ヘルスリテラシーが主治医への信頼や医師全般への信頼とどのように関係するかを横断的に分析しました。基本的・伝達的ヘルスリテラシーが高いほど、主治医に対する信頼が厚いことがわかりました。一方で、伝達的ヘルスリテラシーが高いほど医師全般への信頼が高く、批判的ヘルスリテラシーが高いほど医師全般に対する信頼が低いことがわかりました。また、インターネットの利用時間が長いほど、医師全般に対する信頼度が低くなる関係性が認められましたが、主治医への信頼度が必ずしも低くなるわけではないことを示しました。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた

TRUMP2

TRUMP2 -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究は、リウマチの診療に役立つ重要な論文として、ジャーナルの編集長であるSilverman博士によって「Editor's Picks」に選ばれました。そして、ポッドキャストでも紹介されました(15:16-17:53)。また、研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。難病全身性エリテマトーデス患者 情報を積極的に収集 医師への信頼度高く 福島医大大学院 研究チームまとめ. 福島民報. 2023年1月29日 日刊21ページ. また、福島民友に掲載されました。患者と対話で信頼醸成 福島医大 ヘルスリテラシー研究. 福島民友. 2023年1月27日 日刊3ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究は、リウマチの診療に役立つ重要な論文として、ジャーナルの編集長であるSilverman博士によって「Editor's Picks」に選ばれました。そして、ポッドキャストでも紹介されました(15:16-17:53)。また、研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。難病全身性エリテマトーデス患者 情報を積極的に収集 医師への信頼度高く 福島医大大学院 研究チームまとめ. 福島民報. 2023年1月29日 日刊21ページ. また、福島民友に掲載されました。患者と対話で信頼醸成 福島医大 ヘルスリテラシー研究. 福島民友. 2023年1月27日 日刊3ページ.] -

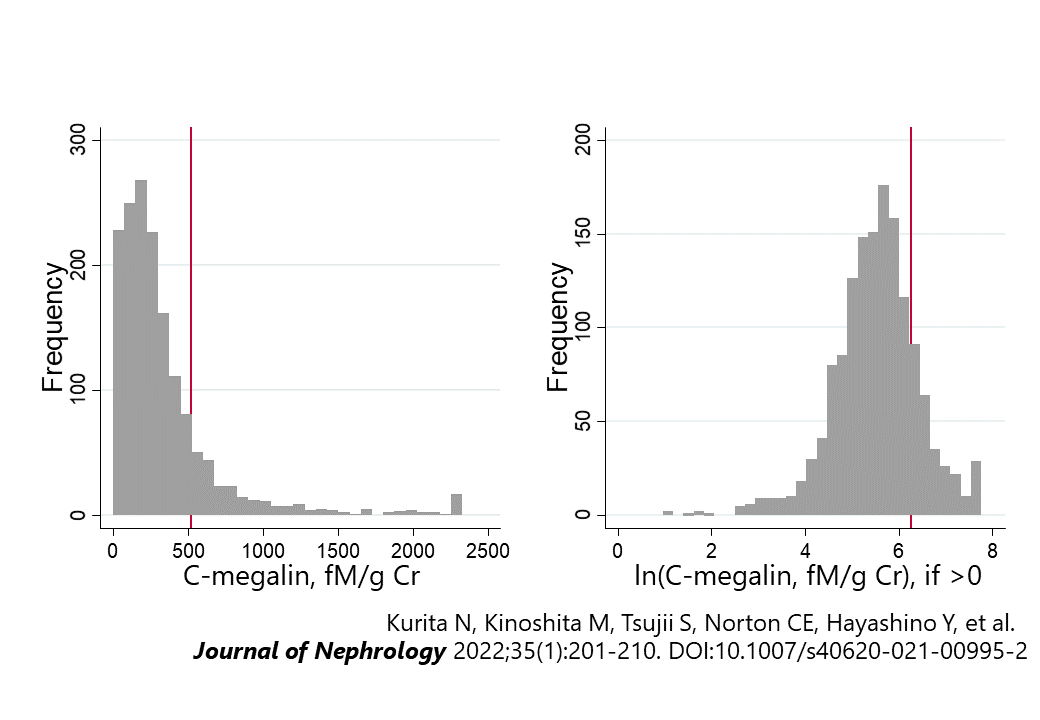

栗田宜明腎疾患における臨床研究の進歩 【臨床研究の最新手法】周辺構造モデル腎と透析 東京医学社 2022; 93巻3号(9月号): 335-340.

腎透析領域の臨床研究で応用されている周辺構造モデル(marginal structural model)について解説しています。特に、周辺構造モデルを必要とする臨床セッティングとクリニカル・クェスチョンの例、周辺構造モデルで用いられる統計モデルの例、解釈の仕方や注意点について説明を試みました。

-

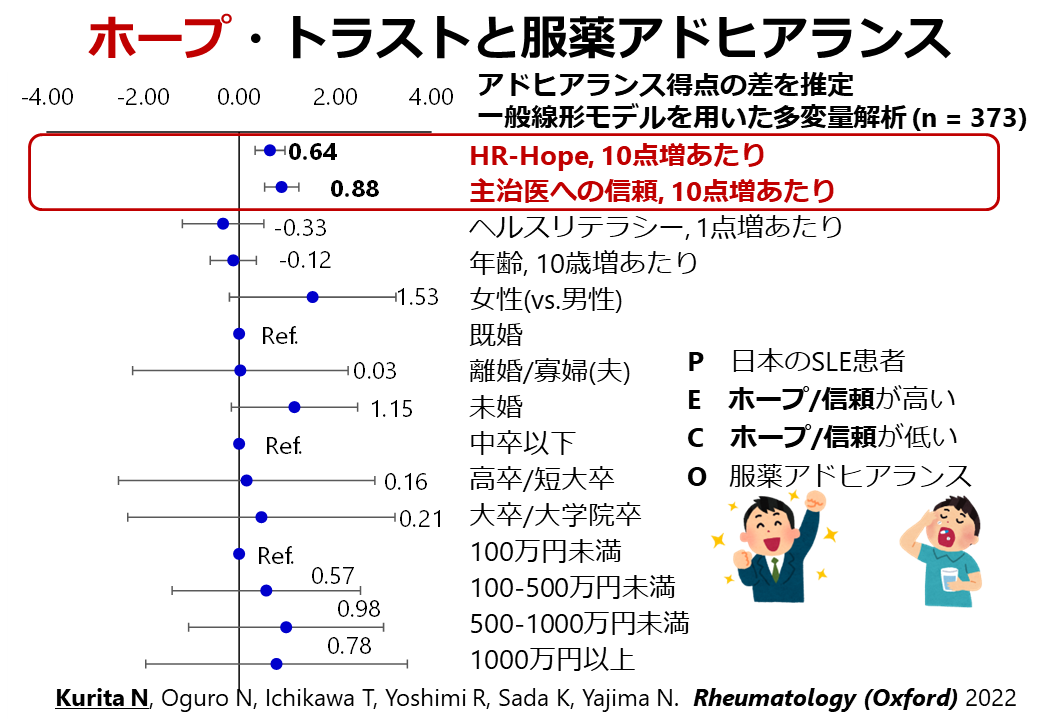

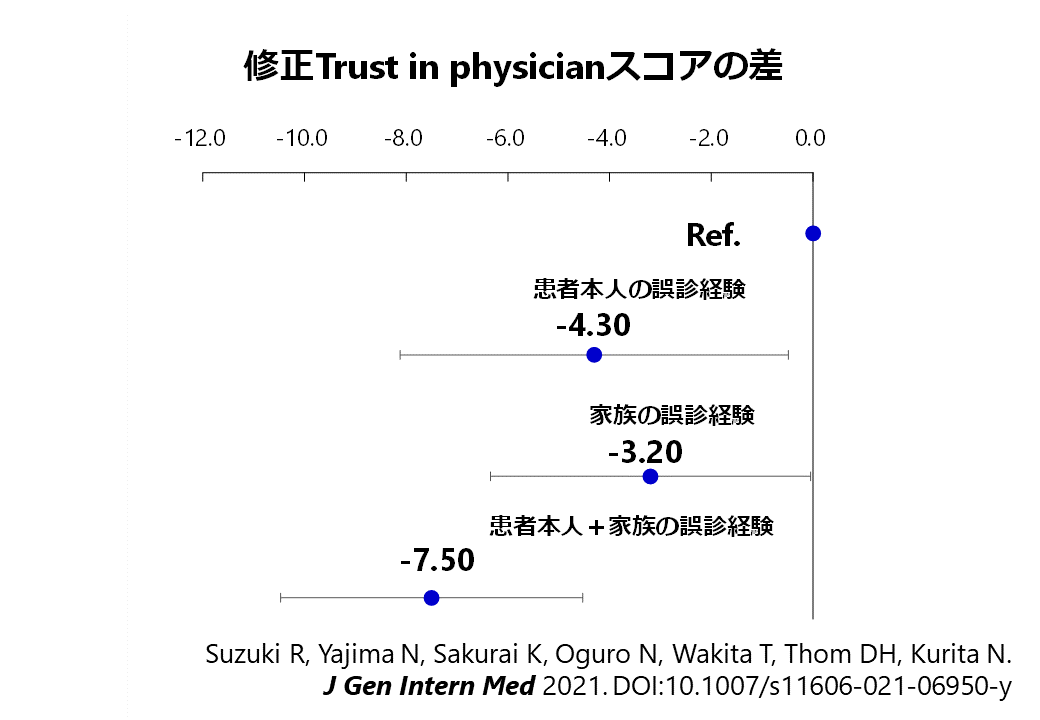

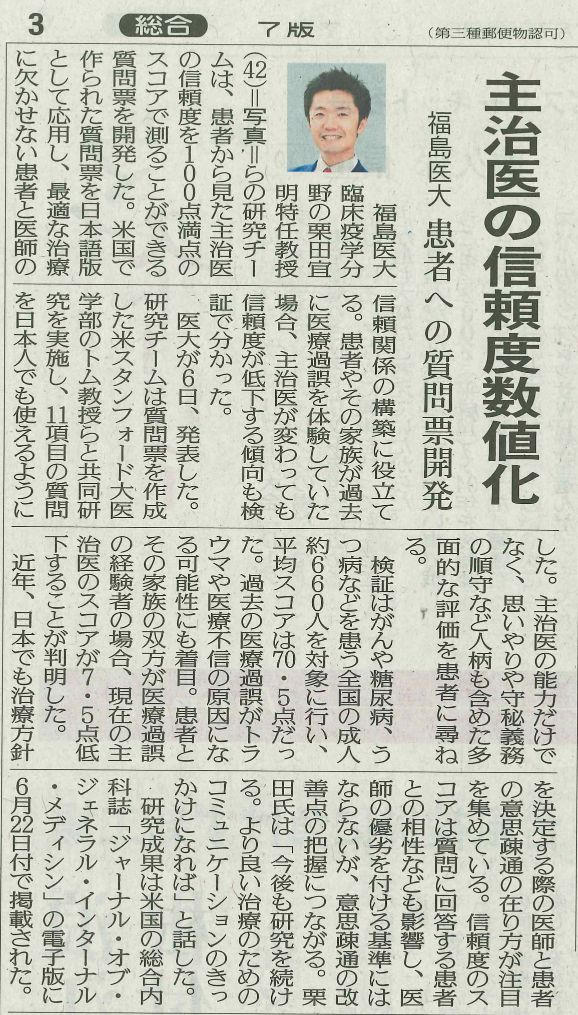

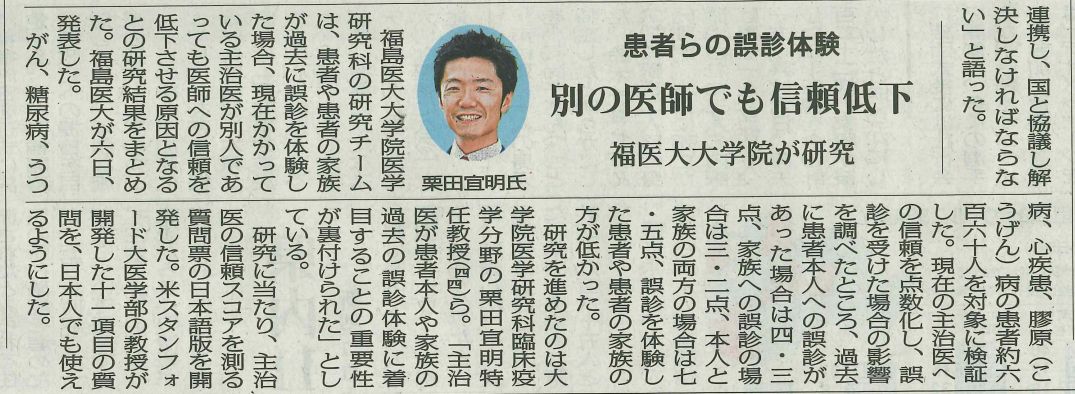

Kurita N#, Oguro N, Miyawaki Y, Hidekawa C, Sakurai N, Ichikawa T, Ishikawa Y, Hayashi K, Shidahara K, Kishida D, Yoshimi R, Sada KE, Shimojima Y, Yajima N. (#corresponding author)日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)における主治医への信頼感、健康関連ホープ、服薬アドヒアランス尺度との関係性:TRUMP2-SLEプロジェクトRheumatology (Oxford, England) 2023; 62: 2147-2153. doi:10.1093/rheumatology/keac565

日本人のSLE(全身性エリテマトーデス)患者を対象に、主治医への信頼度と健康に関する希望(健康関連ホープ)が、薬の服用をちゃんと守ること(服薬アドヒアランス)とどう関係しているかを、調べました。主治医への信頼度が高い人や、健康に関して希望をもっている人ほど、薬をきちんと守る得点が高い傾向があることがわかりました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた

TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ]

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ] -

Wada O, Yamada M, Kamitani T, Mizuno K, Tadokoro K, Kurita N#. (#corresponding author)腰部脊柱管狭窄症における位相角(PhA)と腰痛に伴う機能障害との関係性:SPSS-OK研究Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2023; 36: 399-405. doi:10.3233/BMR-220038

SPSS-OKプロジェクトの第8報目となります。腰部脊柱管狭窄症およそ500名を分析した研究です。バイオインピーダンス測定で得られる位相角(PhA)が高いほど、腰痛に伴う機能障害は少ないことを示しました。この関係性は、腰痛・下肢痛・下肢のしびれ・脂肪量・筋肉量と独立していました。腰痛に伴う機能障害は、Oswestry Disability Index(ODI)によって評価されました。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化を支援しました。あんしん病院の理学療法士で院長補佐の和田先生や整形外科の先生方、京都大学の 紙谷司先生、筑波大学の山田実教授との共同研究でもあり、このご縁をいただいたことと、プロジェクトの支援をして頂いている皆様に感謝しております。科学研究費補助金の助成を受けて実施した研究です。

-

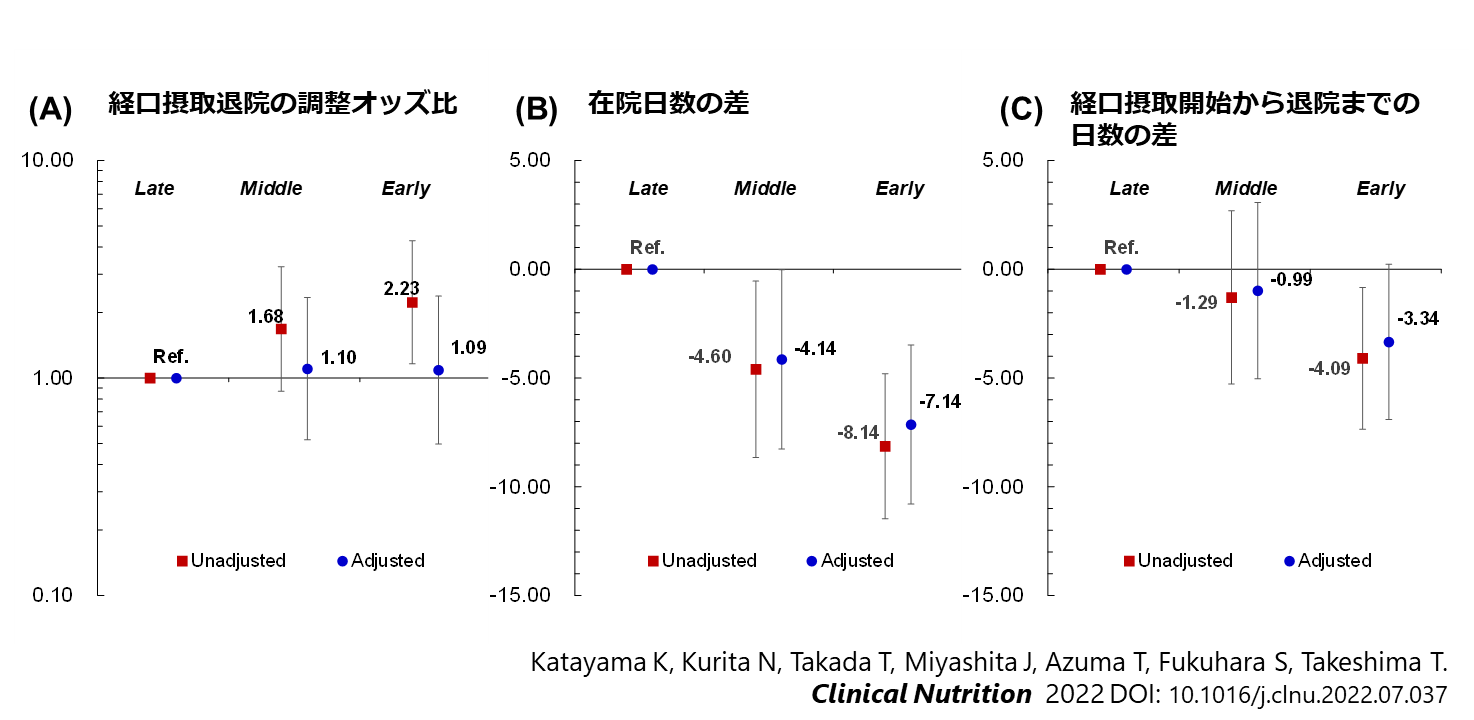

Katayama K, Kurita N#, Takada T, Miyashita J, Azuma T, Fukuhara S, Takeshima T. (#corresponding author)嚥下リハビリテーションを受けた誤嚥性肺炎の高齢者における経口摂取開始のタイミングと院内アウトカムの関係性Clinical Nutrition 2022; 41: 2219-2225. doi:10.1016/j.clnu.2022.07.037

福島県白河市にある白河厚生総合病院に入院して摂食・嚥下リハビリテーションを受けた高齢者の誤嚥性肺炎の患者を対象に、24時間以内に口から食べ始めること(経口摂取の早期開始)が院内アウトカムとどのように関係するのかを分析しました。その結果、24時間以内に食べ始めた場合は、48時間以降に食べ始めた場合に比べて、口から食べられるまま退院できる可能性(経口摂取退院)が増えるという十分な証拠は得られませんでしたが、入院期間が短くなることがわかりました。慎重に嚥下機能を評価し、早期に口から食べ始めるかどうかを決めることで、誤嚥性肺炎の予後を悪化させずに入院期間を短縮できる可能性が示されました。この研究は、片山皓太先生(当時のシニアレジデント)が行ったもので、白河総合診療アカデミーの教員とともに力を合わせてチームで取り組んだものです。リサーチ・クエスチョンの明確化に高田先生・宮下先生・東先生・福原先生で指導され、リサーチ・クエスチョンの明確化・統計解析・論文化に竹島先生・主指導教員がコミットしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。誤嚥性肺炎患者の経口摂取 1日以内再開で入院日数が短縮. 福島民報. 2022年10月25日 日刊20ページ. また、福島民友に掲載されました。誤嚥性肺炎の患者 入院24時間以内の食事再開 退院まで日数短縮 福島医大研究. 福島民友. 2022年10月25日 日刊20ページ.]

-

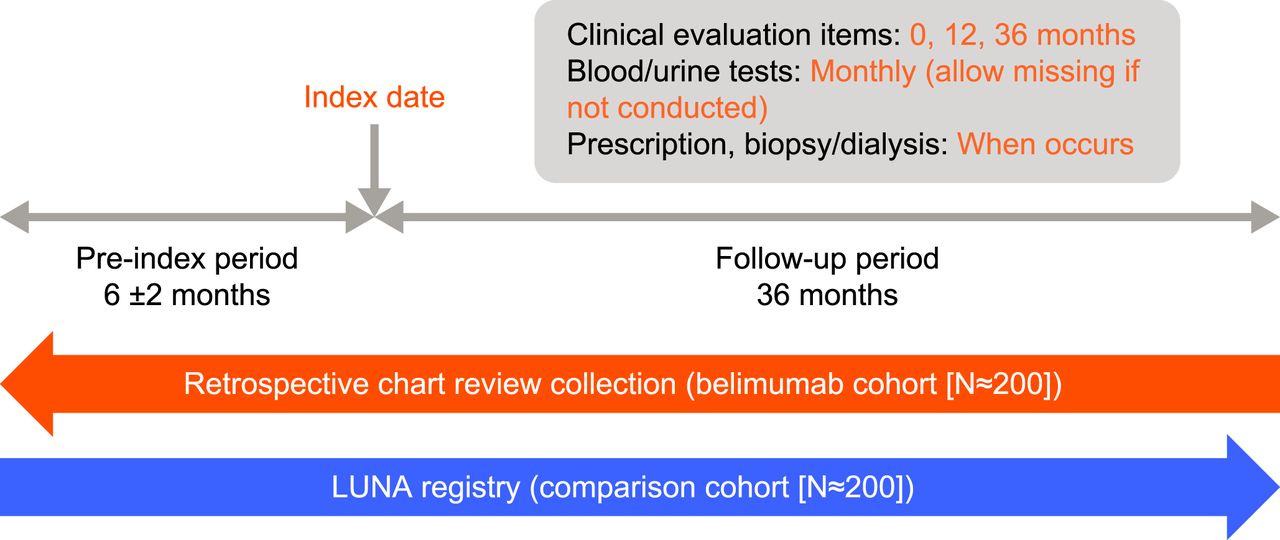

Sada KE*, Kurita N*, Noma H*, Matsuki T*, Quasny H, Levy AR, Jones-Leone RA, Gairy K, Yajima N* (*Equally contributed)MOONLIGHT研究:Belimumabの市販後データと日本ループス全国登録コホート(LUNA)からループス腎炎に対するBelimumabの有効性を検証する研究のプロトコル論文Lupus Science & Medicine 2022; 9: e000746. doi:10.1136/lupus-2022-000746

全身性エリテマトーデス(SLE)の治療に用いられるベリムマブ(belimumab)が、維持期のループス腎炎の再発予防に有効性があるかどうかを検証する研究(MOONLIGHT研究)のプロトコール論文です。

-

栗田宜明, 河原崎宏雄, 石橋由孝, 柴垣有吾第3章 腎代替療法の現状と問題点,求められるケア 2 世界の腎代替療法の現状と問題点① 新しい予後指標:PRO(patient-reported outcome)腎代替療法のすべて 腎と透析 東京医学社 2022; 2022年92巻増刊号: 93-98.

透析における臨床研究で用いられるPROと身体データとのつながり、PROの使い道、健康関連ホープ尺度について解説しています。

-

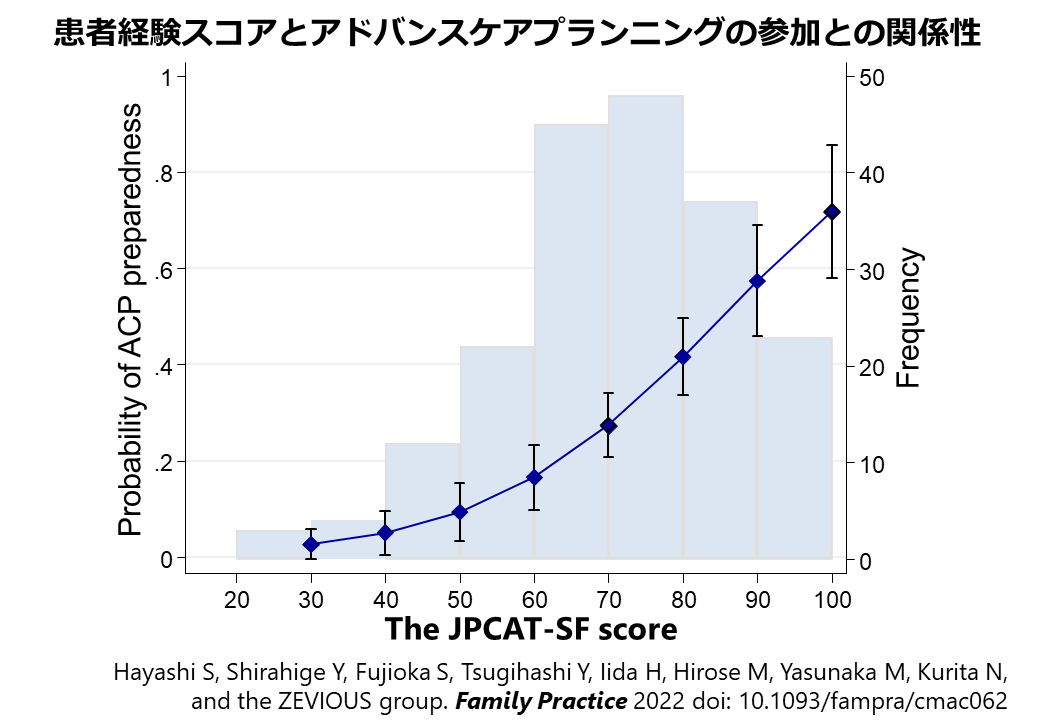

Hayashi S, Shirahige Y, Fujioka S, Tsugihashi Y, Iida H, Hirose M, Yasunaka M, Kurita N, and the ZEVIOUS group.在宅医療患者における患者本位の医療とアドバンスケアプランニングとの関係性:ZEVIOUS研究Family Practice 2023; 40: 211–217. doi:10.1093/fampra/cmac062

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の患者経験(ひらたく言えば、患者さん本位の医療を受けた経験を評価するスコア)とアドバンスケアプランニングの参加との関係性を横断的に分析しました。患者経験はプライマリ・ケアの質を反映するJPCAT-SFで評価しました。患者経験が良好であるほど、アドバンスケアプランニングの参加割合が高いことを示しました。患者経験のドメイン別に調べても同様の関係性があることも確認できました。

医療法人社団鉄祐会・長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主指導教員が、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。 -

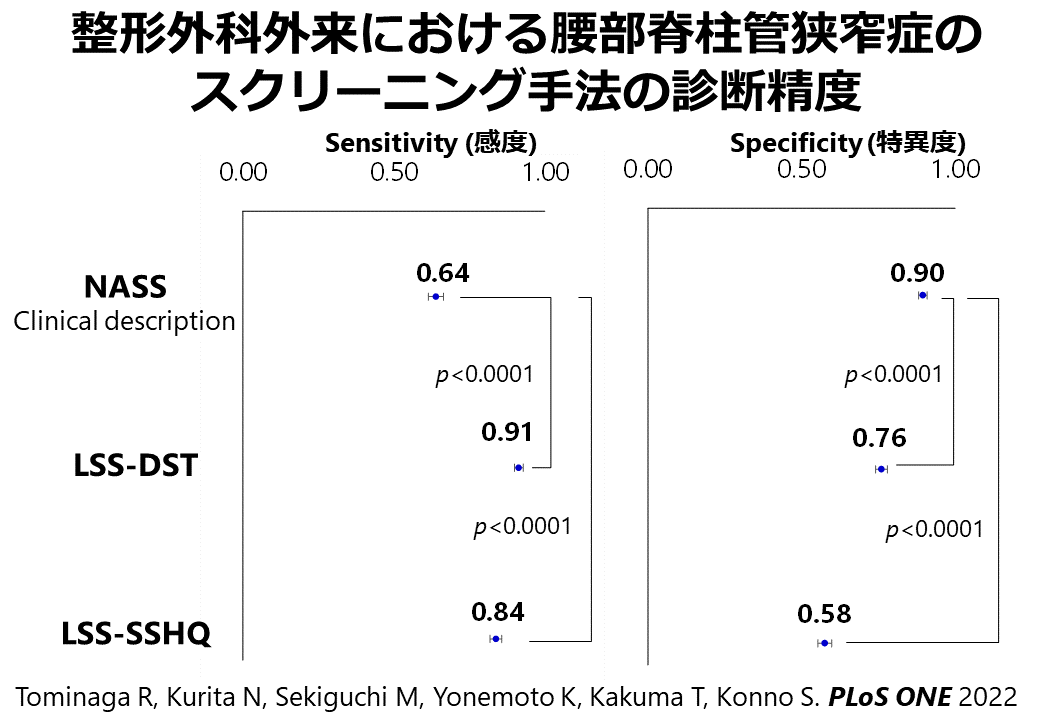

Tominaga R, Kurita N#, Sekiguchi M, Yonemoto K, Kakuma T, Konno S-i. (#corresponding author)腰部脊柱管狭窄症診断サポートツールおよび腰部脊柱管狭窄症自己報告型問診票の診断精度PLOS ONE 2022; 17: e0267892. doi:10.1371/journal.pone.0267892

-

-

-

Wada T, Ishimoto T, Nakaya I, Kawaguchi T, Sofue T, Shimizu S, Kurita N, Sasaki S, Nishiwaki H, Koizumi M, Saito S, Nishibori N, Oe Y, Yoshida M, Miyaoka Y, Akiyama S, Itano Y, Okazaki M, Ozeki T, Ichikawa D, Oguchi H, Kohsaka S, Kosaka S, Kataoka Y, Shima H, Shirai S, Sugiyama K, Suzuki T, Son D, Tanaka T, Nango E, Niihata K, Nishijima Y, Nozu K, Hasegawa M, Miyata R, Yazawa M, Yamamoto Y, Yamamoto R, Shibagaki Y, Furuichi K, Okada H, Narita I, and Committee of Clinical Practical Guideline for Nephrotic, Syndrome.Clinical and Experimental Nephrology 2021; 25: 1277-1285. doi:10.1007/s10157-021-02098-5

-

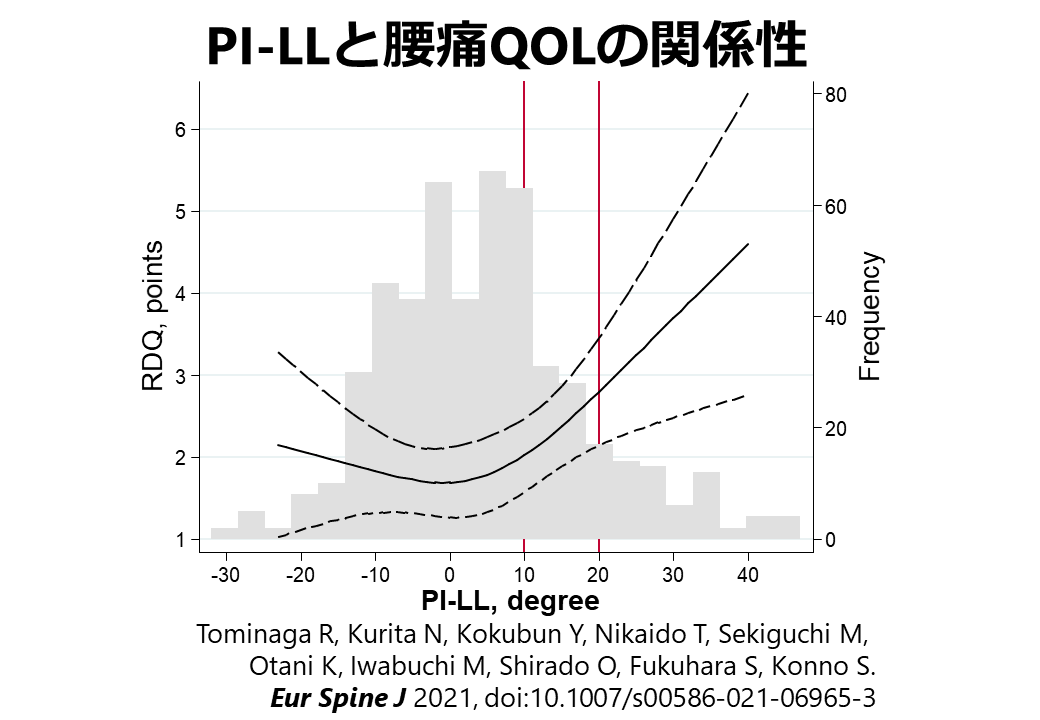

Tominaga R, Kurita N, Kokubun Y, Nikaido T, Sekiguchi M, Otani K, Iwabuchi M, Shirado O, Fukuhara S, Konno SSRS-Schwab ASD分類の3つの矢状面修飾因子(sagittal modifier)でみた脊椎・骨盤アライメントと腰痛特異的QOLの用量反応関係European Spine Journal 2021; 30: 3019-3027. doi:10.1007/s00586-021-06965-3

「脊柱の変形がどの程度あると、腰痛に伴う生活の質がどれぐらいインパクトを受けるのか?」これが、成人脊柱変形の診療で重要なクリニカル・クエスチョンとなっています。国際側弯症学会では、脊椎のX線撮影から得られる脊椎・骨盤アラインメントの計測値を、変形の程度の指標としています。

本研究では、矢状面で計測される「骨盤形態角(Pelvic Incidence)と腰椎前弯角(Lumbar Lordosis)の差分(PI-LL)」が10°を超えるほど、腰痛に伴う生活の質が低くなる可能性を示しました。脊柱変形に伴って骨盤で体の重心を保とうとする代償メカニズム(cone of economy)と代償の限界を説明できる知見と考えられます。博士研究員の富永亮司先生が着想し、主指導教員はリサーチ・クエスチョンの明確化・統計解析・論文化でコミットしました。福島県の南会津・只見町の成人を対象に行われた研究で、本学の整形外科学講座、京都大学医療疫学分野との共同成果です。

-

Kato K, Otoshi K, Tominaga R, Kaga T, Igari T, Sato R, Kurita N, Konno S高校野球選手における筋骨格系の痛みと心理的ストレス反応の関連性:横断的研究The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2021; 9: 23259671211054422. doi:10.1177/23259671211054422

整形外科学講座の加藤欽志先生が筆頭で解析論文化したリサーチ・クエスチョンが、米国整形外科スポーツ医学会の系列誌に掲載されました。福島県の高校野球選手944名を対象に「体のどこの部位の筋骨格系の痛みが、強い心理的ストレス反応と関係するか?」を分析した調査研究です。特にピッチャーでは、重度の肘痛・腰痛の経験が、強い心理的ストレス反応と関連することがわかりました。博士研究員の富永亮司先生と主指導教員が解析・結果の解釈・論文の準備で参画させて頂きました。

-

-

-

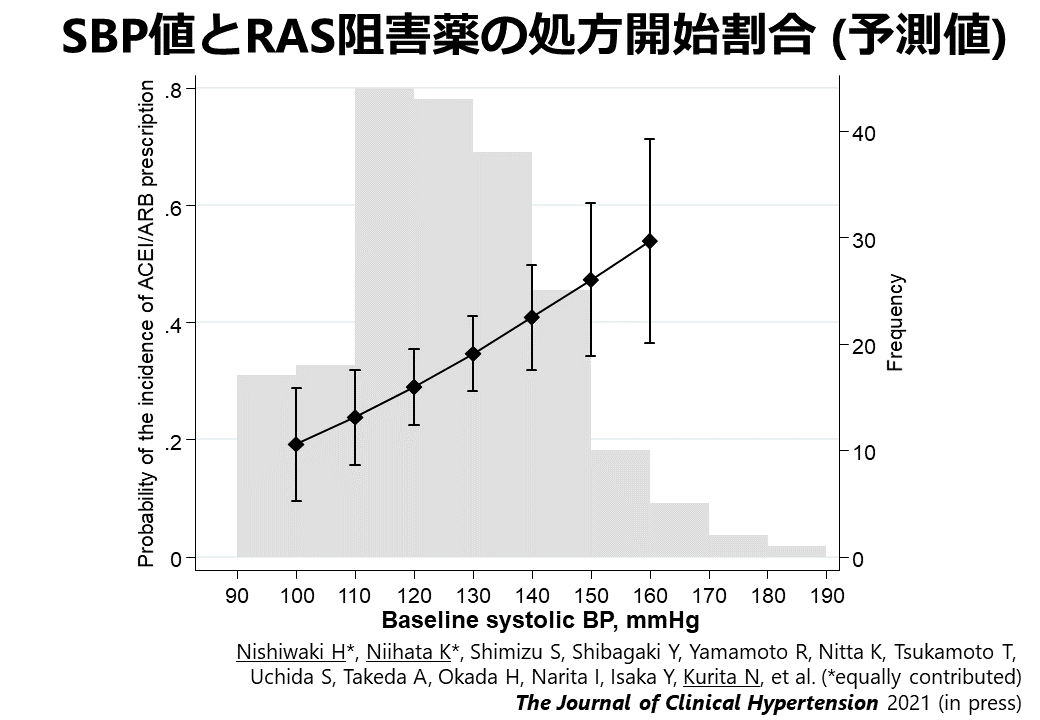

Nishiwaki H*, Niihata K*, Shimizu S, Shibagaki Y, Yamamoto R, Nitta K, Tsukamoto T, Uchida S, Takeda A, Okada H, Narita I, Isaka Y, Kurita N, and Japan Nephrotic Syndrome Cohort Study group. (*equally contributed)成人特発性ネフローゼ症候群におけるレニン-アンジオテンシン系阻害薬の処方と処方関連因子:全国コホート研究The Journal of Clinical Hypertension 2021; 23: 999–1007. doi:10.1111/jch.14224

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョンです。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群に対するレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬の処方実態を調べました。ネフローゼの治療開始前に4割弱の患者にRAS阻害薬が処方されていました。処方されていなかった患者のうち、約3分の1の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症や、観察開始時点の収縮期血圧が高い患者ほど、新規処方される実態が明らかとなりました。今後は、RAS阻害薬により蛋白尿を寛解させるだけの有効性が実臨床で認められるかどうか、その検証が望まれます。西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)・博士研究員の新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。

-

Naganuma T*, Takahashi S*, Takeshima T, Kurita N, Omae K, Yoshioka T, Ohnishi T, Ito F, Fukuma S, Hamaguchi S, Fukuhara S, and the Sukagawa Study Group (*equally contributed).コホートプロファイル:日本の超高齢集団に基づくコホート(須賀川研究)International Journal of Epidemiology 2021; 50: 727-727h. doi:10.1093/ije/dyaa285

-

Yano T, Takada T, Fujiishi R, Fujii K, Honjo H, Miyajima M, Takeshima T, Hayashi M, Miyashita J, Azuma T, Fukuhara SActa Radiologica 2022; 63: 268–277. doi:10.1177/0284185120988817

-

Kamitani T, Wakita T, Wada O, Mizuno K, Kurita N#. (#corresponding author)"U-TEST" - 整形外科患者におけるサルコペニアの簡便な診断サポートツール: SPSS-OK研究British Journal of Nutrition 2021; 126: 1323-1330. doi:10.1017/S0007114521000106

SPSS-OKプロジェクトの第7報目となります。2つの質問と2つの患者属性からサルコペニアを診断するサポートツールを開発して、U-TESTと名づけました (U = Underweight, T = Thinning, E = Elderly, ST = Strength)。京都大学の 紙谷司先生が主筆で、あんしん病院の和田先生、関西大学の 脇田 貴文先生らとともに発信したチームプロダクトです。指導教員の栗田宜明が研究デザインの立案から始めたプロジェクトからの成果であり、解析・論文化までを支援しました。[※研究成果を発表した筆頭演者の紙谷司先生に対して、2022年2月25日に第6回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術大会 大会長賞が送られました: 記事URL ]

-

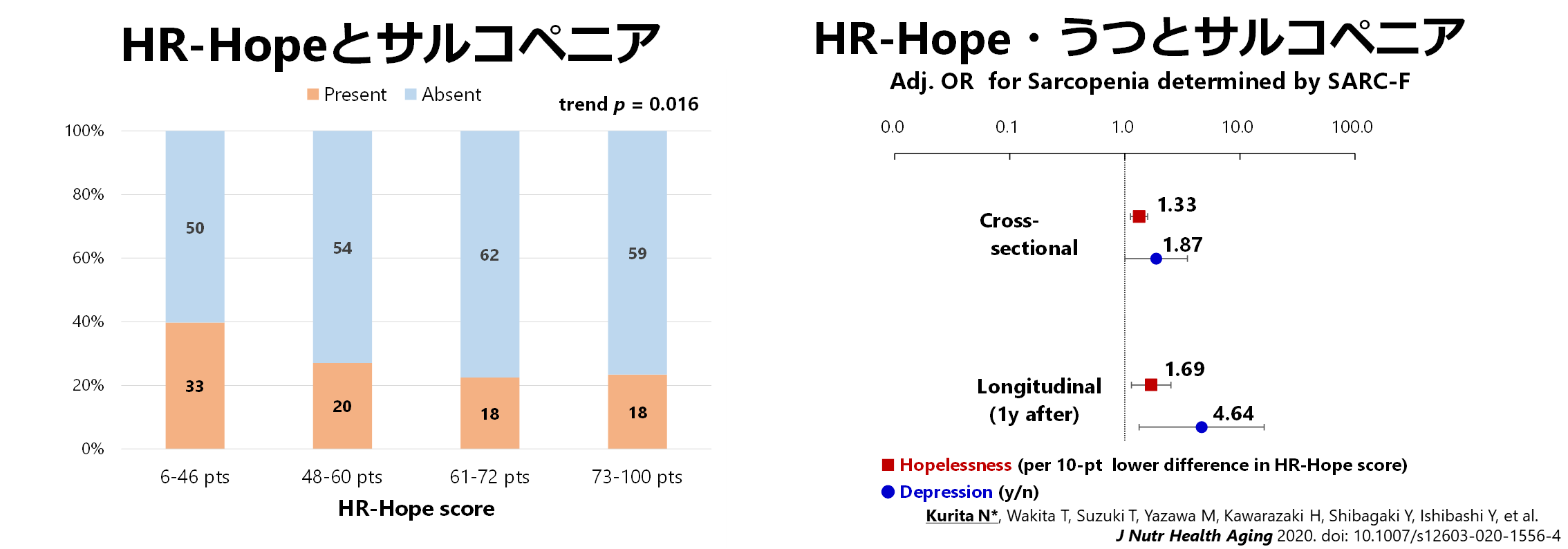

Kurita N#, Wakita T, Fujimoto S, Yanagi M, Koitabashi K, Suzuki T, Yazawa M, Kawarazaki H, Shibagaki Y, Ishibashi Y. (#corresponding author)ホープレス(絶望感)とうつが進行期慢性腎臓病と透析患者のサルコペニアを予測する:多施設コホート研究The Journal of Nutrition, Health & Aging 2021; 25: 593-599. doi:10.1007/s12603-020-1556-4

私たちは、成人の慢性腎臓病(CKD)患者において、健康関連ホープ尺度(HR-Hope)/うつとサルコペニアの関係性を長期的に分析しました。その結果、HR-Hopeスコアが低いほど、サルコペニアになる可能性が示されました。さらに、抑うつを抱えることも、独立した要因としてサルコペニアを引き起こす可能性があることがわかりました。この研究は、ヨーロッパ臨床栄養・代謝学会(ESPEN)とヨーロッパ腎臓学会・ヨーロッパ腎栄養グループ(ERN-ERA)によってまとめられた、高齢のCKD患者向けのタンパク質・エネルギー摂取量の指針とするためのレビュー論文(Piccoli GB et al. Clinical Nutrition 2023)に引用されました。

この研究は、科学研究費補助金の助成を受けて実施されたものです(基盤研究(B) 課題番号16H05216, 研究代表者:柴垣有吾, 研究分担者:福原 脇田 栗田; 若手研究 課題番号18K17970)。 -

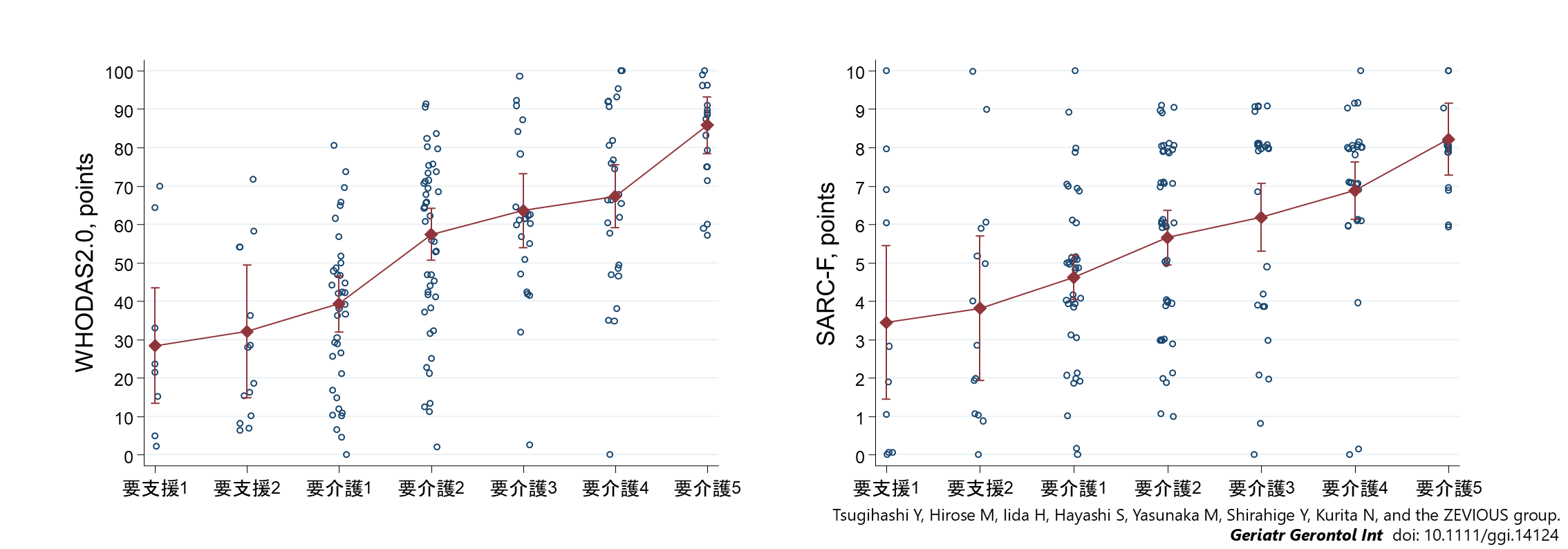

Tsugihashi Y, Hirose M, Iida H, Hayashi S, Yasunaka M, Shirahige Y, Kurita N, and the ZEVIOUS group.在宅医療患者における要介護度分類の妥当性を日常生活機能・サルコペニアの主観的な指標から検証する:ZEVIOUS研究Geriatrics & Gerontology International 2021; 21: 229-237. doi:10.1111/ggi.14124

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の要介護度と自己報告による生活機能・身体機能との関係性を横断的に分析しました。生活機能は国際生活機能分類(ICF)を反映するWHODAS2.0で、身体機能はサルコペニアのスクリーニングで用いられるSARC-Fで評価しました。要介護度が高くなるほど、自己報告に基づく生活機能や身体機能のレベルが低下することを示しました。

長崎在宅Dr.ネット・医療法人社団鉄祐会・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。 -

Kurita N#, Wakita T, Ishibashi Y, Fujimoto S, Yazawa M, Suzuki T, Koitabashi K, Yanagi M, Kawarazaki H, Green J, Fukuhara S, Shibagaki Y. (#corresponding author)慢性腎臓病患者における健康関連ホープと治療のアドヒアランスとの関係性:多施設横断研究BMC Nephrology 2020; 21: 453. doi:10.1186/s12882-020-02120-0

成人の慢性腎臓病(CKD)の病期(ステージ)と健康関連ホープ尺度(HR-Hope)との関係性、およびHR-Hopeとアドヒアランスの負担感・身体指標との関係性を横断的に分析しました。HR-Hopeスコアが高いほど、水分制限・食事制限の負担感が軽く、収縮期血圧が高くないことがわかりました。HR-Hopeスコアは、保存期ステージ5の参加者で最も低く、ステージ5DのHR-Hopeスコアはステージ4と同程度でした。

CKDの治療アドヒアランスは、健康に関連するホープをどの程度持っているかに依存しており、そのホープはCKDの病期によって異なる可能性があることを示しました。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号16H05216; 研究代表者:柴垣有吾; 研究分担者:福原 脇田 栗田)を受けて実施した研究です。のちに、腎代替療法についての選択肢を患者さんが理解するための対話法に関するトピックを掲載している米国NPOのウェブサイト記事の中で、本研究論文が引用されました[米国Home Dialysis Central:How to Talk to Patients About Home Dialysis: Four Steps for Professionals]。 -

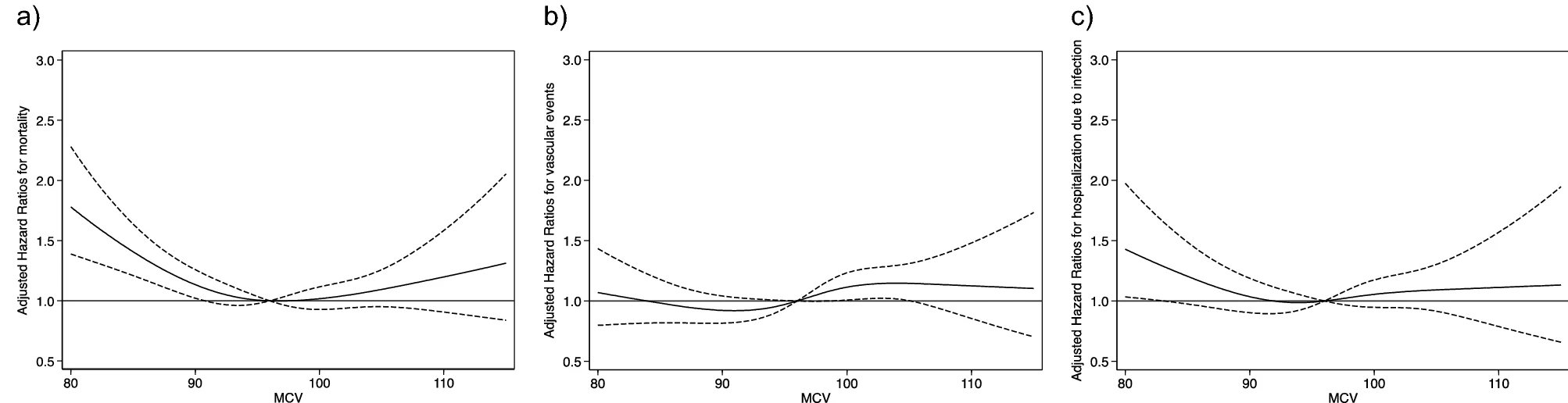

Honda H, Kimachi M, Kurita N, Joki N, Nangaku M.日本の血液透析患者では高いMCVの値よりも低いMCVの値が予後と関連する:J-DOPPS研究Scientific Reports 2020; 10: 15663. doi:10.1038/s41598-020-72765-2

MCV(平均赤血球容積)と予後などの臨床アウトカムとの関係性を検討した研究です。先行研究によると、国外のCKD患者ではMCVの値が高い方が生命予後が悪いとされていました。日本の血液透析患者では、MCVの値が低い方が、死亡および感染症入院の増加につながることが本研究より判明しました。日本の患者への診療のために、海外の観察研究の結果を頼りにするのは良いとは限らないことを示した事例と感じました。本田浩一教授(昭和大学)がクリニカル・クエスチョンを発案され、京都大学の来海先生が解析されました。主指導教員はご縁をいただき、研究計画および解析方針に対する助言と支援を重点にコミットさせていただきました。

-

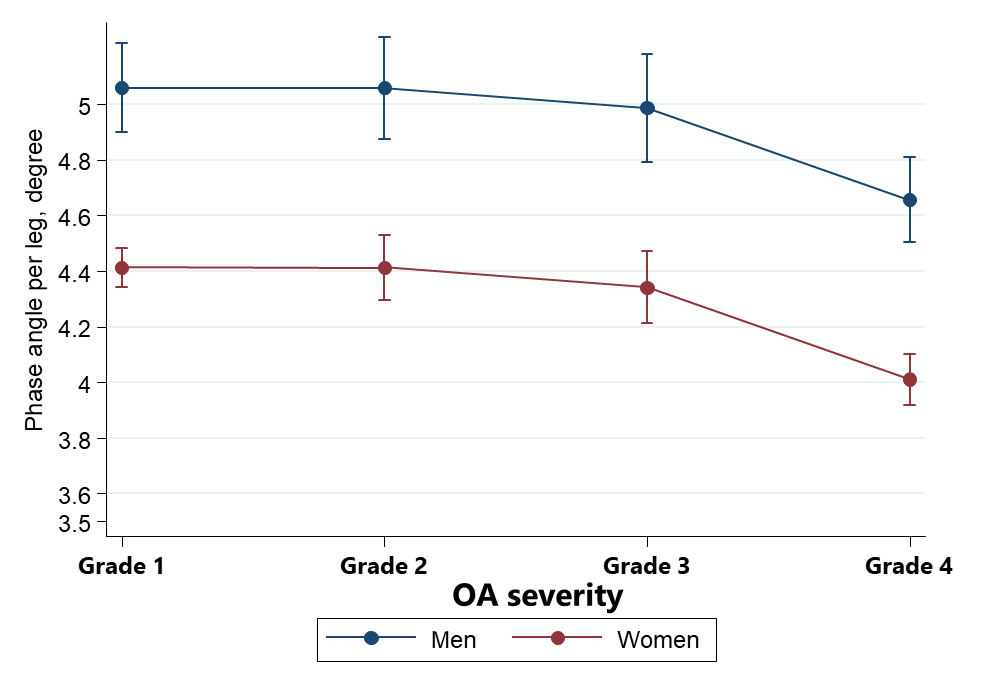

Wada O, Yamada M, Kamitani T, Mizuno K, Kurita N#. (#corresponding author)変形性股関節症における位相角(PhA)・重症度と大腿四頭筋筋力との関係性:SPSS-OK研究Clinical Rheumatology 2021; 40: 1539-1546. doi:10.1007/s10067-020-05419-3

-

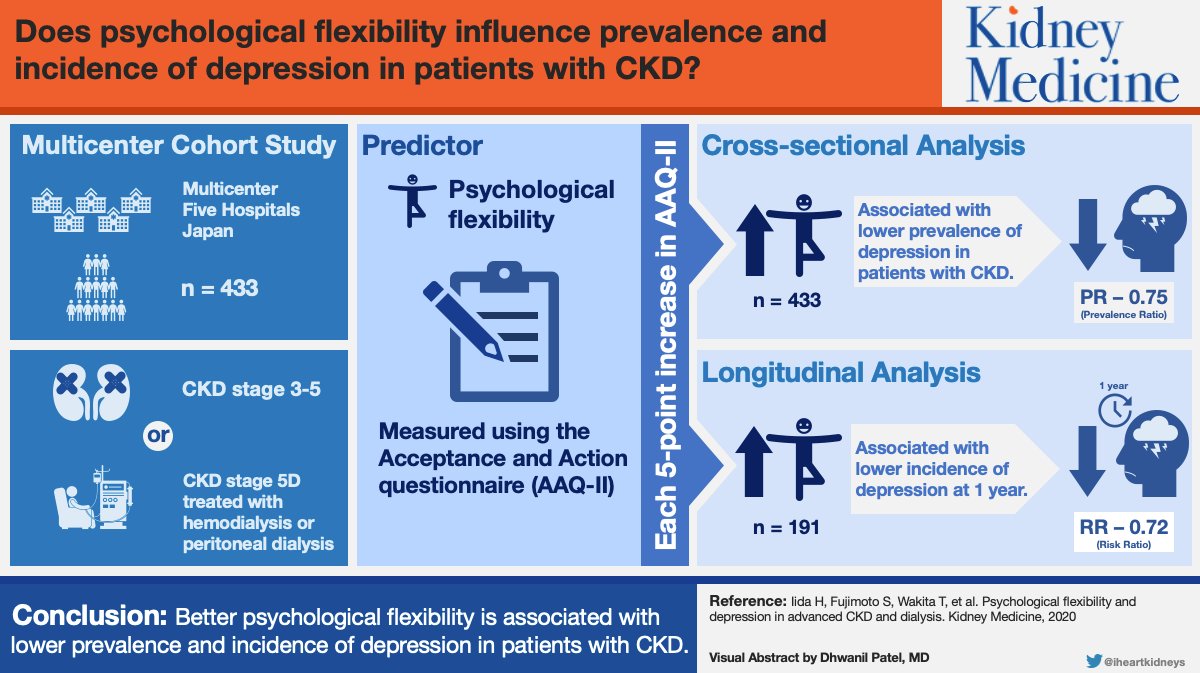

Iida H, Fujimoto S, Wakita T, Yanagi M, Suzuki T, Koitabashi K, Yazawa M, Kawarazaki H, Ishibashi Y, Shibagaki Y, Kurita N#. (#corresponding author)進行期の慢性腎臓病と透析における心理的柔軟性(アクセプタンス)とうつ発生の関係性Kidney Medicine 2020; 2: 684-691.e681. doi:10.1016/j.xkme.2020.07.004

マインドフルネス領域では、心理学的柔軟性(psychological flexibility)が注目を浴びています。心理学的柔軟性は、病と共に生きる患者が病気の体験をどのように受け入れるか-すなわち受容(acceptance)-を包含する概念といえます。他方で、うつは慢性腎臓病に多く、患者さんにとって重要な健康問題として認識されています。保存期慢性腎臓病と透析の患者において、心理学的柔軟性を測定するAAQ-II(Acceptance and Action Questionnaire-II)が良好であるほど-言い換えると、受容が良好であるほど-、うつの発生が少ないことが明らかにされました。慢性腎臓病患者のうつの予防や治療の手段として、心理学的柔軟性を高めるような行動療法(例えば、acceptance and commitment therapy)が有用である可能性を示唆しました。

-

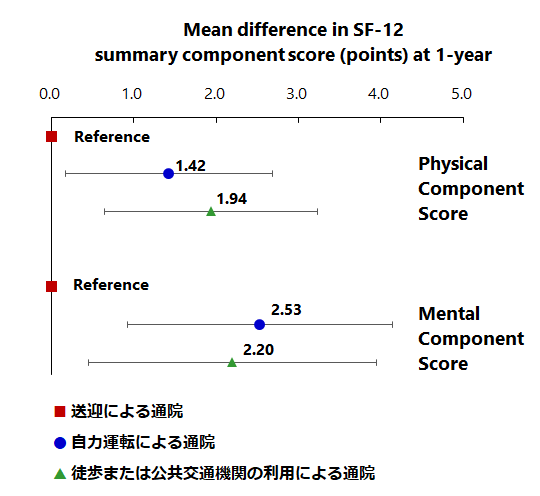

Yazawa M, Omae K, Shibagaki Y, Inaba M, Tsuruya K, Kurita N血液透析患者における透析施設までの交通手段と健康関連QOLとの関係性:J-DOPPS研究Clinical Kidney Journal 2020; 13: 640-646. doi:10.1093/ckj/sfz110

透析施設へ自力で通院できる血液透析患者では、他者による運転よりも、自分で運転する場合や、自転車や徒歩で通院する場合の方が、将来の健康関連QOLが良好である可能性が示されました(健康が日常生活機能に及ぼすインパクトや、主観的な健康感がより良いということです。身体的コンポーネントサマリースコア、精神的コンポーネントサマリースコアのいずれもです)。聖マリアンナ医科大学の谷澤先生がリサーチ・クエスチョンを発案され、臨床研究教育推進部の大前先生が解析されました。主指導教員はご縁をいただき、研究計画および解析方針に対する助言と、論文執筆の支援でコミットさせていただきました。その後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響もあってか、ジャーナルの総説記事にもとりあげられました [Editorial記事: Often forgotten, transport modality to dialysis may be life-saving (透析施設への移動手段は忘れられがちだが、命を救うかもしれない)]。小職の地域では遠方から通院する必要がある方が多いため、解釈はもちろん慎重でないといけないと思っております。

-

Omae K, Kurita N, Takeshima T, Naganuma T, Takahashi S, Yoshioka T, Onishi T, Ito F, Hamaguchi S, Fukuhara S, and The Sukagawa Study Group.地域在住の高齢者における転倒の予測因子としての過活動性膀胱の意義The Journal of Urology 2021; 205: 219-225. doi:10.1097/JU.0000000000001344

-

Wada O, Kurita N#, Kamitani T, Mizuno K. (#corresponding author)大腿四頭筋筋力との関係性を脂肪量と下肢筋肉量に分けて分析することの臨床的意義:SPSS-OK研究Clinical Rheumatology 2020; 39: 1655-1661. doi:10.1007/s10067-019-04879-6

変形性膝関節症およそ1800脚を分析した研究です。減量は変形性膝関節症のすべての症例に推奨されていますが、減量と大腿四頭筋筋力の関係を分析した研究が限られていました。BMIで25kg/m2までは大腿四頭筋筋力が高くなる一方で、25kg/m2を超える場合は大腿四頭筋筋力の違いは明らかではありませんでした。BMIの代わりに脂肪量でみると、脂肪量と大腿四頭筋筋力は逆U字の関係があり,痩せすぎでも太り過ぎでも筋力は低下することが示されました。減量をBMIで考えるよりも、脂肪量と筋肉量に分けて考える必要性を提唱しました。全文読めます[free-fulltext]。

-

Wada O, Kurita N#, Yamada M, Mizuno K. (#corresponding author)変形性膝関節症におけるX線重症度、位相角(PhA)、大腿四頭筋筋力の関係性:SPSS-OK研究Clinical Rheumatology 2020; 39: 3049-3056. doi:10.1007/s10067-020-05056-w

変形性膝関節症およそ2200脚を分析した研究です。バイオインピーダンス測定で得られる位相角(PhA)は、X線重症度が高いほど低い値となり、その傾向には性差がある可能性が示唆されました。また、位相角(PhA)が大きいほど、大腿四頭筋筋力が高くなることが示されました。大腿四頭筋筋力を評価するために、位相角に着目することも重要であることを示しました。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化を支援しました。筑波大学の山田実教授との共同研究でもあり、このご縁をいただいたことと、プロジェクトの支援をして頂いている皆様に感謝しております。全文読めます[free-fulltext]。

-

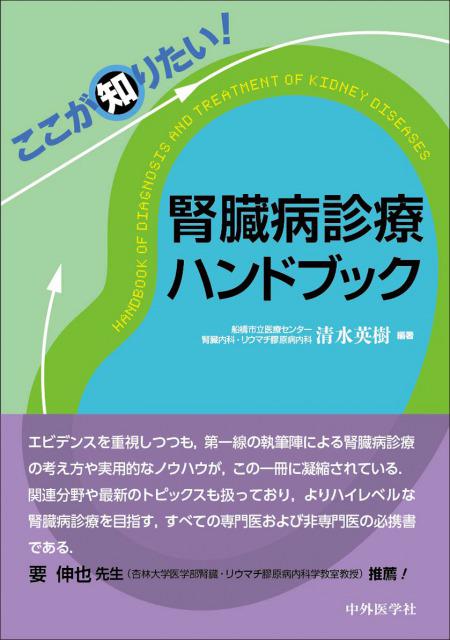

飯田英和, 栗田宜明第6章 腎臓病診療の将来に必要な視点 1.統計ここが知りたい!腎臓病診療ハンドブック 中外医学社 2020; 315-325.

腎臓臨床研究における効果の指標、観察研究の妥当性の評価などについて解説しています。

-

-

Hasegawa J, Kimachi M, Kurita N, Kanda E, Wakai S, Nitta K血液透析患者のフレイルの別に評価した、n-PCR(標準化蛋白異化率)と生命予後の関係性:J-DOPPS研究Journal of Renal Nutrition 2020; 30: 535-539. doi:10.1053/j.jrn.2019.12.005

n-PCR(標準化蛋白異化率)と生命予後の関係性に関してはこれまでたくさんの研究報告がありましたが、フレイルの別に評価した研究はほぼありませんでした。長谷川純平先生がクリニカル・クェスチョンを発案され、京都大学の来海先生が解析されました。主指導教員はご縁をいただき、研究計画および解析方針に対する助言と支援を重点にコミットさせていただきました。

-

-

Ito F, Tsutsumi Y, Shinohara K, Fukuhara S, Kurita N#. (#corresponding author)前面衝突事故の時には車の前面形状の違いが外傷重症度の違いに影響するPLoS ONE 2019; 14: e0223388. doi:10.1371/journal.pone.0223388

車はエンジンの位置の違いにより、「鼻のある」ボンネット型と、「鼻のない」キャブオーバー型のトラックおよびワゴンに分けられます。正面衝突事故で救急搬送された軽自動車の乗員943名を対象としたコホート研究により、四肢骨盤が重症化する可能性は、ボンネット型と比較して、トラックの場合に調整オッズ比で2.2倍、ワゴンの場合に3.4倍高くなることが明らかとなりました。また、頭部頸部が重症化する可能性は、ボンネット型と比較して、トラックの場合に調整オッズ比で2.0倍高くなることもわかりました。大学院生の伊藤 文人先生と一緒に主指導教員が研究を着想し、解析論文化を指導しました。福島県にも還元しうる知見を得ました。太田西ノ内病院の篠原一彰先生、救急医で交通外傷に詳しい堤悠介先生、福原先生のお蔭でもありますため、筆頭著者・主指導教員ともにこの機会を頂いたことに大変感謝しております

-

Fukuhara S*, Kurita N*#, Wakita T, Green J, Shibagaki Y. (*co-first authors; #corresponding author)健康関連ホープ(HR-Hope)を測定する尺度:開発と計量心理学的検証Annals of Clinical Epidemiology 2019; 1: 102-119. doi:10.37737/ace.1.3_102

私たちは、健康に関わる「ホープ」(希望)という概念を測定することを目的に、18項目からなる「健康関連ホープ尺度(HR-Hope)」を開発し、計量心理学的に検証しました。この尺度は、「健康と病/Health & illness」、「役割と社会的なつながり/Role & social connectedness」、「生きがい/Something to live for」という3つの領域から構成されています。私たちの研究では、この尺度が高い信頼性係数を示し、一般的に使われている希望尺度よりも優れた基準関連妥当性があることがわかりました。これにより、治療が困難な疾患を抱える患者さんや超高齢者を対象にした研究において、有用なアウトカム指標として活用されることが期待されます。さらに、この尺度は、健康行動を決定する上での心理的な要因の1つとしても活用されることが期待されます。科学研究費補助金を受けて、この研究を実施しました(基盤研究(B) 課題番号16H05216; 研究代表者:柴垣有吾; 研究分担者:福原 脇田 栗田)。全文読めます[free-fulltext]。

-

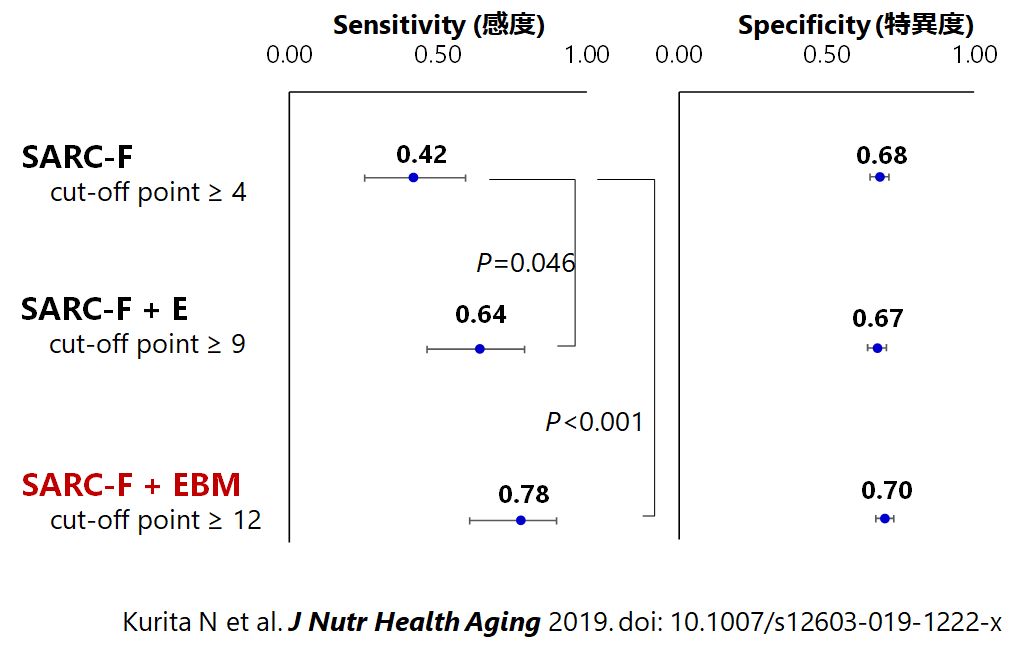

Kurita N#, Wakita T, Kamitani T, Wada O, Mizuno K. (#corresponding author)運動器疾患でのサルコペニア拾い上げを目的としたSARC-F質問票の診断精度の検証と、SARC-F+EBM診断法の開発The Journal of Nutrition, Health & Aging 2019; 23: 732-738. doi:10.1007/s12603-019-1222-x

サルコペニアのスクリーニングで用いられるSARC-F質問票の診断精度を、運動器疾患およそ960人で検証しました。さらに、"EBM"(EldelyとBMI)の追加による診断精度の改善を調べました。感度・特異度は、SARC-F単独では不良でしたが、SARC-F+EBMでは約80%・70%でした。SARC-F単独に比べて、SARC-F+EBMの感度やAUCが優れました。この簡便な"SARC-F+EBM"がスクリーニングに応用できる可能性を示しました。科学研究費補助金の助成を受けて実施した研究です。[free-fulltext (全文読めます)][※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。加齢や疾患で筋肉量減少 サルコペニアの新診断方法考案. 福島民報. 2019年8月1日 日刊29ページ. また、福島民友に掲載されました。筋力低下に新診断選別法 福島医大 栗田特任教授チーム. 福島民友. 2019年8月11日 日刊4ページ.]

-

栗田宜明福島リポート(第30回) 東日本大震災・原発事故の臨床疫学 数字の一人歩きにご注意!日本医事新報 (株)日本医事新報社 2019; 54-59.

東日本大震災・原発事故の前後で病気が増えた、うつが増えた、…などといった研究が数多く出版されています。しかし、その増加は本当に原発事故のせいなのか?大震災のせいなのか?デザイン面で考える必要があります。この原稿では、分割時系列解析(interrupted time series analysis)を用いた臨床研究の読み方について解説しています。

-

Kurita N#, Kamitani T, Wada O, Shintani A, Mizuno K. (#corresponding author)変形性関節症において、痛みや炎症を伴う状況での筋肉バイオマーカーとサルコペニアの関係性をひも解く:SPSS-OK研究Journal of Clinical Rheumatology 2021; 27: 56-63. doi:10.1097/RHU.0000000000001156

変形性関節症およそ1400症例を対象にした研究です。クレアチンキナーゼ(CK)の値が低いほど、サルコペニア(筋肉量が減り、筋力が落ちることによる症候群)であることが分かりました。変形性関節症に伴いやすい炎症や痛みは、サルコペニアと関連がありませんでした。アウトカムのサルコペニア基準がアジア版でも、ヨーロッパ版でも、結果は同じでした。今後は、CKなどを含めた臨床情報の組み合わせで診断が可能であるか検討する予定です。

-

Omae K, Yamamoto Y, Kurita N, Takeshima T, Naganuma T, Takahashi S, Ohnishi T, Ito F, Yoshioka T, Fukuhara S, and The Sukagawa Study Group健康な地域在住超高齢者における歩行速度と過活動膀胱:須賀川研究Neurourology and Urodynamics 2019; 38: 2324-2332. doi:10.1002/nau.24148

-

Niihata K*, Nishiwaki H*, Kurita N#, Okada H, Maruyama S, Narita I, Shibagaki Y, Nakaya I.(*Equally contributed; #corresponding author)診療方針のばらつきと、ネフローゼ症候群診療ガイドラインからの乖離:腎臓専門医の調査研究Clinical and Experimental Nephrology 2019; 23: 1288-1297. doi:10.1007/s10157-019-01772-z[ 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績 ]

ネフローゼ症候群GLワーキンググループで行った調査研究で、主指導教員は柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁で参画させていただきました。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などのネフローゼ症候群に関する診療のばらつきの実態を調べました。また、診療のばらつきを決定する、腎臓専門医の特性、施設の特性などを調べました。本研究では、専門医が担当する症例数が多い場合、ステロイドの投与期間が長いことがわかりました。また、経験年数が長い場合、あるいは大学附属病院の場合、高齢者へのステロイドの減量投与が行われやすいことがわかりました。専門医の回答割合が低かったため、今後はより代表性のあるサンプリングで検証することが望まれます。中屋来哉先生(岩手県立中央病院)を中心に、博士研究員の新畑覚也先生・西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)で調査票を作成されました。主指導教員は、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援でコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。[free-fulltext (全文読めます)]

-

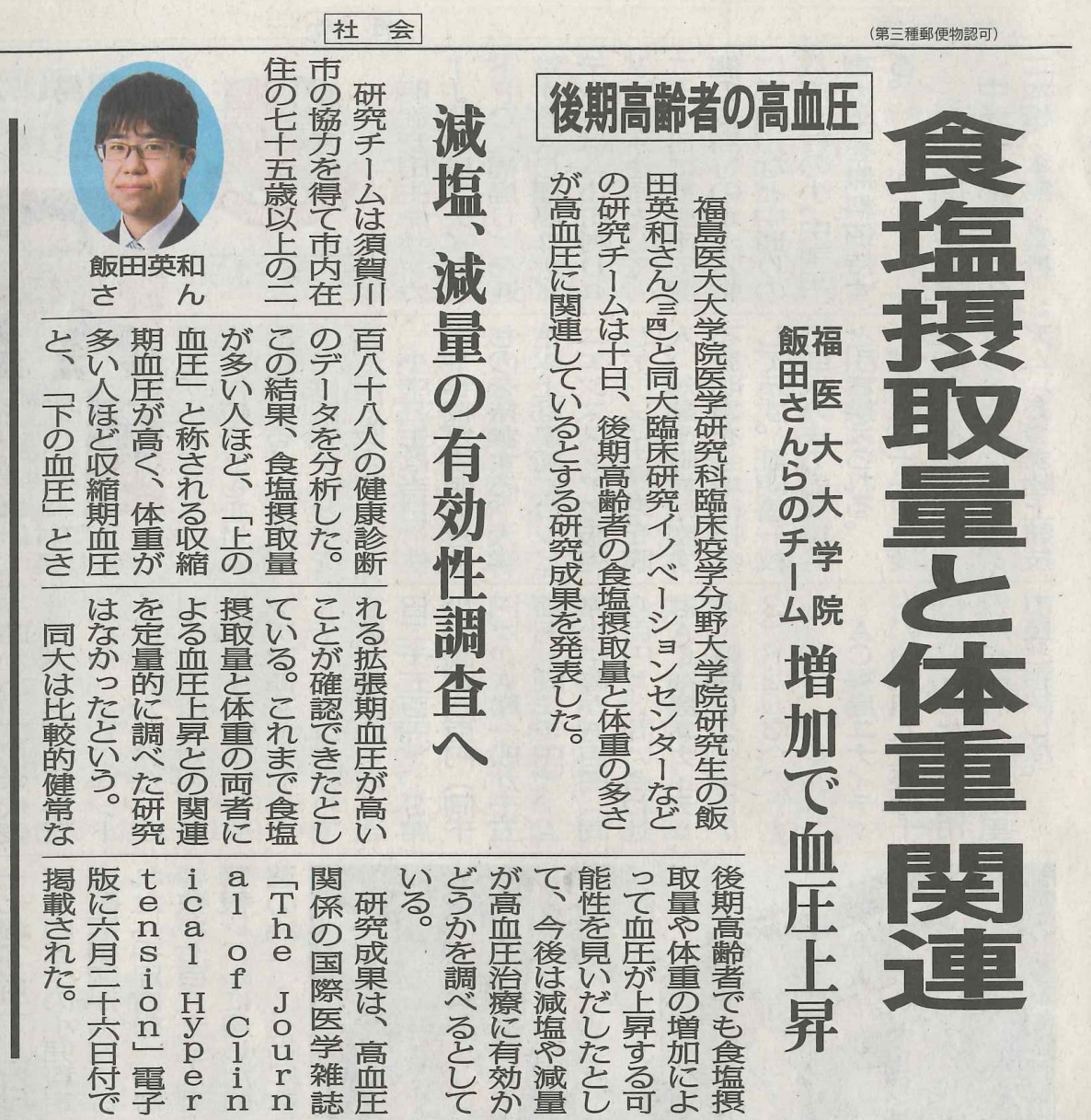

Iida H*, Kurita N*#, Takahashi S, Sasaki S, Nishiwaki H, Omae K, Yajima N, Fukuma S, Hasegawa T, Fukuhara S. The Sukagawa Study Group (*equally contributed; #corresponding author)超高齢者の塩分摂取量・体重過多が高い血圧と関係する:須賀川研究The Journal of Clinical Hypertension 2019; 21: 942-949. doi:10.1111/jch.13593

須賀川市の後期高齢者288名(平均年齢80歳)を対象に、一日食塩摂取量(田中式で推定)、体重と血圧上昇との関連を横断的に調査しました。一日食塩摂取量の平均は9.1g/日でした。食塩摂取量と体重の1標準偏差あたりの増加が、収縮期血圧4.1mmHg および5.3mmHg の上昇と関連しました。体重の1標準偏差あたりの増加が、拡張期血圧2.7mmHg の上昇と関連しました。生活習慣の変容により後期高齢者の血圧を管理できる可能性を示しました。大学院研究生の飯田 英和先生が着想し、主指導教員が解析論文化を指導しました。臨床研究イノベーションセンターのOB・現スタッフの努力の賜物で行うことができた研究です。須賀川市にも還元しうる知見を得ました。皆様のお蔭でありますため、筆頭著者・主指導教員ともにこの機会を頂いたことに大変感謝しております。[※研究成果が、7月11日の 福島民報 日刊に掲載されました。後期高齢者の高血圧 食塩摂取量と体重 関連. 福島民報. 2019年7月11日 日刊25ページ.]

-

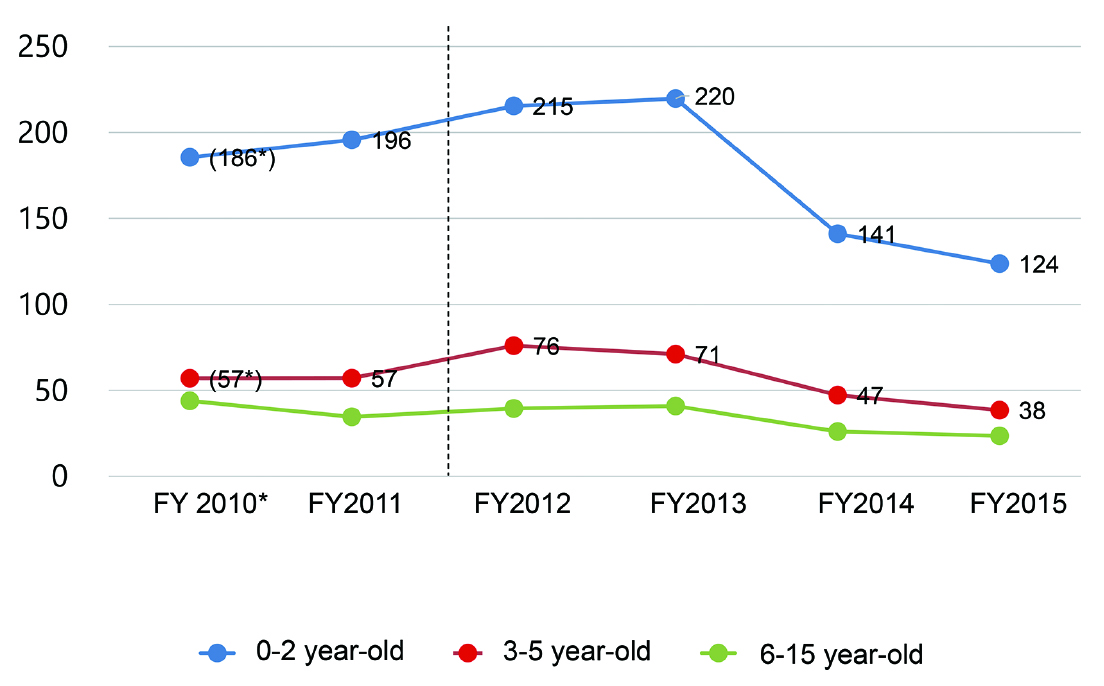

Kurita N# (#corresponding author)東日本大震災・福島第一原子力発電所事故と福島市の出生率の関係性:分割時系列解析JAMA Network Open 2019; 2: e187455. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.7455[ 原発事故から2年間の福島市の出生率は低下 3年目以後は震災前からの長期的な少子化トレンドに ]

この研究では、大震災と原発災害が福島市における出生率にどのような影響を与えたのかを調べました。自由に閲覧できる行政の月別データを、臨床疫学的な方法で分析しました。震災後2年の間は、出生率が10%低下したと推定しました。しかし、その後の2017年までの出生率の傾向は、震災前と同じくらいに回復していました(分割時系列解析の結果から分かるように、震災が起こる前と後では、出生率の傾向に大きな変化がなかったのです)。この回復は、福島市の復興の努力が反映されたものであると考えられました。このようなデータサイエンス研究こそが、私たちにとって、災害から立ち上がり、再び希望を持って未来を歩んでいく力を与えてくれると思いませんか?全文読めます[free-fulltext]。また、日経メディカル・福島民報・福島民友で紹介されました。[原発事故から2年間の福島市の出生率は低下 3年目以後は震災前からの長期的な少子化トレンドに]

福島市の出生率低下 震災前と同じ水準に. 福島民友新聞. 2019年3月7日 2ページ

-

-

Japanese Society of Nephrology.(Collaborators: Kurita N)Clinical and Experimental Nephrology 2019; 23: 1-15. doi:10.1007/s10157-018-1648-1

-

Kamitani T, Yamamoto Y, Kurita N, Yamazaki S, Fukuma S, Otani K, Sekiguchi M, Onishi Y, Takegami M, Ono R, Konno S, Kikuchi S, Fukuhara SJournal of Aging and Health 2019; 31: 67-84. doi:10.1177/0898264317721825

-

Wada O, Kurita N#, Kamitani T, Nakano N, Mizuno K. (#corresponding author)Clinical Rheumatology 2019; 38: 719-725. doi:10.1007/s10067-018-4337-2[ 紹介記事(研究支援) ]

-

Kurita N#, Akizawa T, Fukuhara S. (#corresponding author)自己報告のエネルギーとして測定した活力と血液透析患者の関連因子、および臨床アウトカム:J-DOPPS研究American Journal of Kidney Diseases 2019; 73: 486-495. doi:10.1053/j.ajkd.2018.10.001[ 紹介記事(福島医大HP) ]

バイタリティー(活力)を測るSF-12質問票の単一項目「過去4週間のうちどのぐらい活力(エネルギー)にあふれていましたか」への回答と、臨床アウトカム(健康に関しての結果)の関係性を、血液透析患者の大規模なコホート(J-DOPPS)で分析しました。頻脈・ベンゾジアゼピン等の使用が低い活力と関係し、高いBMI・アルブミン・透析量が高い活力と関係しました。バイタリティーへの回答が良好なほど、バイタルサイン等と独立に、生命予後が良好で、反復のある血管イベント入院・死亡が少ないことがわかりました。単一項目のバイタリティー(活力)を、”QOLのバイタルサイン”として、診療現場でバイタルサインのように測定する意義を示しました。

-

Iida H, Kurita N#, Fujimoto S, Kamijo Y, Ishibashi Y, Fukuma S, Fukuhara S. (#corresponding author)International Urology and Nephrology 2018; 50: 763-769. doi:10.1007/s11255-018-1789-x

自己管理手帳の記載割合と腹膜透析関連感染症の発生との関連性を調べた臨床研究論文です。現場の疑問を温めていた飯田英和先生と、弊分野・臨床研究イノベーションセンターの共同作業で発信できた成果です。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化の指導に参画しました。

-

-

Iyoda T, Kurita N#, Takada A, Watanabe H, Ando M. (#corresponding author)The American journal of case reports 2018; 19: 360-364. doi:10.12659/AJCR.908570

ニボルマブ投与後に生じる腸炎の治療に関しての症例報告です。大学院研究生として在籍している伊與田友和氏が、御自身の医療現場での経験を題材に報告を行いました。伊與田氏は当時、坪井病院の薬剤師として活躍していました。弊分野の教員が論文の書き方を指導いたしました。今ではNature Reviews Clinical Oncologyにも引用されています。

-

-

Haga N, Kurita N, Yanagida T, Ogawa S, Yabe M, Akaihata H, Hata J, Sato Y, Ishibashi K, Hasegawa O, Kojima Yロボット支援下前立腺摘出術における、有棘性縫合糸による縫合が組織ダメージと下部尿路症状の縦断変化へ与える影響Surgical Endoscopy 2018; 32: 145-153. doi:10.1007/s00464-017-5649-z[ 紹介記事(研究支援) ]

前立腺がんの手術治療時に使われる縫合糸の違いで、手術後の尿道・尿道周囲の傷害の程度や、排尿の機能・QOLに一時的な違いが生じることを示しました。当時、泌尿器科学講座におられた羽賀先生がリサーチ・クエスチョンを考案され、弊分野の教員が、研究計画・解析論文化で参画させていただきました。この論文が発信されてから2年後の2020年度、羽賀先生は福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座の主任教授にご就任されました [詳しくはこちら]。

-

Kurita N, Hayashino Y, Yamazaki S, Akizawa T, Akiba T, Saito A, Fukuhara S透析間体重増加と生命予後の関係性を、血清アルブミンとのインターアクションで再考する:J-DOPPS研究Journal of Renal Nutrition 2017; 27: 421-429. doi:10.1053/j.jrn.2017.05.003

血液透析患者の透析間体重増加の上限値が診療ガイドラインに記されています。しかし、上限値の根拠とする既存の研究結果には栄養状態や治療条件が絡み合うため、不一致がありました。本邦で週3回の血液透析を受ける8,661名の患者が対象の本研究では、血清アルブミンが3.8 g/dL以上(国際腎臓栄養代謝学会のカットオフを採用)の場合のみ、過剰な透析間体重増加(7%以上)が予後不良でした。他方、血清アルブミンが3.8 g/dL未満の場合、透析間体重増加が少ない場合(2%未満)と中等度の場合(4%-5%)が、それぞれ予後不良・予後良好である可能性を示しました。この研究は、アメリカ腎臓財団が管理栄養士(Registered Dietitian)に提供する継続的専門教育(CPE)の題材に採用されました。また、韓国腎臓学会の「至適血液透析の診療ガイドライン2021」で引用された日本の臨床データからの6編の論文のうちの1編として貢献しました[論文]。研究が海をわたって、現場の腎臓栄養管理を考えるための贈り物になったかもしれない、と思います。

-

Miyamoto M, Kurita N, Suemitsu K, Murakami M透析導入前の慢性腎臓病ステージ5における、内シャントと生命予後のアウトカムAmerican Journal of Nephrology 2017; 45: 356-364. doi:10.1159/000466707[ Editorial記事 ]

保存期腎不全(CKD)で内シャント(AVF)を作製するタイミングについては、欧米のガイドラインでは早期(CKDステージ4)を推奨しています。しかし、早期の作製をする場合、透析を導入する前にAVFが閉塞したり、お亡くなりになる割合が高い実態が報告されていました。本邦のガイドラインでは、AVFを作製するタイミングについて、CKDステージ5の段階を推奨していることに本研究では着目しました。その結果、CKDステージ5でAVFを作成した後に、透析を始める前にAVFが機能しなくなったり・お亡くなりになる割合は低いことを明らかにしました(1年で約5%)。本邦独自のステージでの作製する診療実態を記述した研究です。教員が計画立案・解析・論文化に参画しました。研究は総説記事に取り上げられました[Editorial記事: When Is the Right Time for Arteriovenous Fistula Placement in Patients with End-Stage Renal Disease? (末期腎不全患者の内シャント造設の適時はいつなのか?)]。また、UpToDateに引用され、「腎不全患者の血管アクセスが必要と思われる時期、とくに推算GFRで5-15ml/min/m2のころに、血管アクセス外科医に患者さんを紹介すべき」というUpToDateの著者によるオピニオンの礎となりました。 [Arteriovenous fistula creation for hemodialysis and its complications]。また、韓国腎臓学会の「至適血液透析の診療ガイドライン2021」で引用された日本の臨床データからの6編の論文のうちの1編として貢献しました[論文]。

-

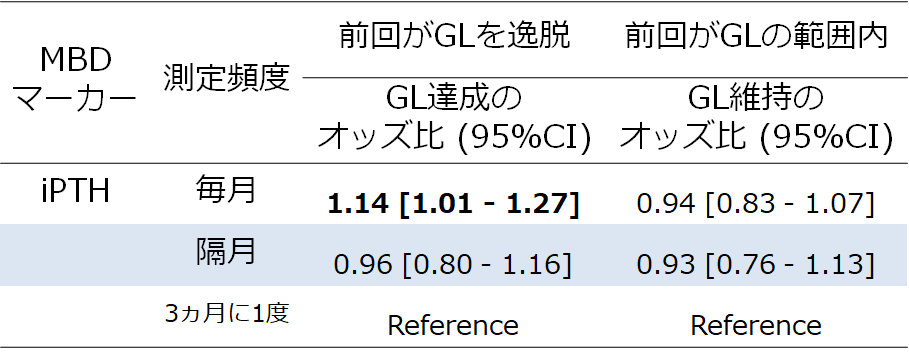

Yokoyama K*, Kurita N*, Fukuma S, Akizawa T, Fukagawa M, Onishi Y, Kurokawa K, Fukuhara S. (*co-first authors)二次性副甲状腺機能亢進症を伴う血液透析患者における、ミネラル代謝の測定頻度:ガイドライン達成および治療の調節との関係性Nephrology Dialysis Transplantation 2017; 32: 534–541. doi:10.1093/ndt/gfw020[ 海外学会の公表記事 ]

血液透析患者の血清カルシウム(Ca),リン(P),副甲状腺ホルモン(PTH)を測定する頻度の目安は、国内外の診療ガイドラインに記されています。しかし、測定頻度の根拠がありませんでした。二次性副甲状腺機能亢進症の血液透析患者3276名が対象の本コホート研究では、日本透析医学会のガイドラインの目標域を超えている場合、血清Caの毎週測定が毎月測定よりも目標域に達しやすく、PTHの毎月測定が3ヵ月毎の測定よりもガイドラインの目標域に達しやすかったことが明らかとなりました。ガイドラインの目標域内にある場合、より頻回な測定によって血清Ca, P, PTHの目標域が維持される可能性は、明らかになりませんでした。教員がリサーチ・クエスチョンの立案・解析・論文化にコミットしました。

-

Kurita N#, Murakami M, Shimizu S, Kumasawa J, Azuma T, Kataoka Y, Yamamoto S, Fukuma S, Yamamoto Y, Fukuhara S (#corresponding author)大学院での学術研究に関する市中病院で勤務する若手医師の選好BMC Research Notes 2016; 9: 227. doi:10.1186/s13104-016-2036-0

大学院教育に関する研究論文です。初期臨床研修の修了後に市中病院で勤務する若手医師を対象に、大学院進学を希望する程度とその関係因子や、志望しない理由などについての実態を調べた研究です。志望しない理由で多かったのは、①活動に興味がない、②自分の給与・労働条件に満足している、③専門医取得に必要な臨床経験がまだ十分でない、④魅力的でないポジションを押し付けられるのは嫌だ、などであり、⑤将来のキャリアパスについて不安があるという回答もありました。

-

-

-

Weimin Y, Haga N, Yanagida T, Kurita N, Akihata H, Kojima Y.Urology Journal 2016; 13: 2519-2526. doi:10.22037/uj.v13i1.3041

-

-

Kurita N, Fujii A, Kotera N, Tanaka M, Tanaka S, Miyairi T, Sugimoto T, Mori M, Fukuhara S, Mise NBlood Purification 2015; 40: 146-154. doi:10.1159/000381938

-

Doi T*, Yamamoto S*, Morinaga T*, Sada K*, Kurita N*, Onishi Y. (*Equally contributed)透析前腎臓診療を受けていた慢性腎臓病ステージ5の、血液透析を導入してから1年以内の生存を予測するスコアPLoS One 2015; 10: e0129180. doi:10.1371/journal.pone.0129180[ 紹介記事(日本語) ]

血液透析患者の生命予後は以前に比べて改善している一方で、血液透析導入後に早期にお亡くなりになる患者さんも残念ながらいらっしゃいます。そのような患者を予測することは、透析導入の意思決定を医師・患者間で行う際に有用な情報となる可能性があります。本研究では、保存期腎不全診療を受けていた患者において、血液透析導入1年後の死亡リスクを予測するスコアを開発しました。予測に使う因子は、血液透析導入時の診療情報から入手可能なものです。さらに、予測スコアの内的妥当性も検証しました。今後、外部妥当性の検証が必要です。ご縁を頂き、広島大学・新潟大学・名古屋大学・岡山大学の腎臓・透析医の先生方とともにご一緒することができた研究です。他大学の先生がリサーチ・クエスチョンを考案され、教員が研究計画の立案、解析、論文化にコミットしました。

-

-

Ichikawa M, Takeuchi I, Konishi T, Kurita N.Blood Purification 2014; 38: 106-107. doi:10.1159/000366552

-

-

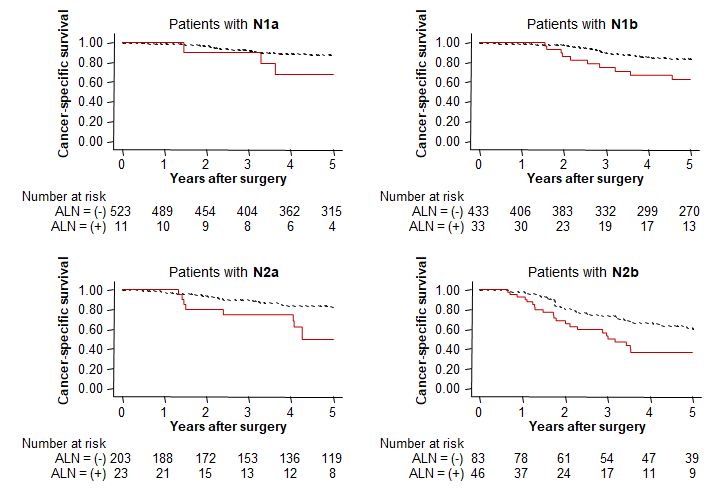

Kawada H*, Kurita N*, Nakamura F, Kawamura J, Hasegawa S, Kotake K, Sugihara K, Fukuhara S, Sakai Y. (*Equally contributed)British Journal of Surgery 2014; 101: 1143-1152. doi:10.1002/bjs.9548

大腸がんのステージ(病期)分類に用いられるTNM分類には、かつて主要血管根部のリンパ節転移の有無が含まれていました。TNM分類7版には、主要血管根部のリンパ節転移が含まれず、その代わりに転移リンパ節の個数でリンパ節分類が決まっていました。本研究は、根治的リンパ節廓清をうけたステージIIIの大腸癌がんの多施設コホートを用い、主要血管根部のリンパ節転移がTNM分類7版と独立に、生命予後に関連することを示した。また、TNM分類7版に主要血管根部のリンパ節転移を加えると、生命予後の予測が改善することを示した。筆頭著者の川田先生(当時、京都大学)がリサーチ・クエスチョンを考案され、教員が解析・論文化でコミットしました。

-

-

Kurita N, Uchihara H.American Journal of Kidney Diseases 2014; 63: 861-862. doi:10.1053/j.ajkd.2014.01.424

-

-

-

Kurita N, Yamazaki S, Fukumori N, Otoshi K, Otani K, Sekiguchi M, Onishi Y, Takegami M, Ono R, Horie S, Konno S, Kikuchi S, Fukuhara S地域在住の成人では、過活動膀胱の症状の程度は転倒に関連する:LOHAS研究BMJ open 2013; 3: e002413. doi:10.1136/bmjopen-2012-002413[ 海外学会誌紹介記事 ]

過活動性膀胱(かかつどうぼうこう)と転倒の関係性を分析した横断研究です。過活動膀胱は、尿意切迫感(突然にトイレに行きたくなって我慢ができない状況)を中心に、頻尿・夜間頻尿・失禁を伴うものです。過活動性膀胱の症状が重症であるほど、転倒との関連が強くなることを明らかにしました。福島県只見町・南会津町の地域住民(40歳以上、平均68歳)が対象となっています。平成20年より実施されているLOHAS研究からの成果で、京都大学医療疫学分野の福原教授、本学整形外科学講座の菊地先生・紺野教授、順天堂大学泌尿器科学講座の堀江教授のご縁で研究をさせていただくことができました。米国泌尿器科学会の医学誌で紹介されました。[海外学会誌紹介記事]

-

Kurita N, Kotera N, Ishimoto Y, Tanaka M, Tanaka S, Toda N, Fujii A, Kobayashi K, Sugimoto T, Mise NCrohn病に合併した血管沈着優位の二次性アミロイド腎症Clinical Nephrology 2013; 79: 229-232. doi:10.5414/CN107151[ UpToDateに引用されました ]

UpToDateに引用されました [overview of amyloidosis]。また、ジャーナルの表紙に採用されました。

-

Kinjo Y, Kurita N, Nakamura F, Okabe H, Tanaka E, Kataoka Y, Itami A, Sakai Y, Fukuhara S胸腔鏡・腹腔鏡併用下の食道摘出術の有効性:食道がんにおける術後合併症と中期的な腫瘍学的アウトカムの比較Surgical Endoscopy 2012; 26: 381-390. doi:10.1007/s00464-011-1883-y

-

Kurita N, Tanaka M, Tanaka S, Fujii A, Sugimoto T, Yamaguchi Y, Mise NKidney International 2011; 80: 1378. doi:10.1038/ki.2011.342[ 腎生検からここまで解る 臨床病態50症例 ]

単行本に引用されました。[腎生検からここまで解る 臨床病態50症例]