博士研究員

富永 亮司

Ryoji Tominaga, MD, PhD

[English version]

1980年生まれ。福島県出身。2006年福島県立医科大学卒。2014年4月京都大学大学院 社会健康医学系専攻 医療疫学分野 特別研究学生、臨床研究者養成コース受講生。2015年ハーバード公衆衛生大学院Principles and Practice of Clinical Research修了。2016年3月福島県立医科大学 大学院医学研究科 博士課程修了(運動機能再建学分野)。

【所属学会・資格】

日本整形外科学会(整形外科専門医)

日本臨床疫学会(認定専門家)

【研修歴・臨床歴】

2006年 財団法人星総合病院 初期臨床研修

2008年 福島県立医科大学整形外科学講座

2018年 福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座

【主な臨床研究】

-

Kawabata S, Kurita N, Nikaido T, Tominaga R, Endo Y, Fujita N, Konno Si, Ohtori S, and Clinical Research Committee of the Japanese Society of Lumbar Spine Disorders.

Spine (Phila Pa 1976)

2025;

doi:10.1097/BRS.0000000000005576

(in press)

うつ/depression腰痛/low back pain2025年住民の健康/population health健康関連QOL/HRQOL整形外科学/orthopedics

2023年に「日本腰痛学会」では、20〜90歳の全国の一般住民を対象に、訪問調査による大規模な「腰痛の疫学」調査を実施しました(調査報告書はこちら)。本研究では、この調査データを用いて、腰痛と睡眠障害の関係を分析しました。

その結果、慢性腰痛のある人では、睡眠障害を抱えている割合が高いことがわかりました。さらに、睡眠障害の増加は「痛みそのもの」よりも、腰痛によって日常生活がどの程度制限されるか(機能障害の程度)によって説明される可能性が示されました。つまり、痛みによる生活上の困難さが、睡眠の質により強く影響していると考えられます。

本研究は、藤田医科大学 整形外科学講座の先生方が主導されたもので、本学整形外科学講座からは二階堂先生、遠藤先生、そして弊分野から博士研究員の富永先生が参画しました。また、主指導教員は特に研究デザインおよび統計解析プランへコミットメントしました。

-

-

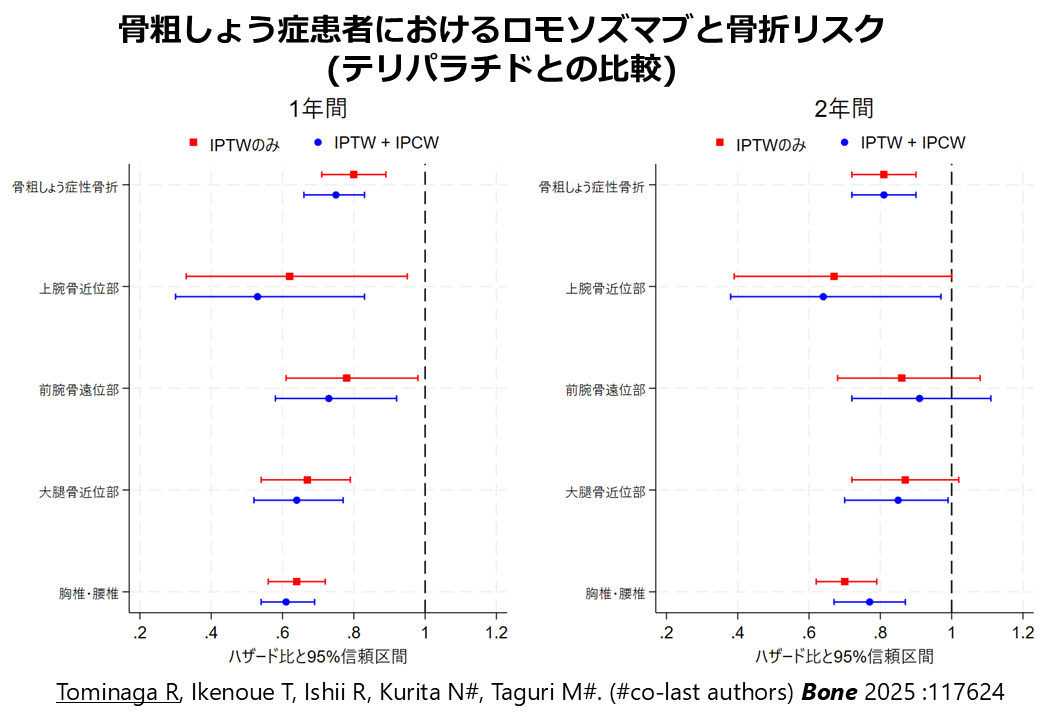

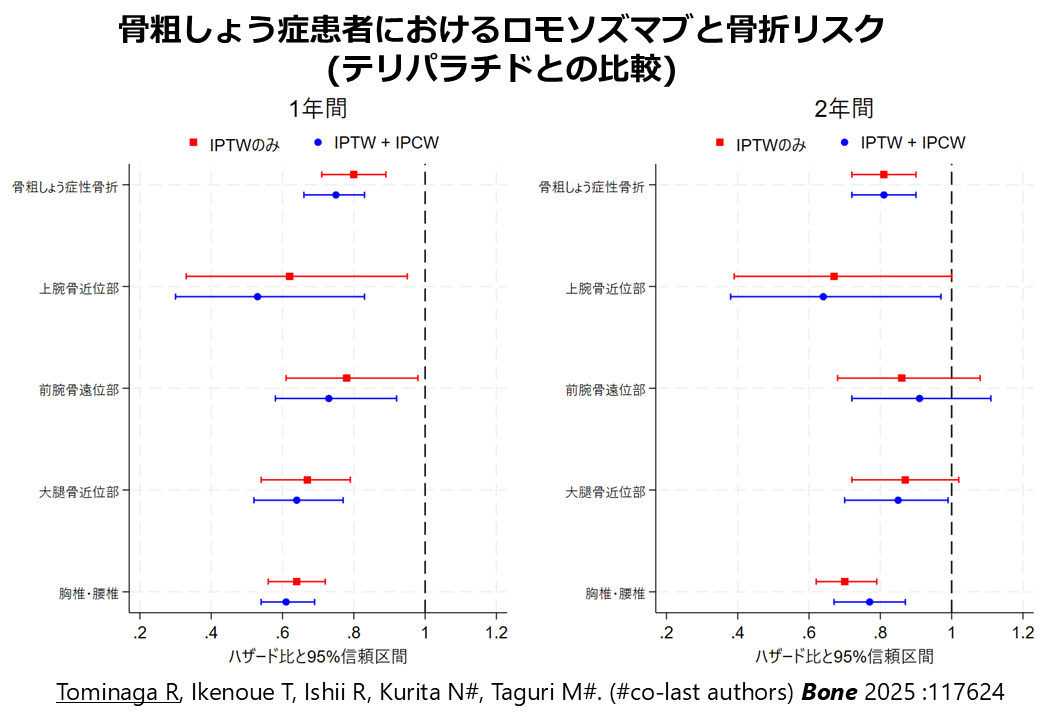

Tominaga R*, Ikenoue T*, Ishii R, Kurita N#, Taguri M#. (*co-first authors; #co-last authors)

Bone

2025;

200:

117624.

doi:10.1016/j.bone.2025.117624

転倒・骨折/fall & fracture骨粗鬆症/osteoporosis2025年内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism整形外科学/orthopedics治療の有効性/effectiveness

本報告は、以前我々が発表した研究論文――骨粗鬆症患者において、骨粗鬆症治療薬であるロモソズマブとテリパラチドが骨粗しょう症性骨折(上腕骨近位部骨折、前腕遠位部骨折、大腿骨近位部骨折、胸椎および腰椎の椎体骨折)の発生に及ぼす影響を比較した研究――に対する読者からの投書を受けて実施した、追加解析の結果をまとめたものです。再検討の結果、以下の知見が得られました。

-

処方薬の中断や切り替えに伴って生じる可能性のあるバイアスを取り除くための統計処理を行っても、テリパラチドと比較してロモソズマブで骨折発生が少ない傾向は変わりませんでした。

-

処方薬開始後90日以内に発生した胸椎・腰椎骨折を評価項目とした解析でも、ロモソズマブ群で骨折発生が少ない傾向が認められました。

-

さらに、処方薬開始後90日以降の胸椎・腰椎骨折を評価した場合でも同様の傾向が確認され、この傾向は主要評価項目であった「骨粗しょう症性骨折」においても一貫していました。

滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの池之上辰義先生と東京医科大学 医療データサイエンス分野の田栗正隆先生らとの共同成果(チームプロダクト)です。レスポンスレターの主筆は富永亮司先生が務め、主指導教員は研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットしました。[10月24日頃までは論文がフリーで閲覧できます:こちらをクリック]

-

Kawabata S, Kurita N, Nikaido T, Tominaga R, Endo Y, Fujita N, Konno Si, Ohtori S, and Clinical Research Committee of the Japanese Society of Lumbar Spine Disorders.

PLOS ONE

2025;

20:

e0328684.

doi:10.1371/journal.pone.0328684

腰痛/low back pain2025年住民の健康/population health内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism循環器病学/cardiology整形外科学/orthopedics

2023年に、日本腰痛学会が全国の20〜90歳の成人を対象に、訪問調査による大規模な腰痛の疫学を実施しました(調査報告書はこちら)。本研究ではその調査データをもとに、「生活習慣と腰痛との関係」について分析しました。その結果、現在腰痛のある人は、体重(BMI)が高いこと、喫煙していること、血中脂質の異常(脂質異常症)といった生活習慣と関係があることが分かりました。さらに、腰痛が重い人では、喫煙、運動不足、脂質異常症の傾向が強いことも明らかになりました。また、喫煙は慢性的な腰痛とも関係している可能性があることが示されました。今後は、これらの生活習慣が腰痛の「原因」になっているのか、あるいは「悪化させる要因」なのかを明らかにするため、時間を追って観察する縦断研究が求められます。この論文は、本学の整形外科学講座の二階堂先生・遠藤先生、博士研究員の富永先生とともに参画したもので、藤田医科大学の整形外科学講座の先生方が主導しました。

-

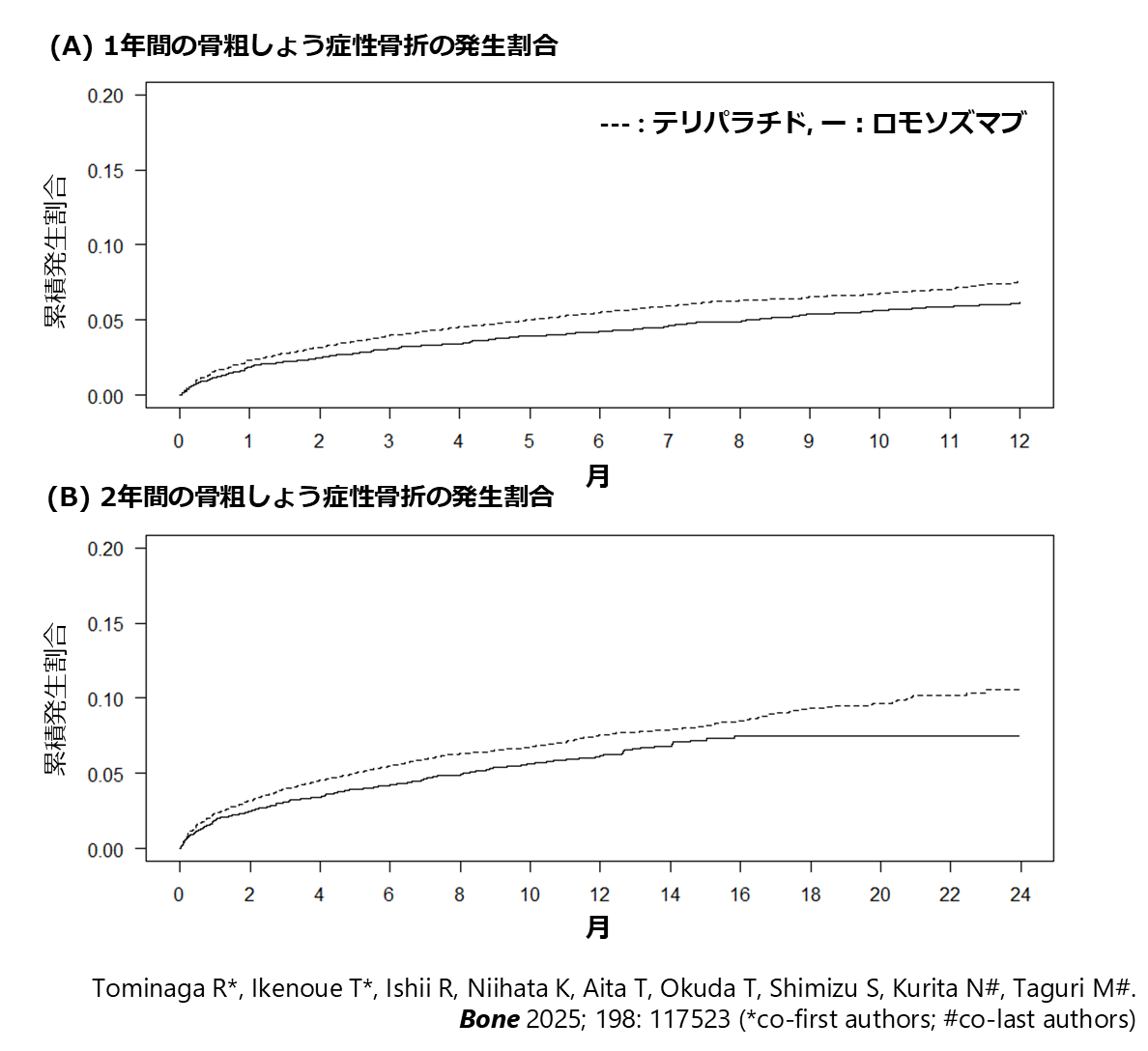

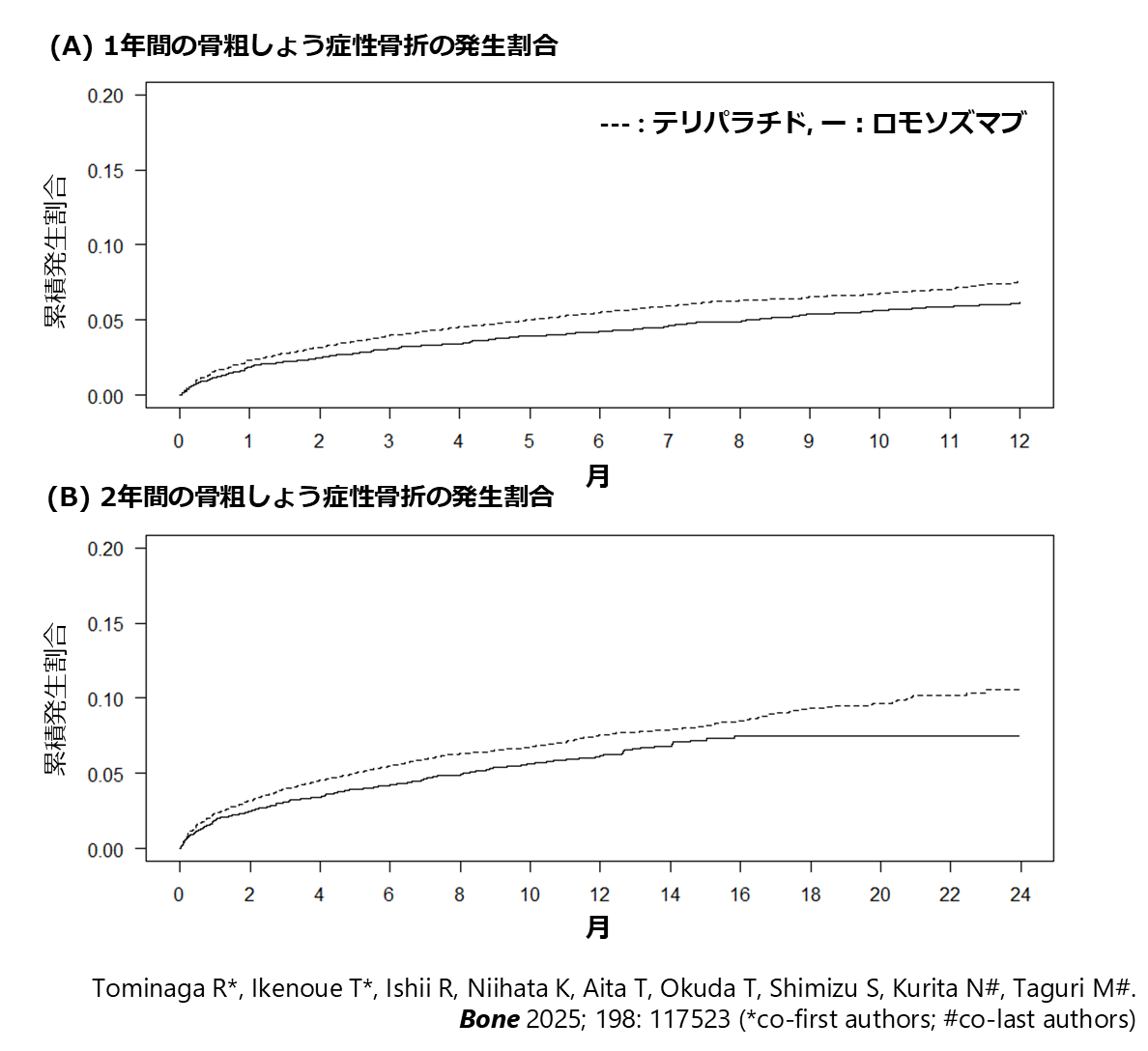

Tominaga R*, Ikenoue T*, Ishii R, Niihata K, Aita T, Okuda T, Shimizu S, Kurita N#, Taguri M#. (*co-first authors; #co-last authors)

日本人の骨粗鬆症患者へのロモソズマブとテリパラチド使用による骨粗鬆症性骨折に対する有効性の比較:新規ユーザーデザイン

Bone

2025;

198:

117523.

doi:10.1016/j.bone.2025.117523

転倒・骨折/fall & fracture骨粗鬆症/osteoporosis2025年内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism整形外科学/orthopedics治療の有効性/effectiveness

この研究は、骨粗鬆症治療薬であるロモソズマブとテリパラチドが主要な骨粗鬆症性骨折(上腕骨近位部骨折、前腕遠位部骨折、大腿骨近位部骨折、および胸椎と腰椎の椎体骨折)の発生に及ぼす影響について、日本の骨粗鬆症患者を対象に比較したものです。日本の医療レセプトデータ(医療機関が診療報酬を請求する際に作成する記録)を利用し、骨粗鬆症の診断を受けたかもしくは脆弱性骨折を経験し、ロモソズマブまたはテリパラチドを新規に処方された患者約3万5000人を対象に分析しました。1年以内の主要な骨粗鬆症性骨折について、ロモソズマブのハザード比は0.8倍(95%信頼区間: 0.71-0.89)であり、2年以内の主要な骨粗鬆症性骨折について、ロモソズマブのハザード比は0.81倍(95%信頼区間: 0.72-0.90)でした。以上から、ロモソズマブはテリパラチドと比較して1年以内の主要な骨粗鬆症性骨折リスクを有意に減少させる可能性が示唆されました。

滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの池之上辰義先生と東京医科大学 医療データサイエンス分野の田栗正隆先生らとの共同成果(チームプロダクト)です。主筆は、富永亮司先生が務められました。主指導教員は、研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットしました。[7月8日までは論文がフリーで閲覧できます:こちらをクリック]

-

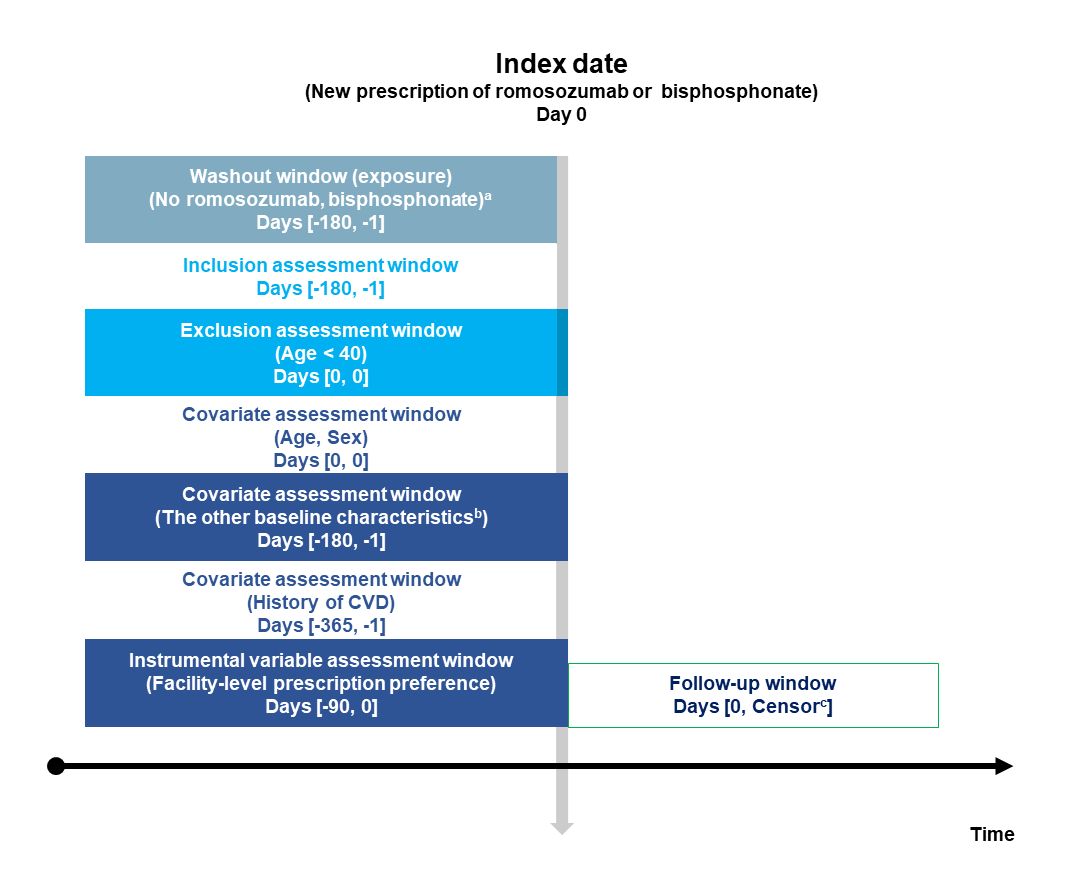

Tominaga R*, Ikenoue T*, Ishii R, Niihata K, Aita T, Okuda T, Shimizu S, Taguri M#, Kurita N#. (*co-first authors; #co-last authors)

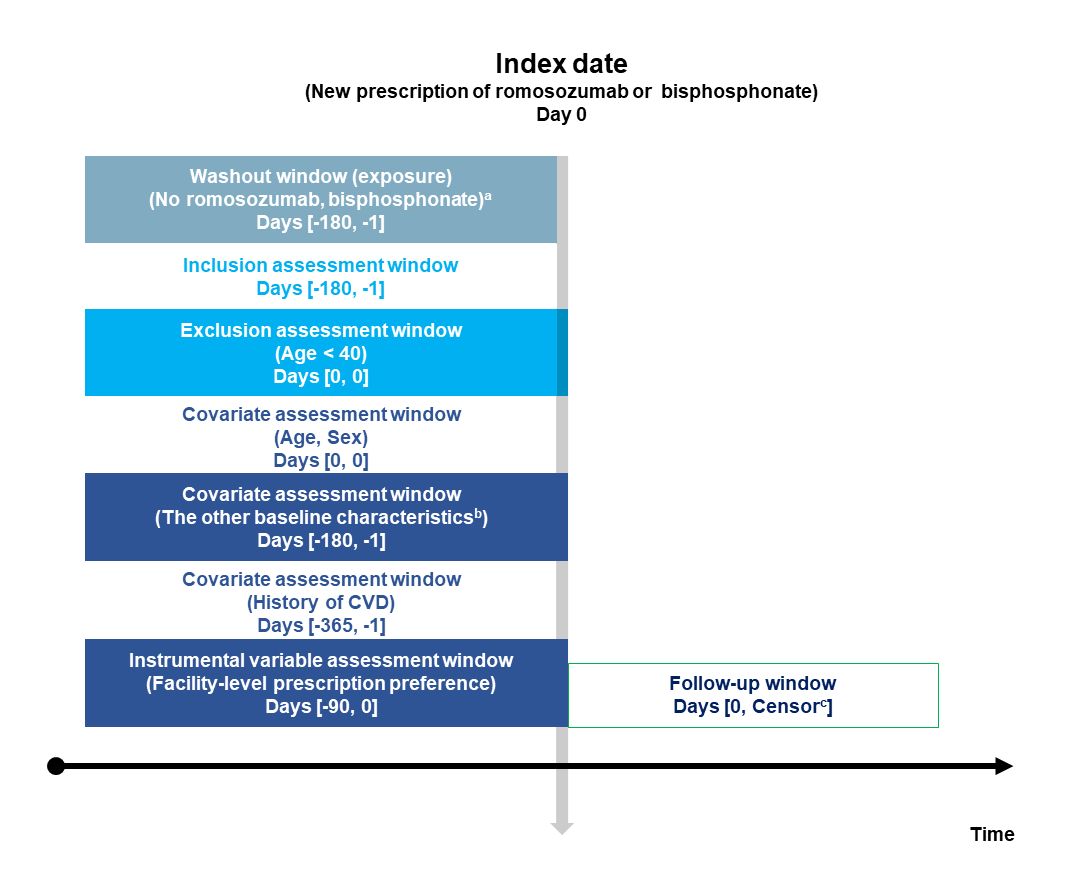

日本人の骨粗鬆症患者へのロモソズマブとビスフォスフォネート使用による心臓血管系への安全性の比較:操作変数法を用いた新規ユーザーデザイン

Journal of Bone and Mineral Research

2025;

doi:10.1093/jbmr/zjaf010

(in press)

骨・ミネラル代謝異常/MBD骨粗鬆症/osteoporosis2025年内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism整形外科学/orthopedics治療の有効性/effectiveness老年医学/geriatrics

この研究は、骨粗鬆症治療薬であるロモソズマブとビスフォスフォネートが心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中)の発生に及ぼす影響について、日本の骨粗鬆症患者を対象に比較したものであり、ロモソズマブが心血管疾患リスクを高める可能性が指摘されている中でビスフォスフォネートとの比較を通じてロモソズマブの安全性を評価することを目的としました。日本の医療レセプトデータ(医療機関が診療報酬を請求する際に作成する記録)を利用し、骨粗鬆症の診断を受けたかもしくは脆弱性骨折を経験し、ロモソズマブまたはビスフォスフォネートを新規に処方された患者約6万人弱を対象に分析しました。1年以内の心血管疾患について、ロモソズマブの非調整発生率比は1.08倍(95%信頼区間: 1.00–1.18)であり、さらに操作変数法と呼ばれる治療適応によるバイアスを補正する方法で分析した結果、ロモソズマブのハザード比は1.30倍(95%信頼区間: 0.88–1.90)でした。以上から、ロモソズマブはビスフォスフォネートと比較して1年以内の心血管疾患リスクを有意に増加させる明確なエビデンスがあるとは言えませんでした。この研究は、ロモソズマブの心血管リスクが重大でない可能性を示唆する一方で、統計的パワーが十分でない可能性もあるため、より大規模な疫学研究が望まれます。

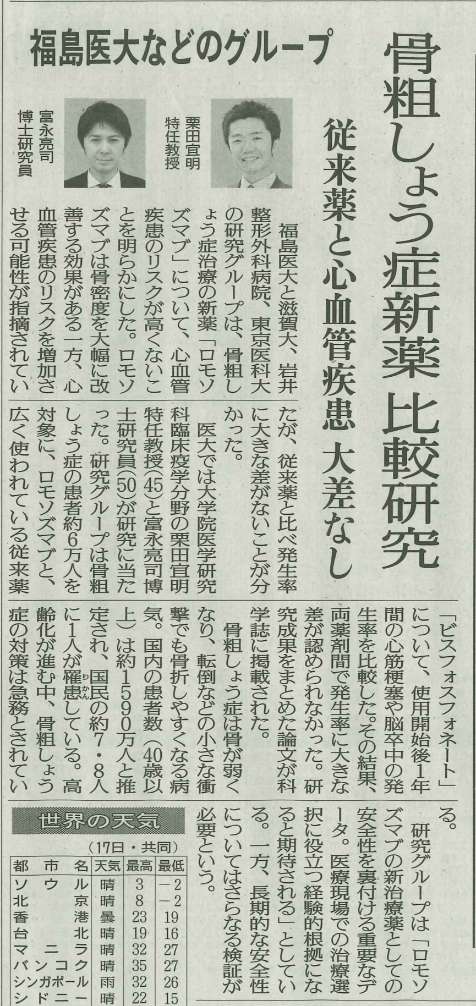

滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの池之上辰義先生と東京医科大学 医療データサイエンス分野の田栗正隆先生らとの共同成果(チームプロダクト)です。主筆は、富永亮司先生が務められました。主指導教員は、研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットしました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。福島医大などのグループ 骨粗しょう症新薬 比較研究 従来薬と心血管疾患大差なし. 福島民友. 2025年2月19日 日刊5ページ.]

-

Kurita N, Nikaido T, Tominaga R, Endo Y, Niihata K, Aoki Y, Ohba T, Kimura A, Toyoda H, Nakanishi K, Hirai T, Yamato Y, Fujita N, Konno S, Ohtori S,

Japanese Society of Lumbar Spine Disorders

2024;

doi:10.70887/jslsd-002

第1著者/(co-)first author腰痛/low back pain2024年住民の健康/population health整形外科学/orthopedics老年医学/geriatrics

-

-

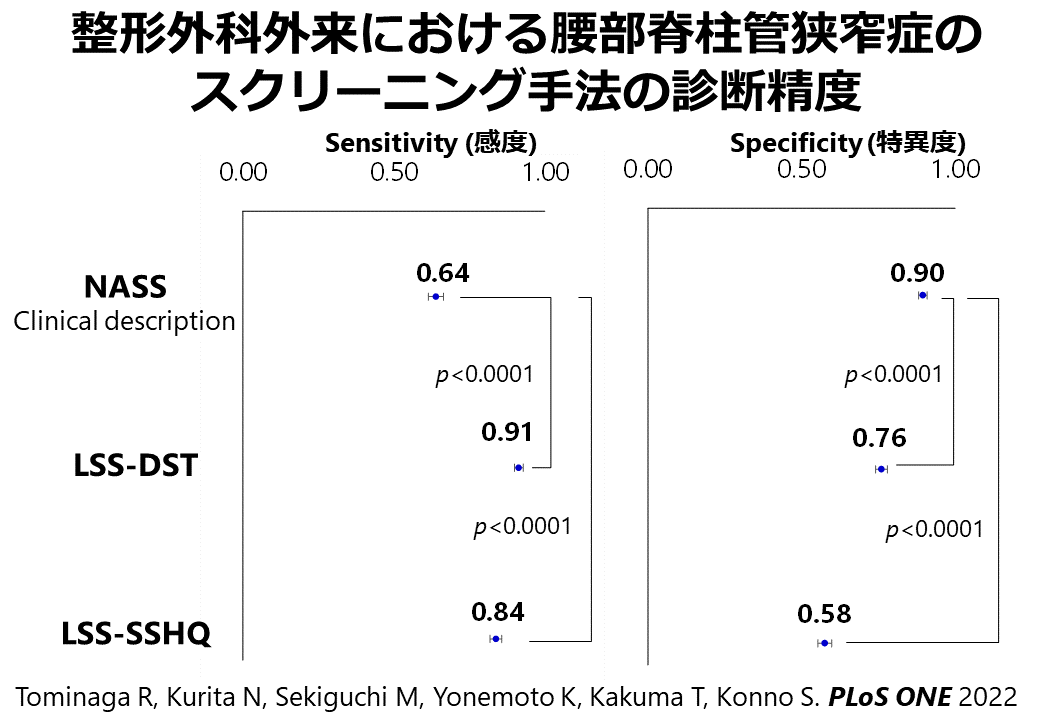

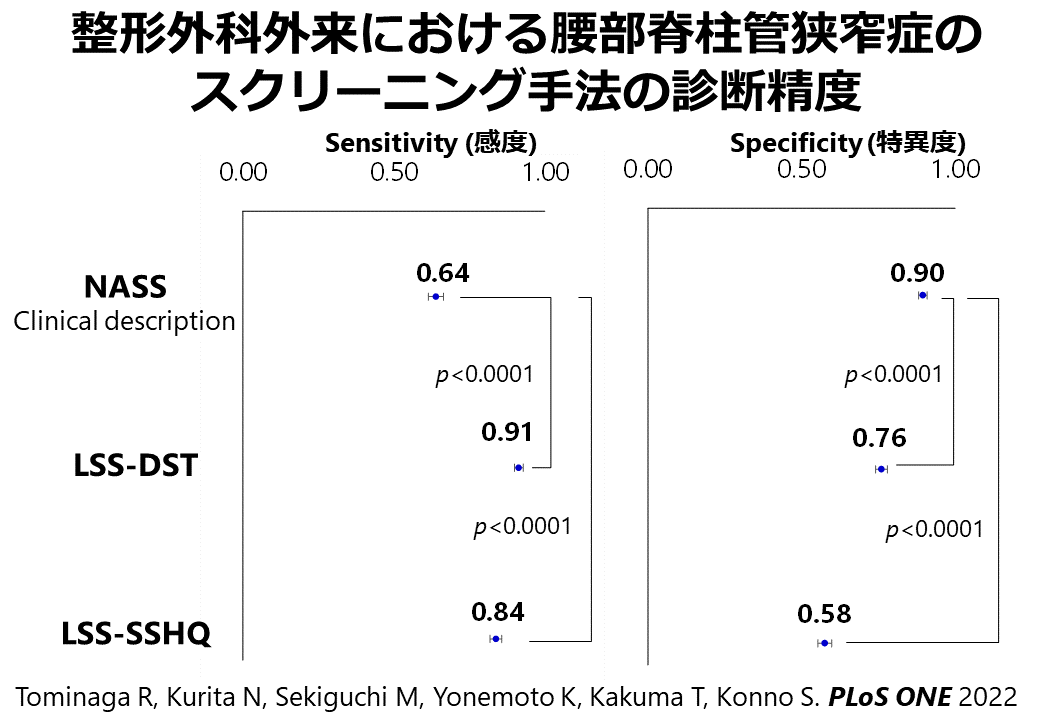

Tominaga R, Kurita N#, Sekiguchi M, Yonemoto K, Kakuma T, Konno S-i. (#corresponding author)

腰部脊柱管狭窄症診断サポートツールおよび腰部脊柱管狭窄症自己報告型問診票の診断精度

PLOS ONE

2022;

17:

e0267892.

doi:10.1371/journal.pone.0267892

腰痛/low back pain2022年整形外科学/orthopedics診断テスト/diagnostic testing

腰部脊柱管狭窄症(LSS)の診断サポートツールと自己報告型問診票の診断精度を、1657施設の整形外科外来のセッティングで検証し、北米脊椎外科学会(NASS)のLSSの臨床記述と比較しました。診断サポートツールと自己報告型問診票の診断精度は、それぞれ91.3%と83.8%、特異度は76.0%と57.6%であり、感度においてNASSの臨床記述よりも優れました。主指導教員はリサーチ・クエスチョンの明確化・研究デザイン・論文化でコミットしました。本学の整形外科学講座や他大学の先生方との共同成果です。

-

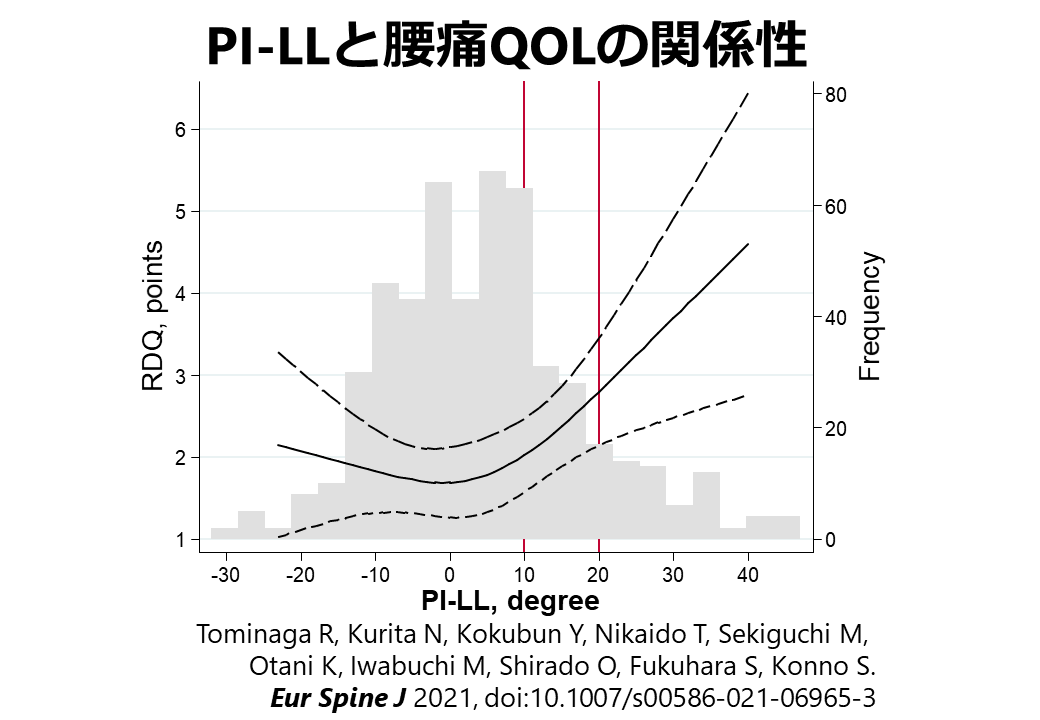

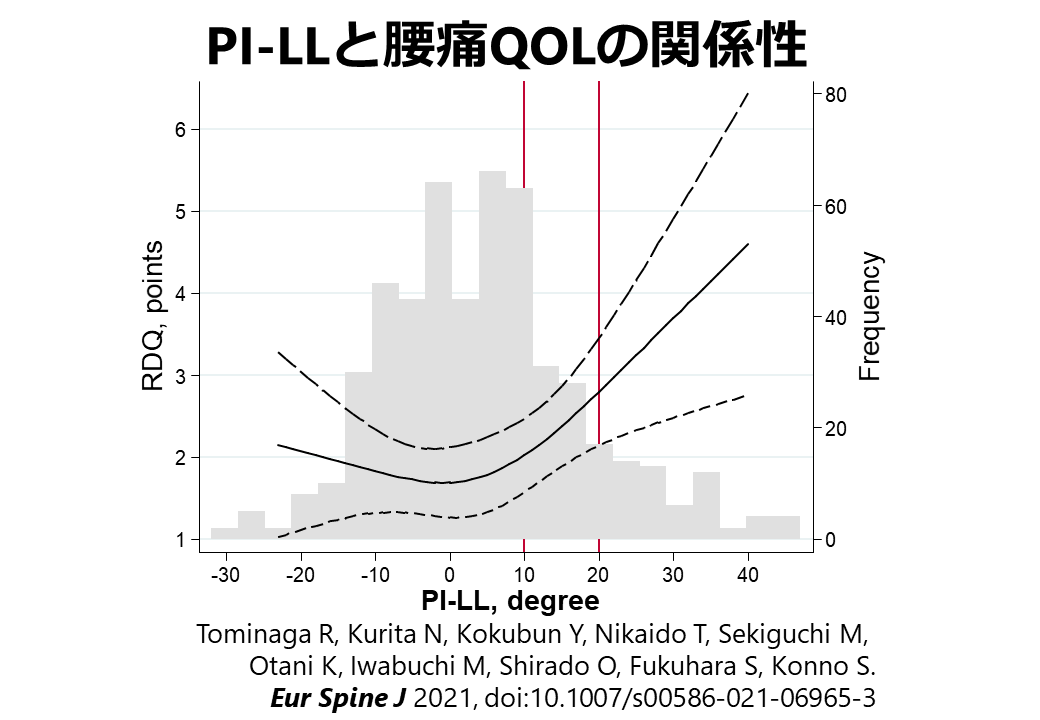

Tominaga R, Kurita N, Kokubun Y, Nikaido T, Sekiguchi M, Otani K, Iwabuchi M, Shirado O, Fukuhara S, Konno S

SRS-Schwab ASD分類の3つの矢状面修飾因子(sagittal modifier)でみた脊椎・骨盤アライメントと腰痛特異的QOLの用量反応関係

European Spine Journal

2021;

30:

3019-3027.

doi:10.1007/s00586-021-06965-3

福島の研究/fukushima腰痛/low back pain2021年住民の健康/population health健康関連QOL/HRQOL整形外科学/orthopedics

「脊柱の変形がどの程度あると、腰痛に伴う生活の質がどれぐらいインパクトを受けるのか?」これが、成人脊柱変形の診療で重要なクリニカル・クエスチョンとなっています。国際側弯症学会では、脊椎のX線撮影から得られる脊椎・骨盤アラインメントの計測値を、変形の程度の指標としています。

本研究では、矢状面で計測される「骨盤形態角(Pelvic Incidence)と腰椎前弯角(Lumbar Lordosis)の差分(PI-LL)」が10°を超えるほど、腰痛に伴う生活の質が低くなる可能性を示しました。脊柱変形に伴って骨盤で体の重心を保とうとする代償メカニズム(cone of economy)と代償の限界を説明できる知見と考えられます。博士研究員の富永亮司先生が着想し、主指導教員はリサーチ・クエスチョンの明確化・統計解析・論文化でコミットしました。福島県の南会津・只見町の成人を対象に行われた研究で、本学の整形外科学講座、京都大学医療疫学分野との共同成果です。

-

Kato K, Otoshi K, Tominaga R, Kaga T, Igari T, Sato R, Kurita N, Konno S

高校野球選手における筋骨格系の痛みと心理的ストレス反応の関連性:横断的研究

The Orthopaedic Journal of Sports Medicine

2021;

9:

23259671211054422.

doi:10.1177/23259671211054422

福島の研究/fukushima2021年住民の健康/population health健康関連QOL/HRQOL整形外科学/orthopedics

整形外科学講座の加藤欽志先生が筆頭で解析論文化したリサーチ・クエスチョンが、米国整形外科スポーツ医学会の系列誌に掲載されました。福島県の高校野球選手944名を対象に「体のどこの部位の筋骨格系の痛みが、強い心理的ストレス反応と関係するか?」を分析した調査研究です。特にピッチャーでは、重度の肘痛・腰痛の経験が、強い心理的ストレス反応と関連することがわかりました。博士研究員の富永亮司先生と主指導教員が解析・結果の解釈・論文の準備で参画させて頂きました。

-

Omae K, Kurita N#, Takahashi S, Fukuma S, Yamamoto Y, Fukuhara S, and The Sukagawa Study Group (Collaborators: Iida H, Niihata K, Tominaga R). (#corresponding author)

AGEs蓄積と過活動膀胱(OAB)の関係性:須賀川研究

Asian Journal of Urology

2021;

8:

189-196.

doi:10.1016/j.ajur.2020.03.004

下部尿路症状/LUTS福島の研究/fukushima終末糖化産物/AGEs2021年住民の健康/population health内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism泌尿器科学/urology老年医学/geriatrics

終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End-products)が蓄積しているほど、過活動膀胱である可能性が高いか否かを検証した横断研究です。過活動膀胱は、尿意切迫感(突然にトイレに行きたくなって我慢ができない状況)を中心に、頻尿・夜間頻尿・失禁を伴うものです。膀胱組織における終末糖化産物の関与を示唆する先行研究があったにもかかわらず、健常な後期高齢者においては、過活動膀胱との関連性があるとはいえませんでした。ネガティブスタディーは一般的にアクセプトされにくいですが、臨床研究教育推進部の大前先生が辛抱強く研究を続けて出版されました。臨床研究イノベーションセンターが受託している須賀川市の健康長寿事業から生まれた成果です。主指導教員が解析・論文化で参画させていただいたことに、感謝しております。全文お読みいただけます[free-fulltext]。

-

Niihata K*, Takahashi S*, Kurita N#, Yajima N, Omae K, Fukuma S, Okano T, Nomoto Y, Omori K, Fukuhara S. (*Equally contributed; Collaborators: Iida H, Tominaga R; #corresponding author)

高齢地域住民における終末糖化産物(AGEs)の蓄積と難聴の関係性:須賀川研究

Journal of the American Medical Directors Association

2018;

19:

235-239.e1.

doi:10.1016/j.jamda.2017.09.008

福島の研究/fukushima終末糖化産物/AGEs難聴/hearing loss2018年住民の健康/population health内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism老年医学/geriatrics耳鼻咽頭科学/Otorhinolaryngology

終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End-products)が蓄積しているほど、聴力障害である可能性が高いことを示した横断研究です。新畑先生と高橋先生がリサーチ・クエスチョンを考案し、主筆されました。臨床研究イノベーションセンターが受託している須賀川市の健康長寿事業から生まれた成果です。主指導教員が解析・論文化で参画させていただいたことに、感謝しております。

Tominaga R, Sekiguchi M, Yonemoto K, Kakuma T, Konno S

Establishment of reference scores and interquartile ranges for the Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ) in patients with low back pain.

J Orthop Sci 2018; 23: 643-648

[abstract]

Tominaga R, Fukuma S, Yamazaki S, Sekiguchi M, Otani K, Kikuchi S, Sasaki S, Kobayashi S, Fukuhara S, Konno S.

Relationship Between Kyphotic Posture and Falls in Community-Dwelling Men and Women: The Locomotive Syndrome and Health Outcome in Aizu Cohort Study.

Spine (Phila Pa 1976) 2016; 41: 1232-1238

[abstract]