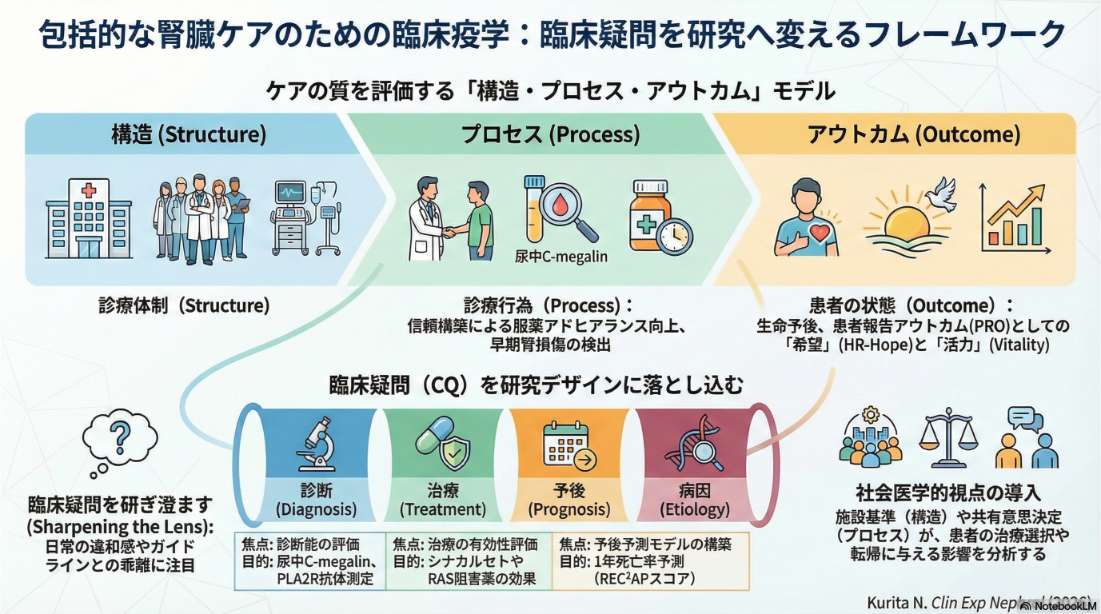

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

業績

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症が疑われるネフローゼ症候群に対する診断検査「抗ホスホリパーゼA2受容体(PLA2R)抗体」の使用実態と使用の選好を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する427名の腎臓専門医からウェブアンケート調査に回答をいただきました。その結果、現職場での測定経験があったのは140名(32.8%)でした。腎生検の禁忌のない原発性膜性腎症が疑われる症例では、回答者の147人(34.4%)が抗PLA2R抗体検査を測定する意向を示しました。

さらに、現在の職場の限られたキャパシティーと職場や患者への検査費用の負担が測定を妨げている可能性も示唆されました。

京都大学の佐々木先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

呼吸器内科学講座教授の 柴田 陽光 先生が主筆の論文です。軽症から中等症の新型コロナウイルス感染症の重症化を5つの臨床情報から予測するスコアを開発し、外部検証した研究です。65歳未満の方を対象としており、糖尿病、肥満、年齢、体温、酸素飽和度をもとに、重症化予測が可能です(予測スコアの計算はこちらからできます:https://shibatay8.wixsite.com/doats-score--a-simpl/post/doats-score)。幣分野の 栗田 宜明 と臨床研究教育推進部で同僚の大前憲史がご縁をいただき、解析の面から論文化にコミットさせていただきました。ワクチンが普及する前、かつオミクロン変異株の流行前に行われた研究であり、いまの状況でも同じような性能になるのかどうか、さらなる検証が必要です。

この研究は、日本紅斑熱(感染症法で四類感染症に指定されています。原因菌はRickettsia japonicaです。)という病気を確定診断された人々の血清が、発疹熱という別の病気の原因菌であるRickettsia typhiの抗体検査に対して交差反応をする頻度を調べたものです。その結果、約20%の症例で交差反応が確認されました。しかし、ペア血清中の両方のIgM/IgG力価を比較することで正確に診断できる症例があり、鑑別困難な症例は全体の5.6%にとどまりました。この研究は、総合内科・臨床感染症学講座の山藤教授がリードしたプロジェクトで、大学院生の會田先生が筆頭著者として参画しました。主指導教員は、主要評価項目の解析や結果の見せ方、論文の書き方で力を注ぎました。[※本研究の成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福医大の研究チーム 「日本紅斑熱」患者の抗体の2割 「発疹熱」の抗体と誤認される可能性. 福島民報. 2023年5月17日 日刊3ページ.また、福島民友 日刊に掲載されました。感染症の抗体 誤認恐れ 福島医大発表 日本紅斑熱と発疹熱. 福島民友. 2023年5月18日 日刊19ページ.]