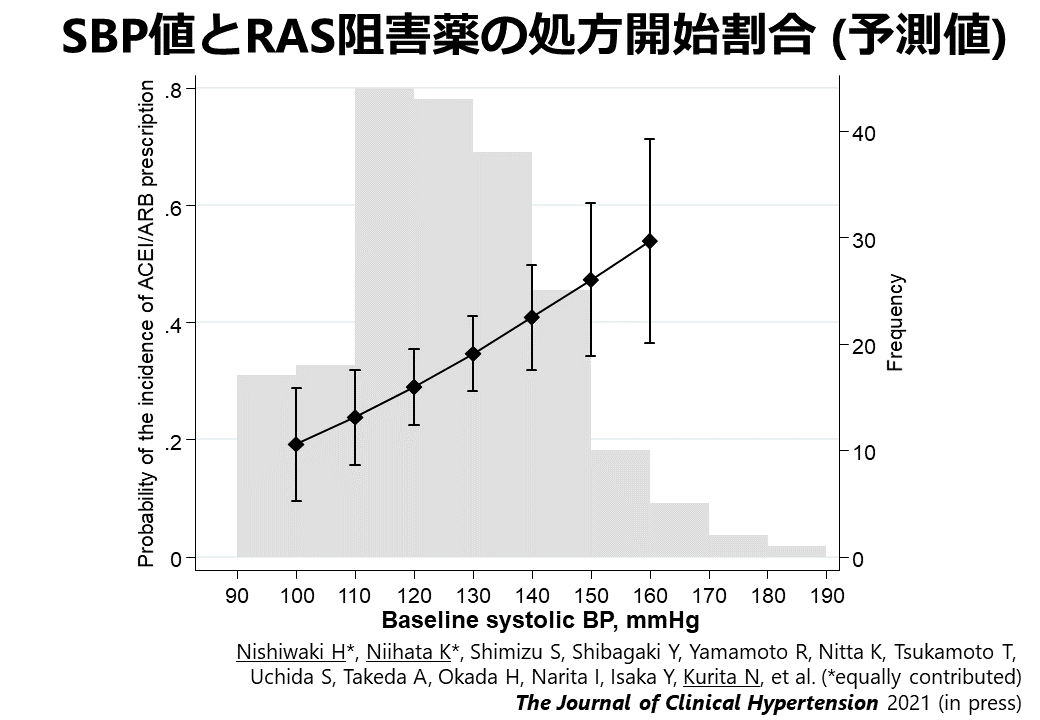

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョンです。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群に対するレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬の処方実態を調べました。ネフローゼの治療開始前に4割弱の患者にRAS阻害薬が処方されていました。処方されていなかった患者のうち、約3分の1の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症や、観察開始時点の収縮期血圧が高い患者ほど、新規処方される実態が明らかとなりました。今後は、RAS阻害薬により蛋白尿を寛解させるだけの有効性が実臨床で認められるかどうか、その検証が望まれます。西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)・博士研究員の新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。

診療の質/quality of care

ネフローゼ症候群GLワーキンググループで行った調査研究で、主指導教員は柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁で参画させていただきました。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などのネフローゼ症候群に関する診療のばらつきの実態を調べました。また、診療のばらつきを決定する、腎臓専門医の特性、施設の特性などを調べました。本研究では、専門医が担当する症例数が多い場合、ステロイドの投与期間が長いことがわかりました。また、経験年数が長い場合、あるいは大学附属病院の場合、高齢者へのステロイドの減量投与が行われやすいことがわかりました。専門医の回答割合が低かったため、今後はより代表性のあるサンプリングで検証することが望まれます。中屋来哉先生(岩手県立中央病院)を中心に、博士研究員の新畑覚也先生・西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)で調査票を作成されました。主指導教員は、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援でコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。[free-fulltext (全文読めます)]

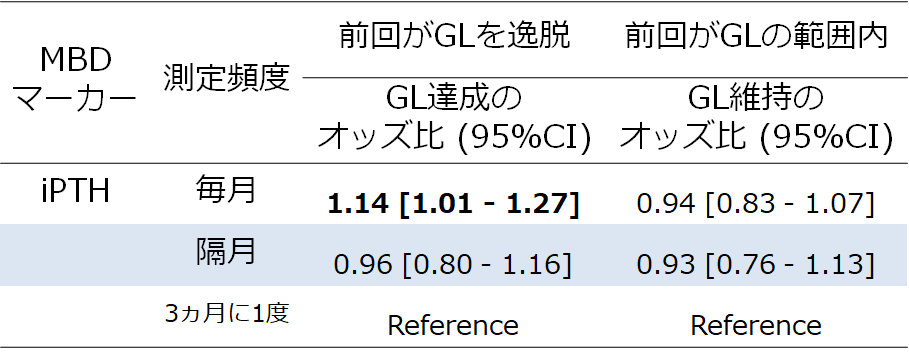

血液透析患者の血清カルシウム(Ca),リン(P),副甲状腺ホルモン(PTH)を測定する頻度の目安は、国内外の診療ガイドラインに記されています。しかし、測定頻度の根拠がありませんでした。二次性副甲状腺機能亢進症の血液透析患者3276名が対象の本コホート研究では、日本透析医学会のガイドラインの目標域を超えている場合、血清Caの毎週測定が毎月測定よりも目標域に達しやすく、PTHの毎月測定が3ヵ月毎の測定よりもガイドラインの目標域に達しやすかったことが明らかとなりました。ガイドラインの目標域内にある場合、より頻回な測定によって血清Ca, P, PTHの目標域が維持される可能性は、明らかになりませんでした。教員がリサーチ・クエスチョンの立案・解析・論文化にコミットしました。