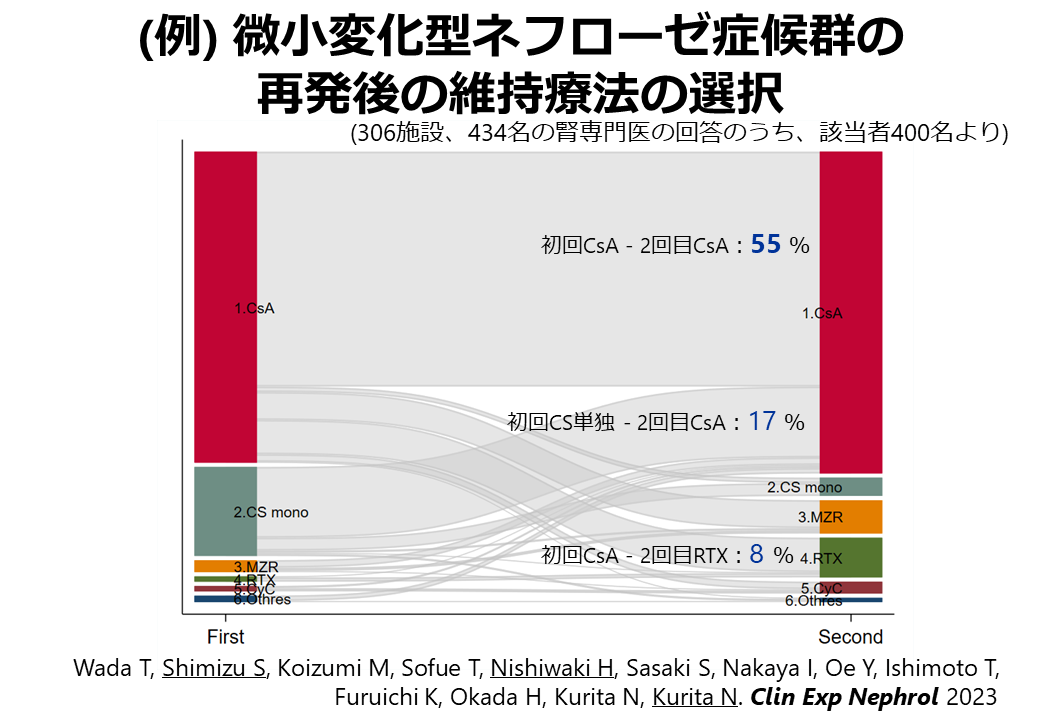

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、4つの推奨事項に対する遵守率を調査しました。2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する434名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、腎生検ができない原発性膜性腎症が疑われる症例(CQ1)において、抗ホスホリパーゼA2受容体抗体(保険適用なし)を測定しないと回答したのは41.2%でした。微小変化型ネフローゼ症候群再発後の維持療法で用いられる免疫抑制剤(CQ2)については、シクロスポリンが最も多く選択されました(1回目再発時:72.5%、2回目再発時:75.0%)。ステロイド抵抗性例の原発性巣状分節性糸球体硬化症(CQ3)の治療については、シクロスポリンが最も選ばれました(83.5%)。ネフローゼレベルの蛋白尿を伴う原発性膜性腎症(CQ4)の初期治療では、副腎皮質ステロイド単独療法が最も多く選ばれ(59.6%)、次いで副腎皮質ステロイドとシクロスポリンの併用が選ばれました(28.3%)。以上から、原発性膜性腎症の血清診断および治療に関するガイドラインと実臨床の間にはギャップがあり、腎臓専門医が保険適用の障壁やエビデンス不足に対して積極的な対応を行う必要があることが示唆されました。

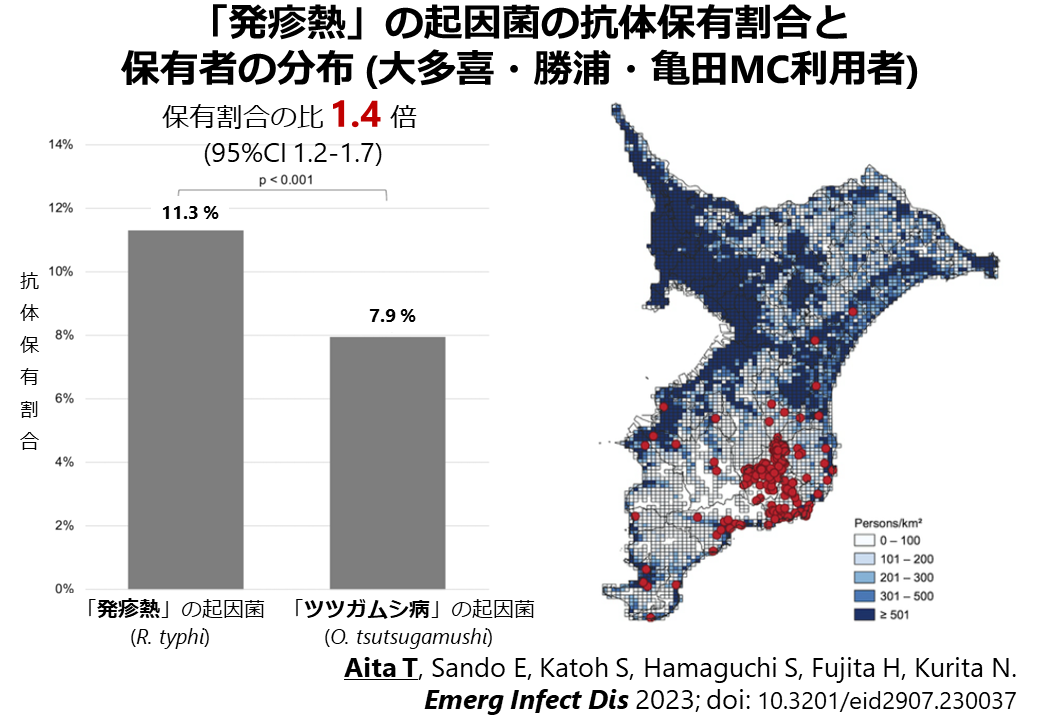

「発疹熱」の日本での報告は稀ですが、2020年8月から11月にかけて、房総半島南部の2,382人の住民を対象に、この疾患の疫学を明らかにするための調査を行いました。原因菌であるRickettsia typhiの血清有病率と、同時に「ツツガムシ病」として知られる病気の病原菌であるOrientia tsutsugamushiの血清有病率も調査しました。驚くべきことに、Rickettsia typhiの血清有病率はOrientia tsutsugamushiの1.4倍も高いことがわかりました。これにより、「発疹熱」が現代において、発生はしていても注目されていない病気であることが示唆されました。この研究は、総合内科・臨床感染症学講座の山藤教授がリードしたプロジェクトで、大学院生の會田先生が筆頭著者として参画しました。主指導教員は、主要評価項目の解析やリスク因子の解析と結果の見せ方、論文の書き方で力を注ぎました。[※本研究の成果が、福島民報 日刊に掲載されました。「発疹熱」見逃されている恐れ 福医大研究チーム発表 適正診断へ実態解明急ぐ. 福島民報. 2023年8月5日 日刊27ページ. 福島民友 日刊に掲載されました。発疹熱見逃しか 高い抗体保有率 積極的な検査を 福島医大研究成果. 福島民友. 2023年8月4日 日刊23ページ.]

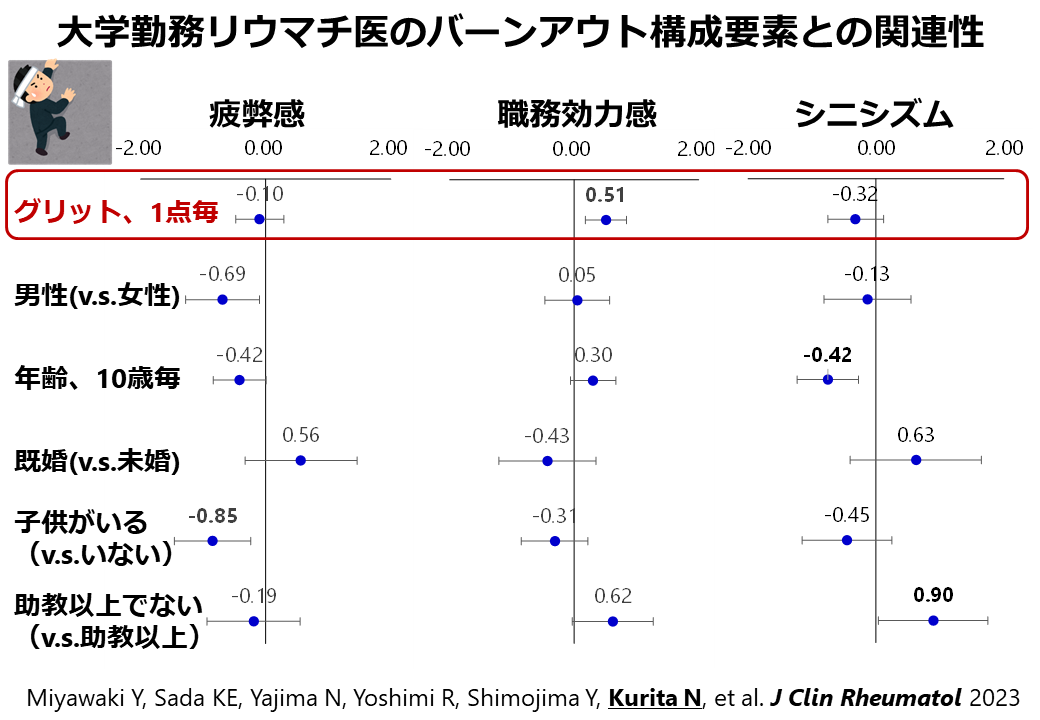

大学病院で働くリウマチ医を対象に、グリット-やりぬく力とバーンアウト(燃え尽き症候群)という疲れやすさの要素との関連性を調べました。この研究は岡山大学の宮脇先生が主筆を務めました。その結果、グリットが高いほど、職務効力感が高いことがわかりました。また、若くて職位が低い医師は冷笑的な態度を示す傾向があり、女性や子供がいない医師は疲れやすい傾向があることも分かりました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた「![]() TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE![]() プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)」の成果であり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)」の成果であり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。

この研究は、日本紅斑熱(感染症法で四類感染症に指定されています。原因菌はRickettsia japonicaです。)という病気を確定診断された人々の血清が、発疹熱という別の病気の原因菌であるRickettsia typhiの抗体検査に対して交差反応をする頻度を調べたものです。その結果、約20%の症例で交差反応が確認されました。しかし、ペア血清中の両方のIgM/IgG力価を比較することで正確に診断できる症例があり、鑑別困難な症例は全体の5.6%にとどまりました。この研究は、総合内科・臨床感染症学講座の山藤教授がリードしたプロジェクトで、大学院生の會田先生が筆頭著者として参画しました。主指導教員は、主要評価項目の解析や結果の見せ方、論文の書き方で力を注ぎました。[※本研究の成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福医大の研究チーム 「日本紅斑熱」患者の抗体の2割 「発疹熱」の抗体と誤認される可能性. 福島民報. 2023年5月17日 日刊3ページ.また、福島民友 日刊に掲載されました。感染症の抗体 誤認恐れ 福島医大発表 日本紅斑熱と発疹熱. 福島民友. 2023年5月18日 日刊19ページ.]

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョン、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群の治療中に処方されるレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬は、はたして完全寛解に有効なのか?を検証しました。尿蛋白・腎機能などのように時々刻々と変化する交絡因子を調整するため、周辺構造モデルで解析しました。副腎皮質ステロイドやその他の免疫抑制剤が約9割の患者に投薬された中、約3分の2の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症ではRAS阻害薬の新規処方により、完全寛解が高く発生する可能性が示されました(調整発生率比2.27倍)。清水さやか先生(京都大学)・博士研究員の西脇宏樹先生・新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、清水先生・新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。

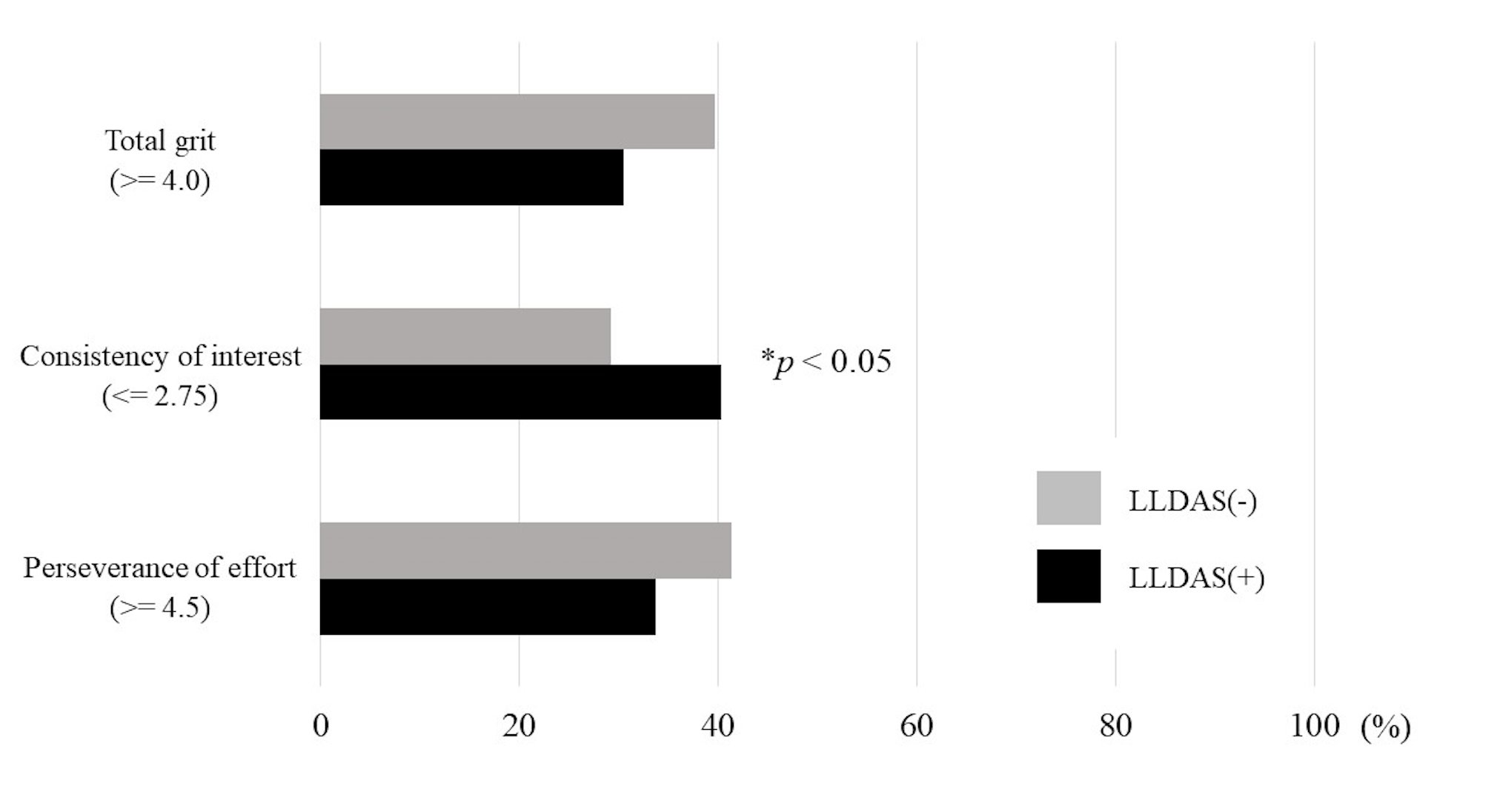

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、主治医の性格特性(Grit)がSLEの治療目標達成と関連するかどうかを検討した研究です。主筆は高知大学の佐田教授です。

Gritは全般的なやり抜く力をたずねるもので、治療目標達成の一貫性を直接たずねているわけではありません。本研究では、主治医の一貫性が高い方が、治療目標が達成しにくいという関係性を観察しました。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE![]() プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、ヘルスリテラシーが主治医への信頼や医師全般への信頼とどのように関係するかを横断的に分析しました。基本的・伝達的ヘルスリテラシーが高いほど、主治医に対する信頼が厚いことがわかりました。一方で、伝達的ヘルスリテラシーが高いほど医師全般への信頼が高く、批判的ヘルスリテラシーが高いほど医師全般に対する信頼が低いことがわかりました。また、インターネットの利用時間が長いほど、医師全般に対する信頼度が低くなる関係性が認められましたが、主治医への信頼度が必ずしも低くなるわけではないことを示しました。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2

TRUMP2![]() -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究は、リウマチの診療に役立つ重要な論文として、ジャーナルの編集長であるSilverman博士によって「Editor's Picks」に選ばれました。そして、ポッドキャストでも紹介されました(15:16-17:53)。また、研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。難病全身性エリテマトーデス患者 情報を積極的に収集 医師への信頼度高く 福島医大大学院 研究チームまとめ. 福島民報. 2023年1月29日 日刊21ページ. また、福島民友に掲載されました。患者と対話で信頼醸成 福島医大 ヘルスリテラシー研究. 福島民友. 2023年1月27日 日刊3ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトです。[※本研究は、リウマチの診療に役立つ重要な論文として、ジャーナルの編集長であるSilverman博士によって「Editor's Picks」に選ばれました。そして、ポッドキャストでも紹介されました(15:16-17:53)。また、研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。難病全身性エリテマトーデス患者 情報を積極的に収集 医師への信頼度高く 福島医大大学院 研究チームまとめ. 福島民報. 2023年1月29日 日刊21ページ. また、福島民友に掲載されました。患者と対話で信頼醸成 福島医大 ヘルスリテラシー研究. 福島民友. 2023年1月27日 日刊3ページ.]

腎透析領域の臨床研究で応用されている周辺構造モデル(marginal structural model)について解説しています。特に、周辺構造モデルを必要とする臨床セッティングとクリニカル・クェスチョンの例、周辺構造モデルで用いられる統計モデルの例、解釈の仕方や注意点について説明を試みました。

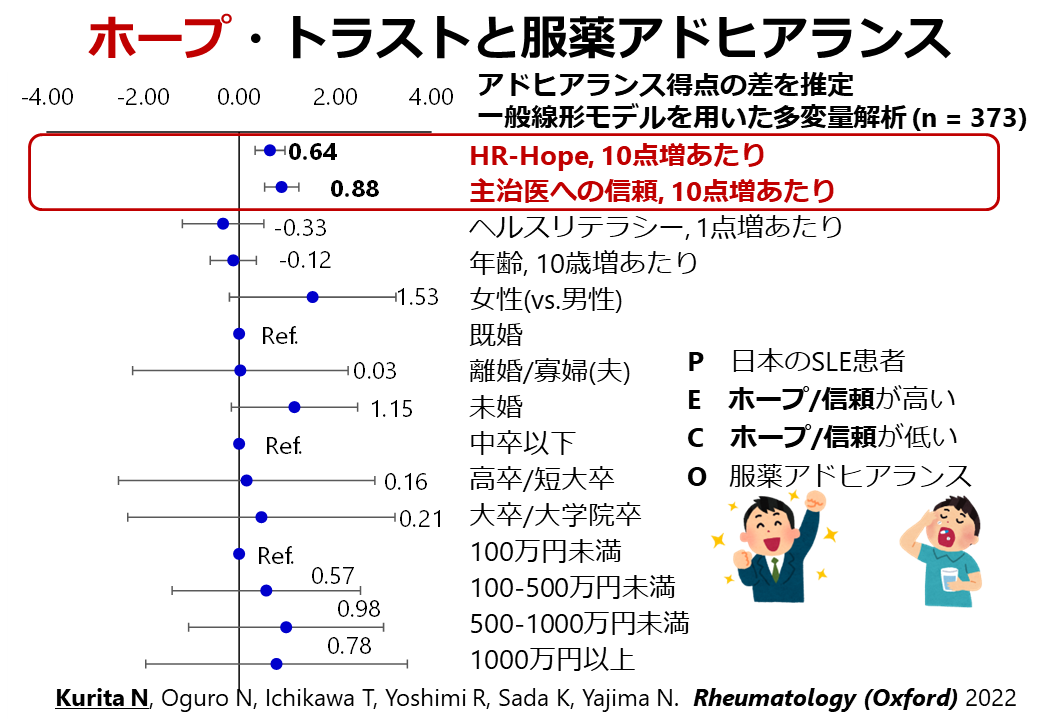

日本人のSLE(全身性エリテマトーデス)患者を対象に、主治医への信頼度と健康に関する希望(健康関連ホープ)が、薬の服用をちゃんと守ること(服薬アドヒアランス)とどう関係しているかを、調べました。主治医への信頼度が高い人や、健康に関して希望をもっている人ほど、薬をきちんと守る得点が高い傾向があることがわかりました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE![]() プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ]

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ]