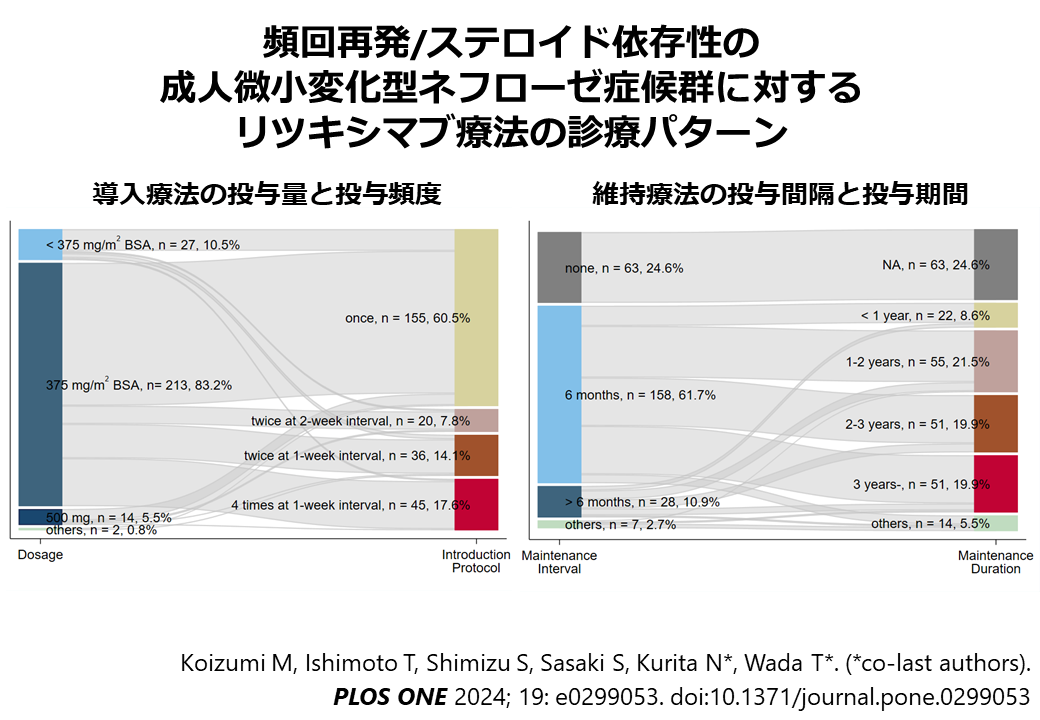

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、微小変化型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験は47.6%でした。

リツキシマブ療法が保険適用にならなかった経験があるとの回答が15.5%ありました。

リツキシマブ療法の適応症例を治療する機会があったとしても、54.4%が投与を差し控えると回答しました。最も多い理由は、保険適用とならないことによる費用負担が約80%を占めました。

東海大学の小泉先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

ネフローゼ症候群/nephrotic syndrome

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症が疑われるネフローゼ症候群に対する診断検査「抗ホスホリパーゼA2受容体(PLA2R)抗体」の使用実態と使用の選好を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する427名の腎臓専門医からウェブアンケート調査に回答をいただきました。その結果、現職場での測定経験があったのは140名(32.8%)でした。腎生検の禁忌のない原発性膜性腎症が疑われる症例では、回答者の147人(34.4%)が抗PLA2R抗体検査を測定する意向を示しました。

さらに、現在の職場の限られたキャパシティーと職場や患者への検査費用の負担が測定を妨げている可能性も示唆されました。

京都大学の佐々木先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、278の施設で勤務する380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、原発性膜性腎症に対する使用経験の割合は21.8%であり、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験の割合の約半分でした。

保険が適用された経験が3分の2あった一方で、保険が適用されない場合が約2割ありました。後者には施設が全額負担した場合と患者さんが全額負担した場合の両方がありました。

東京医大の宮岡先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

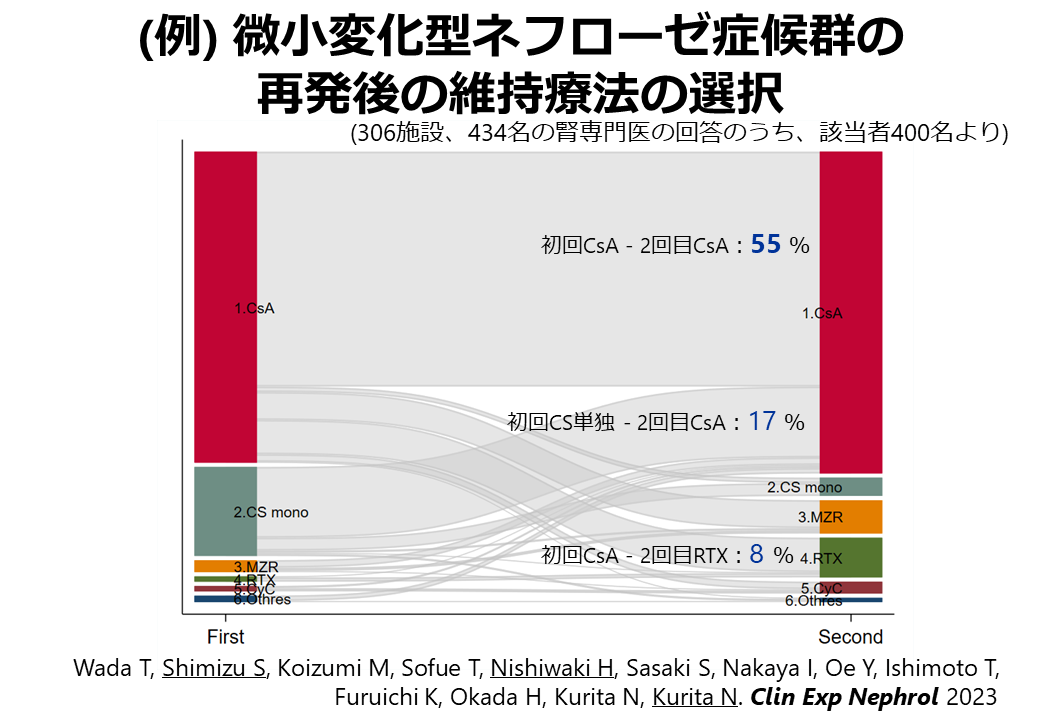

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、4つの推奨事項に対する遵守率を調査しました。2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する434名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、腎生検ができない原発性膜性腎症が疑われる症例(CQ1)において、抗ホスホリパーゼA2受容体抗体(保険適用なし)を測定しないと回答したのは41.2%でした。微小変化型ネフローゼ症候群再発後の維持療法で用いられる免疫抑制剤(CQ2)については、シクロスポリンが最も多く選択されました(1回目再発時:72.5%、2回目再発時:75.0%)。ステロイド抵抗性例の原発性巣状分節性糸球体硬化症(CQ3)の治療については、シクロスポリンが最も選ばれました(83.5%)。ネフローゼレベルの蛋白尿を伴う原発性膜性腎症(CQ4)の初期治療では、副腎皮質ステロイド単独療法が最も多く選ばれ(59.6%)、次いで副腎皮質ステロイドとシクロスポリンの併用が選ばれました(28.3%)。以上から、原発性膜性腎症の血清診断および治療に関するガイドラインと実臨床の間にはギャップがあり、腎臓専門医が保険適用の障壁やエビデンス不足に対して積極的な対応を行う必要があることが示唆されました。

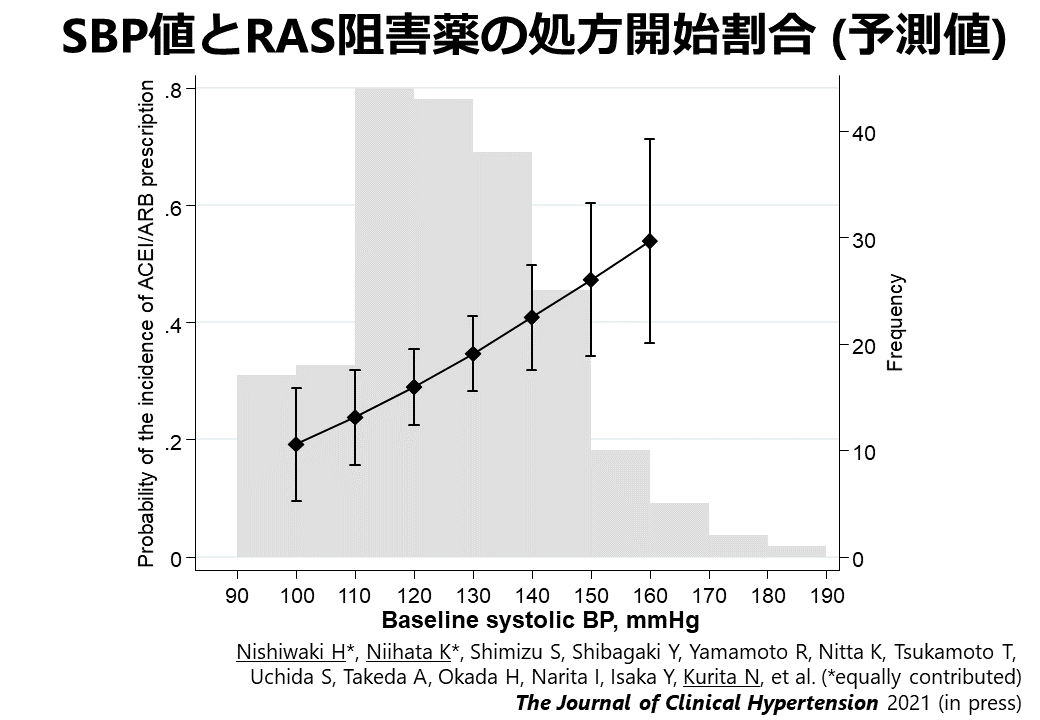

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョン、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群の治療中に処方されるレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬は、はたして完全寛解に有効なのか?を検証しました。尿蛋白・腎機能などのように時々刻々と変化する交絡因子を調整するため、周辺構造モデルで解析しました。副腎皮質ステロイドやその他の免疫抑制剤が約9割の患者に投薬された中、約3分の2の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症ではRAS阻害薬の新規処方により、完全寛解が高く発生する可能性が示されました(調整発生率比2.27倍)。清水さやか先生(京都大学)・博士研究員の西脇宏樹先生・新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、清水先生・新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョンです。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群に対するレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬の処方実態を調べました。ネフローゼの治療開始前に4割弱の患者にRAS阻害薬が処方されていました。処方されていなかった患者のうち、約3分の1の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症や、観察開始時点の収縮期血圧が高い患者ほど、新規処方される実態が明らかとなりました。今後は、RAS阻害薬により蛋白尿を寛解させるだけの有効性が実臨床で認められるかどうか、その検証が望まれます。西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)・博士研究員の新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。

ネフローゼ症候群GLワーキンググループで行った調査研究で、主指導教員は柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁で参画させていただきました。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などのネフローゼ症候群に関する診療のばらつきの実態を調べました。また、診療のばらつきを決定する、腎臓専門医の特性、施設の特性などを調べました。本研究では、専門医が担当する症例数が多い場合、ステロイドの投与期間が長いことがわかりました。また、経験年数が長い場合、あるいは大学附属病院の場合、高齢者へのステロイドの減量投与が行われやすいことがわかりました。専門医の回答割合が低かったため、今後はより代表性のあるサンプリングで検証することが望まれます。中屋来哉先生(岩手県立中央病院)を中心に、博士研究員の新畑覚也先生・西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)で調査票を作成されました。主指導教員は、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援でコミットしました。研究成果は、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 研究班の業績として報告されました。[free-fulltext (全文読めます)]