「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症が疑われるネフローゼ症候群に対する診断検査「抗ホスホリパーゼA2受容体(PLA2R)抗体」の使用実態と使用の選好を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する427名の腎臓専門医からウェブアンケート調査に回答をいただきました。その結果、現職場での測定経験があったのは140名(32.8%)でした。腎生検の禁忌のない原発性膜性腎症が疑われる症例では、回答者の147人(34.4%)が抗PLA2R抗体検査を測定する意向を示しました。

さらに、現在の職場の限られたキャパシティーと職場や患者への検査費用の負担が測定を妨げている可能性も示唆されました。

京都大学の佐々木先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

バイオマーカー/biomarker

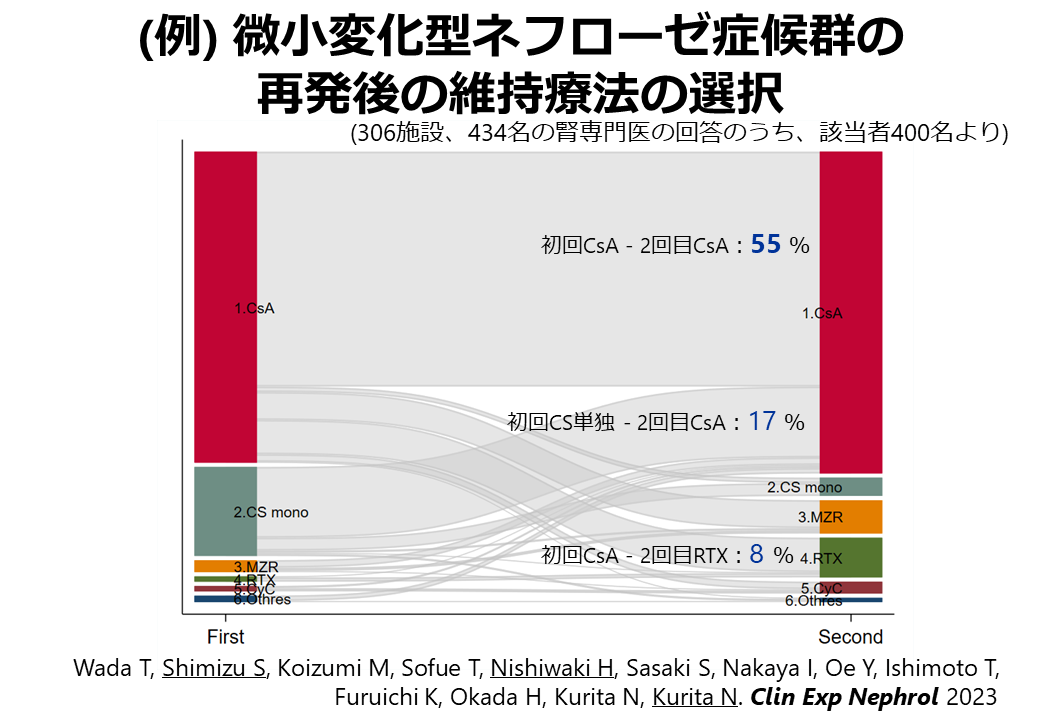

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、4つの推奨事項に対する遵守率を調査しました。2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する434名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、腎生検ができない原発性膜性腎症が疑われる症例(CQ1)において、抗ホスホリパーゼA2受容体抗体(保険適用なし)を測定しないと回答したのは41.2%でした。微小変化型ネフローゼ症候群再発後の維持療法で用いられる免疫抑制剤(CQ2)については、シクロスポリンが最も多く選択されました(1回目再発時:72.5%、2回目再発時:75.0%)。ステロイド抵抗性例の原発性巣状分節性糸球体硬化症(CQ3)の治療については、シクロスポリンが最も選ばれました(83.5%)。ネフローゼレベルの蛋白尿を伴う原発性膜性腎症(CQ4)の初期治療では、副腎皮質ステロイド単独療法が最も多く選ばれ(59.6%)、次いで副腎皮質ステロイドとシクロスポリンの併用が選ばれました(28.3%)。以上から、原発性膜性腎症の血清診断および治療に関するガイドラインと実臨床の間にはギャップがあり、腎臓専門医が保険適用の障壁やエビデンス不足に対して積極的な対応を行う必要があることが示唆されました。

腎透析領域の臨床研究で応用されている周辺構造モデル(marginal structural model)について解説しています。特に、周辺構造モデルを必要とする臨床セッティングとクリニカル・クェスチョンの例、周辺構造モデルで用いられる統計モデルの例、解釈の仕方や注意点について説明を試みました。

変形性関節症およそ1400症例を対象にした研究です。クレアチンキナーゼ(CK)の値が低いほど、サルコペニア(筋肉量が減り、筋力が落ちることによる症候群)であることが分かりました。変形性関節症に伴いやすい炎症や痛みは、サルコペニアと関連がありませんでした。アウトカムのサルコペニア基準がアジア版でも、ヨーロッパ版でも、結果は同じでした。今後は、CKなどを含めた臨床情報の組み合わせで診断が可能であるか検討する予定です。