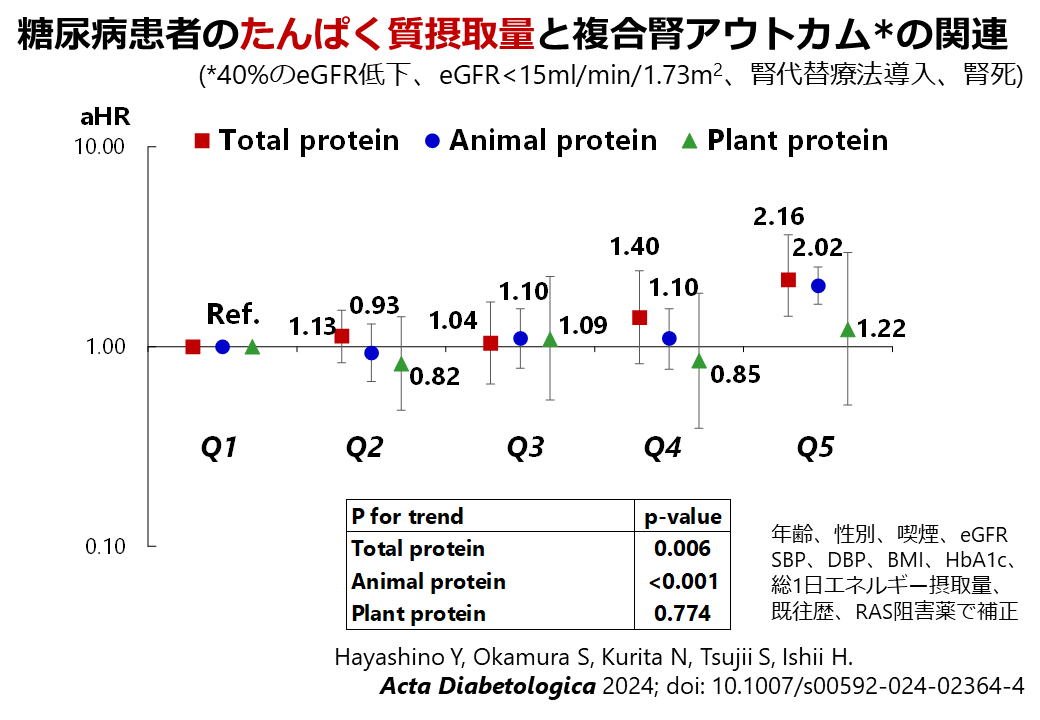

Hayashino Y, Okamura S, Kurita N, Tsujii S, Ishii H.

2型糖尿病において総タンパク質摂取量、植物性タンパク質摂取量、動物性タンパク質摂取量と腎アウトカム発症との関係性が腎機能によって異なる

Acta Diabetologica

2025;

62:

375-383.

doi:10.1007/s00592-024-02364-4

慢性腎臓病/CKD糖尿病/diabetes2025年内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism栄養学/nutrition腎臓病学/nephrology

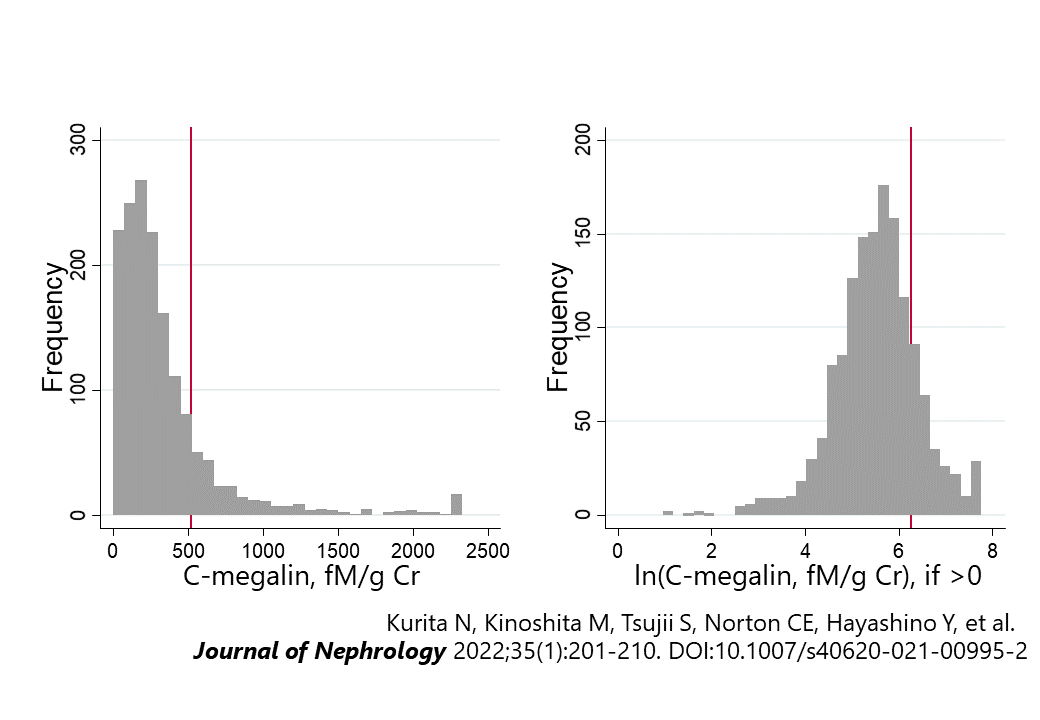

2型糖尿病の方を対象に、総たんぱく質の摂取量・動物性たんぱく質の摂取量が多いと、腎機能低下などの複合エンドポイントの発生が多いことを検証したコホート研究が行われました。3109名を対象にしました。腎機能低下は、推算GFR(糸球体濾過量)の40%の低下、推算GFR<15ml/min/1.73m2、腎死、腎代替療法の導入のいずれかで評価されました。この研究の結果、総たんぱく質の摂取量・動物性たんぱく質の摂取量が多いと、腎エンドポイントの発生が多いことがわかりました。さらにこの関係性は、慢性腎臓病(推算GFR<60ml/min/1.73m2)に該当する患者さんほど強いことが確認されました。主筆は天理よろづ相談所病院の林野先生であり、主指導教員は解析方法やRQの掘り下げでコミットしました。糖尿病の臨床における一般的な疑問に答えることができました。文献はこちらからお読みいただけます。