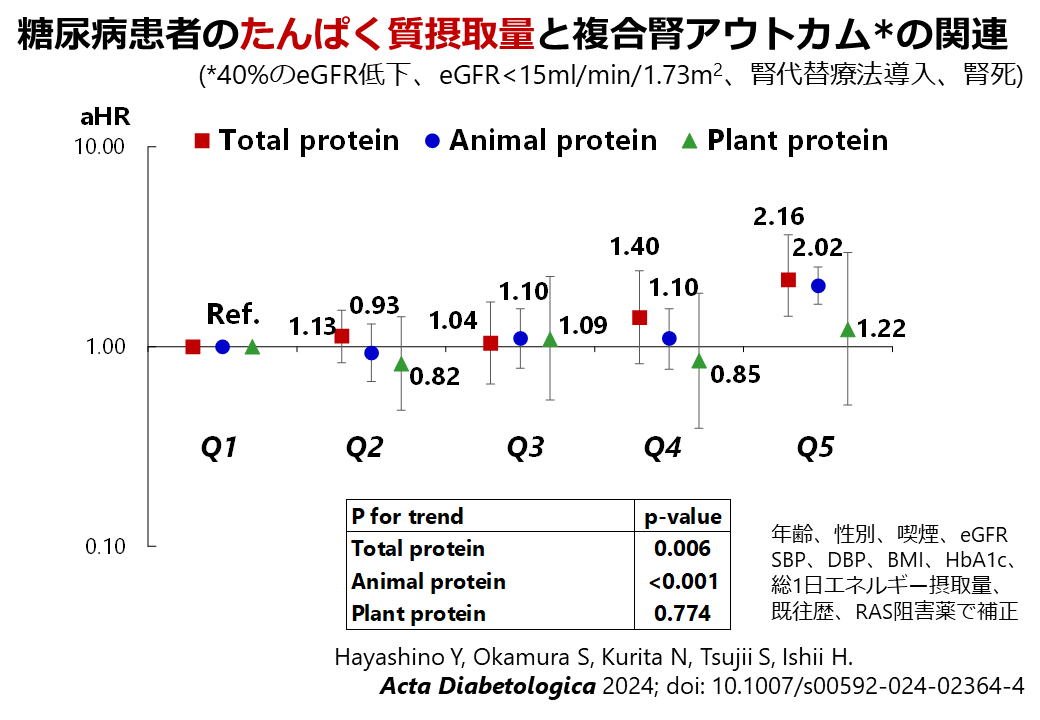

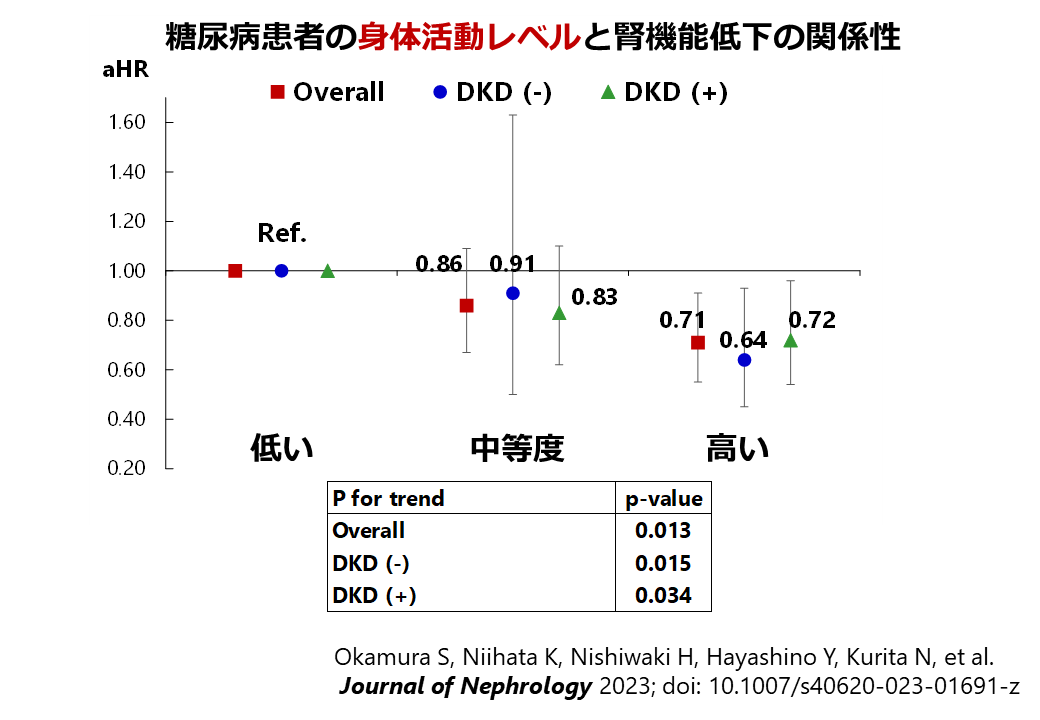

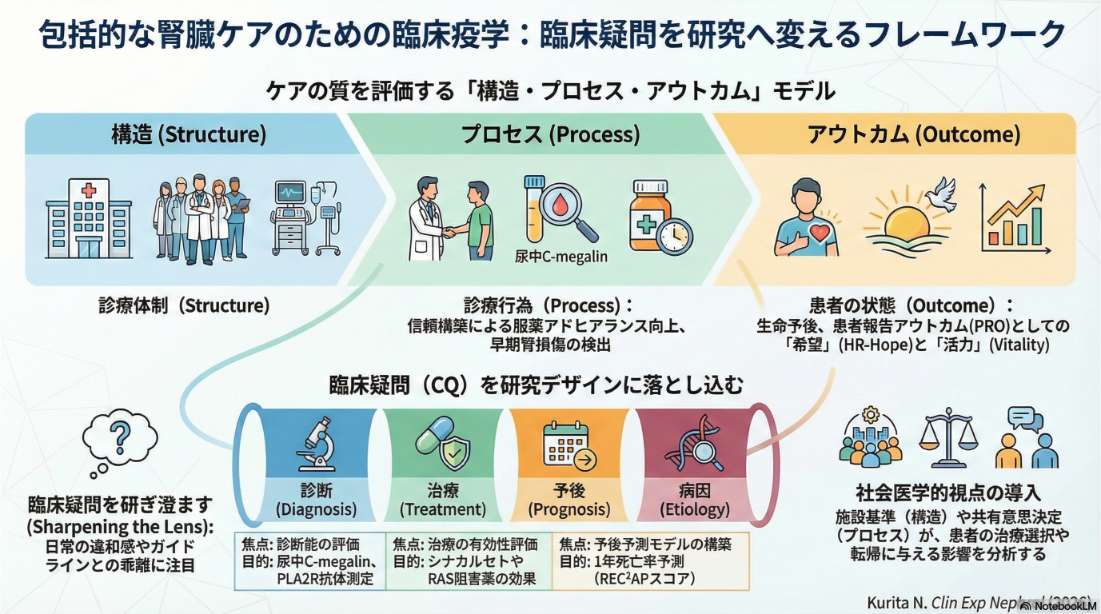

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

慢性腎臓病/CKD

慢性腎臓病の生活の質(QOL)を評価する方法の一つとして、健康関連QOL尺度のSF-36ⓇやKDQOL-SF™の活用法について解説しています。

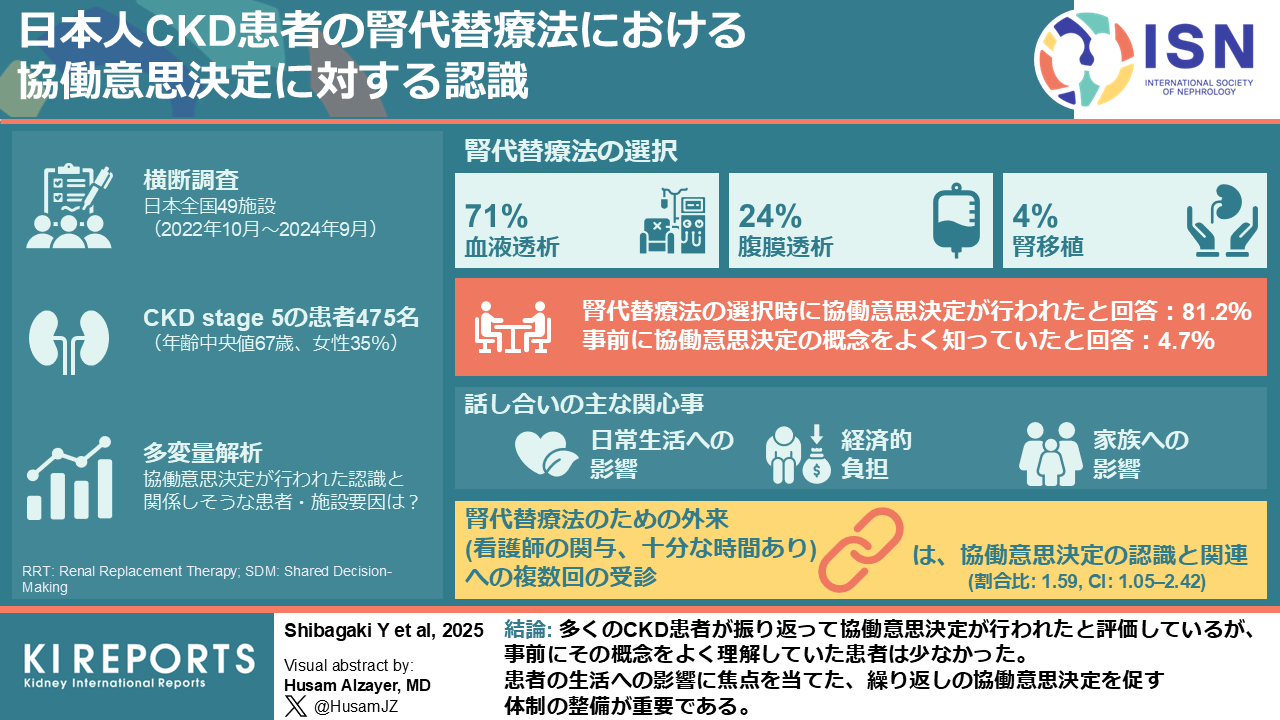

腎代替療法の選択は、患者の生活に大きな影響を与える重要な場面であり、患者と医療者が協力して意思決定を行う「協働意思決定(Shared Decision-Making:SDM)」が推奨されています。しかし、日本におけるCKD(慢性腎臓病)患者のSDMに対する理解や実際の経験、そしてSDMが行われたという認識に影響を与える要因については、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、全国49施設の成人CKD患者475名を対象に、腎代替療法を選択した際のSDMに関する調査を行いました。その結果、全体の8割以上が腎代替療法選択時にSDMが行われたと感じていた一方で、調査前からSDMという概念をよく知っていた人はわずか4.7%でした。患者が特に重視したい話題は、「日常生活への影響」「経済的負担」「家族との関係」などで、多くの人が「腎代替療法が必要になる直前」に「複数回にわたる話し合い」の実施を望んでいました。また、腎臓専門医だけでなく、医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医(非腎臓専門医)など、さまざまな医療職の関与も重視されていました。SDMの認識と有意に関連していたのは、腎代替療法選択のための外来(看護師の参加と十分な時間が確保された外来)への複数回の受診でした。本研究の結果より、日本の腎代替療法選択において患者は自身の生活に直結する情報を求めており、繰り返しSDMの機会を設ける体制の整備が、今後のCKD診療においてますます重要になると考えられます。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(C) 課題番号JP21K10314; 研究代表者:柴垣; 基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田)を受けたPREPARES研究(PREference for PAtient REnal replacement therapy and Sharing Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、聖マリアンナ医科大学の柴垣教授が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットし、日本全国の50の施設でご活躍の腎・透析専門医の先生方とチームで推進しました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。患者との「対話」ひと工夫を 腎臓病治療の共同意思決定、福島医大グループ調査. 福島民友. 2025年6月18日 日刊3ページ.]

本研究は、血液透析患者におけるプロトンポンプ阻害薬(PPI)と赤血球造血刺激因子(ESA)抵抗性貧血との関連性を検証しました。これは、鉄の吸収を阻害する可能性があるPPIが、貧血を引き起こす可能性があるという以前の懸念を具体的なデータで裏付けたものです。

Japan Dialysis Outcomes and Practice Patterns Studyの反復測定データを活用した結果、PPI使用者においてエリスロポエチン抵抗性指標(ERI)が高いことが示されました(差分:0.95 IU/週/kg/(g/dl)。ESA投与量(差分:336 IU/週)およびエリスロポエチン抵抗性貧血(割合差:3.9%)にも、明確な差が見られました。また、PPI使用者では、PPIとESA抵抗性貧血を媒介する可能性があると考えられるTSATが低いことも示されました(差分:-0.82%)。

この知見は、PPI使用者が測定の難しい潜在的な消化管出血の病態を反映している可能性がある点に注意が必要です。しかし、同時に、PPI使用者がこの集団の過半数を占めるため(52.7%)、貧血治療の改善が十分でない場合には治療薬の増量だけでなく、PPIの処方の見直しやPPIの処方を必要とする病態を見直すきっかけになるかもしれません。

東京慈恵会医科大学の中島章雄先生がリサーチ・クエスチョンを発案され、主指導教員は研究デザインと解析計画の面で主にコミットしました。

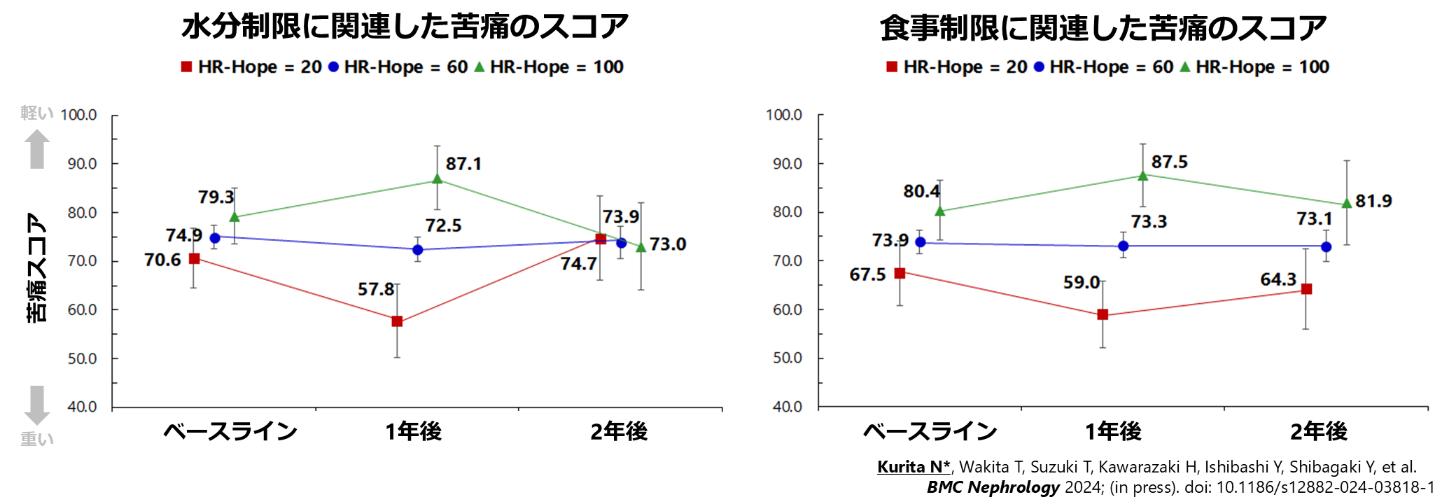

臨牀透析2023年9月の特集がホープになった!ということで、健康関連ホープ尺度の開発と応用でご一緒させて頂いている柴垣有吾先生より、石橋由孝先生(日本赤十字社医療センター腎臓内科)とともに企画段階からお声掛けいただき、共同編集者として特集に取り組ませて頂きました。

この特集では、主指導教員が尊敬する臨床や研究の同僚や先輩方に玉稿を寄せて頂きました。具体的には、腎透析臨床の実践者や、人生の終末期の心理や意思決定に焦点を当てて診療と研究を行う臨床家、行動医学の専門家に、診療現場での希望の意義やアプローチの仕方について理解を深めることができるよう、具体的にわかりやすくご執筆頂きました。

読者の皆様が透析患者さんとより良い治療関係を築き、患者さんの充実した疾病ライフを支えるための一助となることを願ってやみません。

透析における臨床研究で用いられるPROと身体データとのつながり、PROの使い道、健康関連ホープ尺度について解説しています。