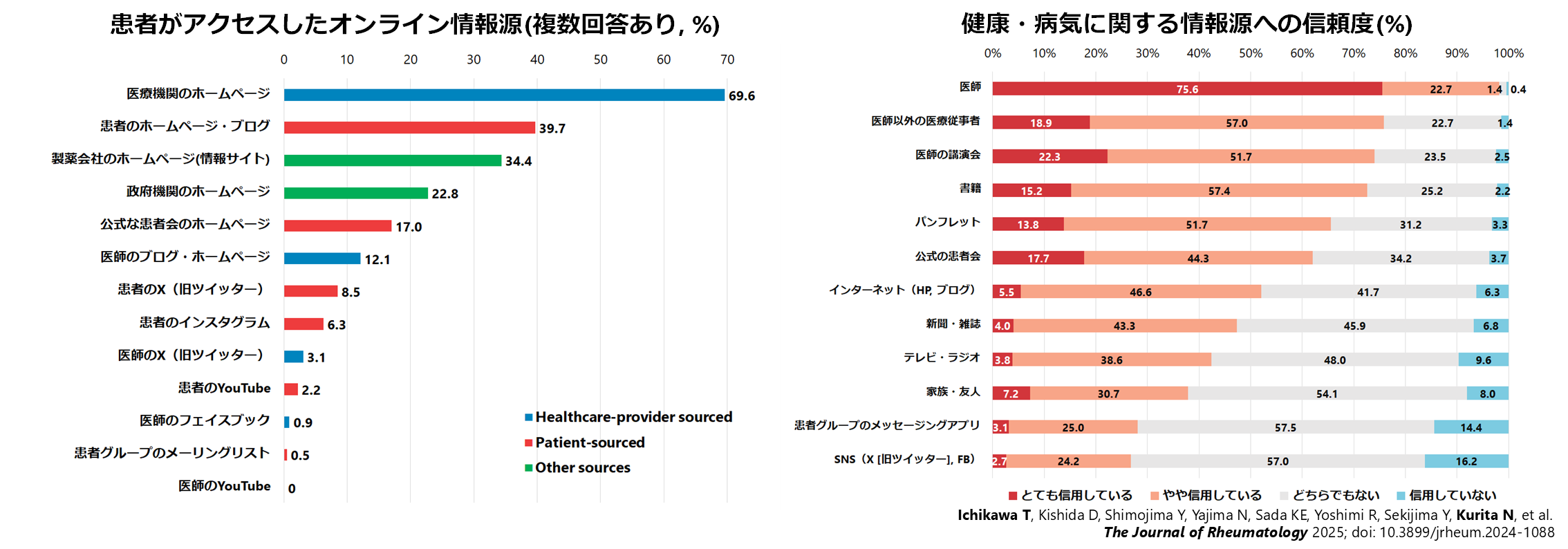

全身性エリテマトーデス(SLE)をもつ方々が、どこから健康情報を得ているのか? そして、その情報をどのくらい信頼しているのか? さらに、その“信頼度”に影響を与える背景とは?そんな疑問に迫ったのが、この研究です。最初にアクセスする健康情報源としてはオンライン情報源が最多で、医療機関のWebサイトだけでなく、同じ病をもつ患者さんのブログやSNS(X、Instagramなど)も多くアクセスしていました。しかしながら、SNSを信頼する割合は医師と比べて低いことが判明しました。特に、機能的なヘルスリテラシー(情報を理解し活用する力)が高い人ほど、SNSを信頼せず、医師への信頼が高い傾向がありました。この結果は、患者さんが診察時に持ってくる“情報の出どころ”や“その情報をどれくらい信じているか”が、個々の背景によって異なる可能性を示しています。医療者としては、こうした多様な情報源へのアクセス実態をふまえ、どのように対話し、どのプラットフォームを通じて情報発信するかを考えるヒントになるかもしれません。弊分野の博士研究員でもある、信州大学の市川貴規先生が筆頭の研究論文です。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた♣️TRUMP2-SLE♠️プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

業績

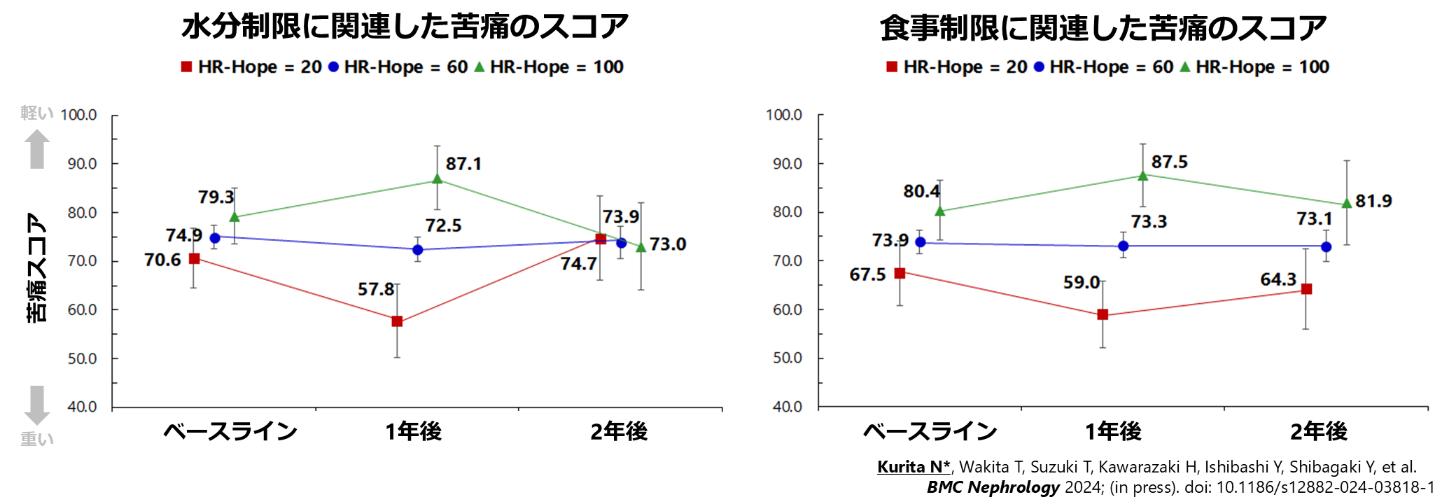

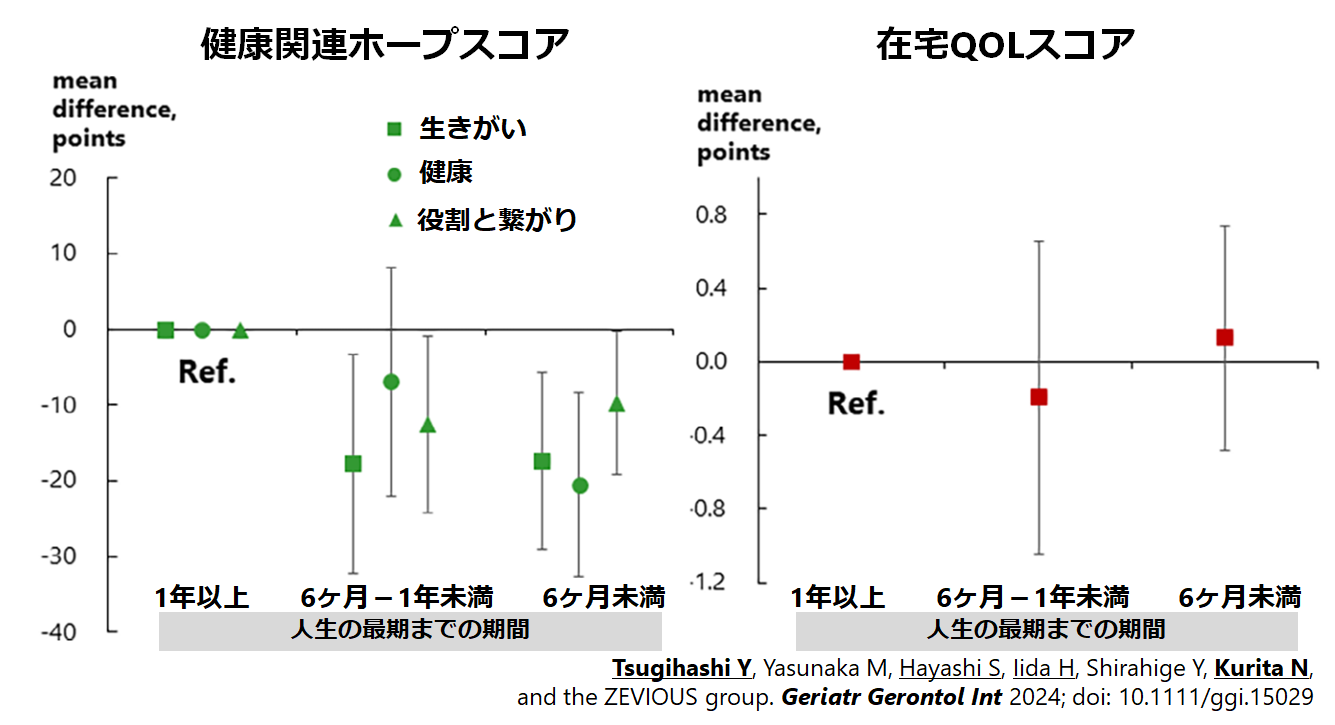

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者さんを対象に、人生の最期の期間を追跡した後に、調査開始時点のQOL、およびホープとの関係性を分析しました。QOLはQOL-HC(高得点ほどQOLが高い)で、ホープは健康関連ホープ尺度のドメインスコア(「健康」、「役割とつながり」、「生きがい」:高得点ほど希望が高い)で評価しました。その結果、最後の期間が短い患者ほど、ホープのすべてのサブドメインが低下していました。この結果は、担当医が予測した期待余命とホープの先行研究で、「役割とつながり」というサブドメインが維持されている結果とは相反するものでした。先行研究の結果は、在宅医が希望や感謝を伝える患者さんを診たときに余命がわずかとみなす傾向があることで説明できるかもしれません。もしかすると本研究結果のように患者のホープが失われつつある状況を過小評価している可能性があります。したがって、患者の"真のホープ"の程度を理解するためには、在宅医が継続的な対話を重ねて、たとえ本音をはっきり言わなくても推測する努力が求められているのかもしれません。

長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方・医療法人社団鉄祐会とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、次橋幸男先生が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットしました。

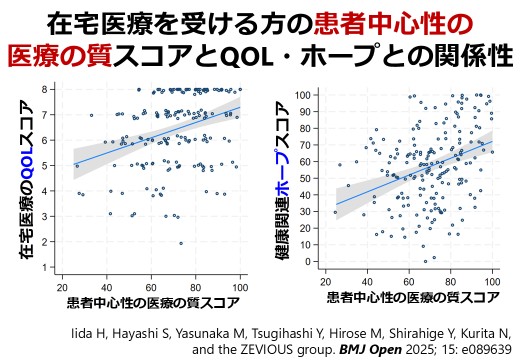

東京、奈良、長崎の3地域で在宅医療を受ける患者を対象に、患者経験(ひらたく言えば、患者さん本位の医療を受けた経験を評価するスコア)とQOL(生活の質)、および健康関連希望(ホープ)との関係性を横断的に分析しました。患者経験はプライマリ・ケアの質を反映するJPCAT-SFで評価しました。QOLはQOL-HCスケール(高得点ほど生活の質が高い)で評価し、ホープは健康関連ホープ尺度(HR-Hope)の総スコアで評価しました。その結果、患者経験が良好であるほど、QOLおよびホープのスコアが有意に高いことが明らかとなりました。患者経験のドメイン別に調べても同様の関係性があることも確認できました。

医療法人社団鉄祐会・長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku EValuative Initiatives and OUtcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主指導教員が、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。

慢性腎臓病の腎代替療法(透析や腎移植など)の導入前や導入後を中心に、抑うつや絶望感(ホープレス)を含む心理的葛藤やアドバンスケアプラニングについて解説しています。

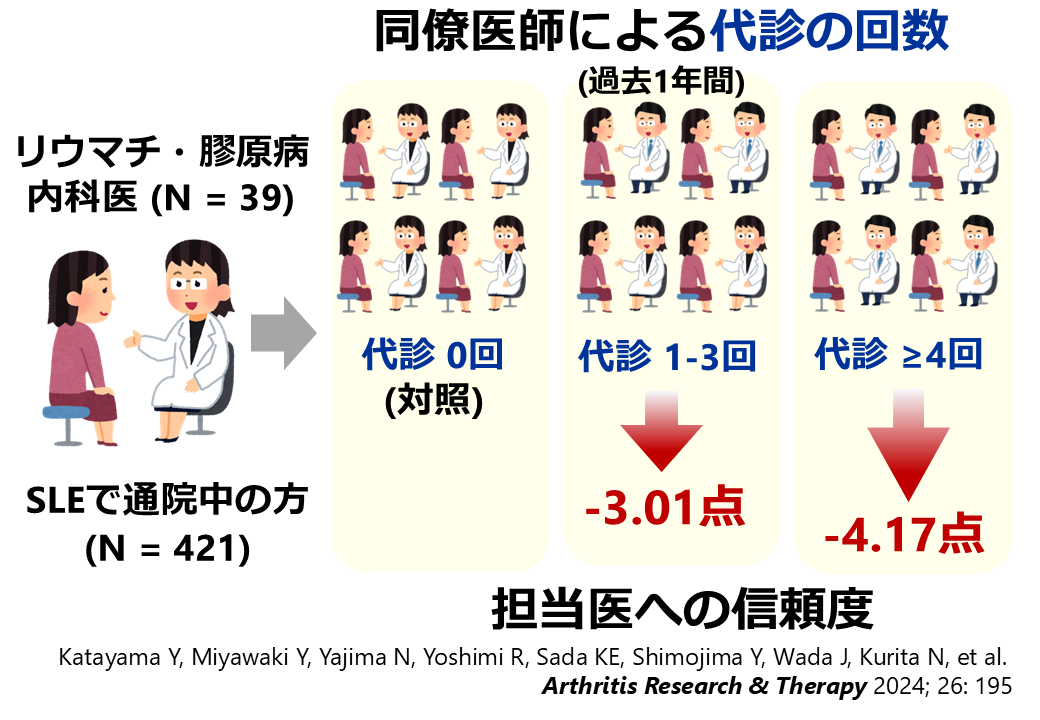

全身性エリテマトーデス(SLE)患者が担当リウマチ医に抱く信頼度に対して、リウマチ医の代診回数がどのような影響を与えるかを調査しました。過去1年間の代診回数を「なし」「1~3回」「4回以上」の3つに分けて分析した結果、代診回数が1~3回および4回以上のグループでは、担当リウマチ医への信頼度がそれぞれ3.0ポイントおよび4.2ポイント低いことが明らかとなりました。通常の外来診療で、医師の学会研修や病気などで他の医師による代診が避けられないことがあります。この研究結果は、できる限り主治医との継続的な診療を確保しつつ、代診の医師が関わる際に患者の信頼感を維持するための工夫が必要であることを示唆しています。この研究は、科学研究費補助金の助成(挑戦的研究(萌芽) 課題番号22K19690; 研究代表者:栗田, 基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田)を受けた![]() TRUMP2

TRUMP2![]() -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.]

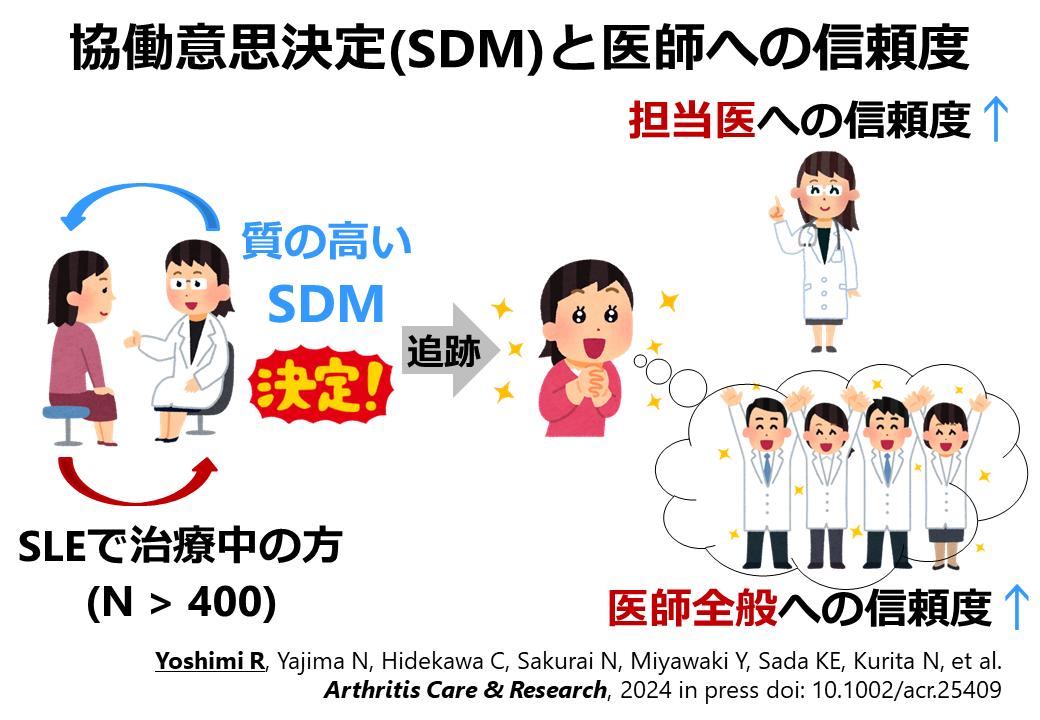

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、患者の共同意思決定(SDM)への参加が医師への信頼とどのように関係するかを追跡調査により分析しました。

その結果、共同意思決定の質が高いほど、主治医に対する信頼度が高くなることがわかりました。さらに、医師全般に対する信頼度も高くなることがわかりました。

以上から、SLEの方々がSDMに参加することによって、医師-患者関係や医療全体の信頼が向上する可能性が示唆されました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2

TRUMP2![]() -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

日本の血液透析患者を対象に質問紙調査を行い、健康に関する情報を入手して適切に活用する力(ヘルスリテラシー)が服薬を指示通りに続ける程度(服薬の遵守度)にどのように影響するか、またこの影響が医師への信頼度によってどのように中継されるかを調査しました。

その結果、機能的なヘルスリテラシーと伝達的なヘルスリテラシーは、服薬の遵守度と良い関係があることが分かりましたが、批判的なヘルスリテラシーが高いと服薬の遵守度が低下する傾向がありました。さらに、これらのヘルスリテラシーと服薬の遵守度の関係は、医師への信頼によって中継される可能性が示されました。言いかえると、健康情報を理解する力が高いほど、服薬の遵守度が高くなりますが、これは医師の治療の説明などに対する信頼が役割を果たしており、信頼するほど医師の指示通りに服薬を続けられる傾向があるという考えを、研究が支持しました。

この結果から、血液透析患者の服薬の遵守度を向上させるためには、適切なヘルスリテラシーに対応したアプローチだけでなく、医師との信頼関係の構築も重要であることが確認できました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。福島医大 人工透析患者の服薬行動調査 効用に懐疑で中断の傾向 稲永医師、栗田特任教授のチーム. 福島民報. 2024年1月31日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。医療情報 積極収集する患者 服薬順守度高く 福島医大の稲永医師ら調査. 福島民友. 2024年1月31日 日刊19ページ.]

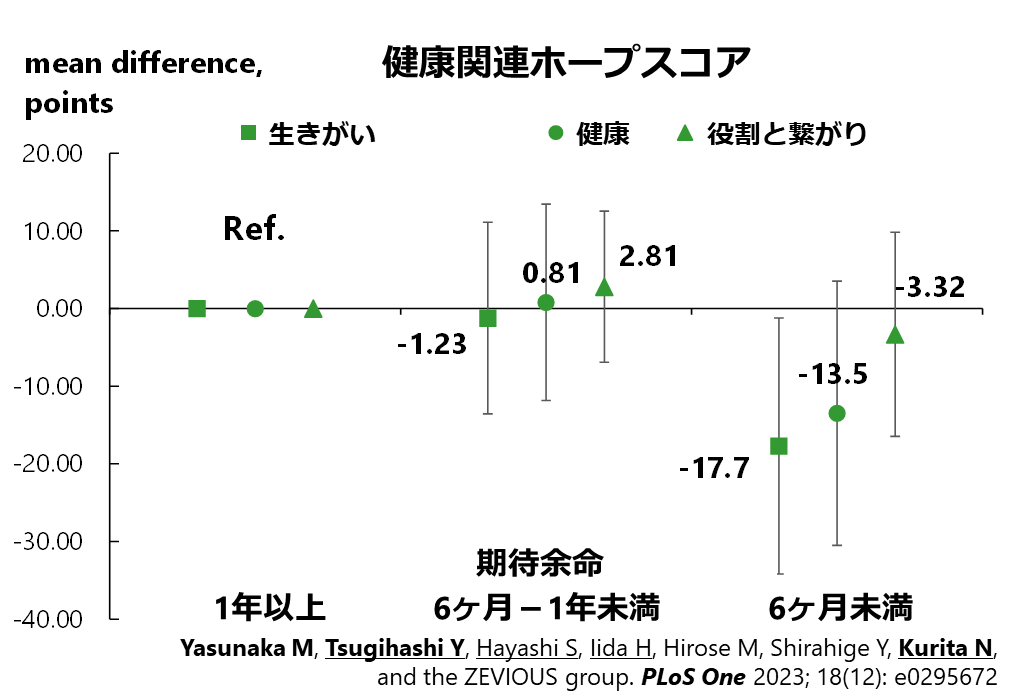

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の期待余命(どれぐらいの年数を生きるかを担当医が予測したもの)と生活機能、QOL、およびホープとの関係性を横断的に分析しました。生活機能はWHODAS 2.0(高得点ほど機能と障害が悪い)で、QOLはQOL-HC(高得点ほどQOLが高い)で、ホープは健康関連ホープ尺度のドメインスコア(「健康」、「役割とつながり」、「生きがい」:高得点ほど希望が高い)で評価しました。期待余命が短いほどQOLスコアが高くなる一方で、生活機能は低くなることがわかりました。期待余命が短いほど、「生きがい」スコアは低くなる一方で、「役割とつながり」については顕著な違いは示されませんでした。

長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方・医療法人社団鉄祐会とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は安中正和先生が務められ、次橋幸男先生が加勢しました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。