整形外科学講座の加藤欽志先生が筆頭で解析論文化したリサーチ・クエスチョンが、米国整形外科スポーツ医学会の系列誌に掲載されました。福島県の高校野球選手944名を対象に「体のどこの部位の筋骨格系の痛みが、強い心理的ストレス反応と関係するか?」を分析した調査研究です。特にピッチャーでは、重度の肘痛・腰痛の経験が、強い心理的ストレス反応と関連することがわかりました。博士研究員の富永亮司先生と主指導教員が解析・結果の解釈・論文の準備で参画させて頂きました。

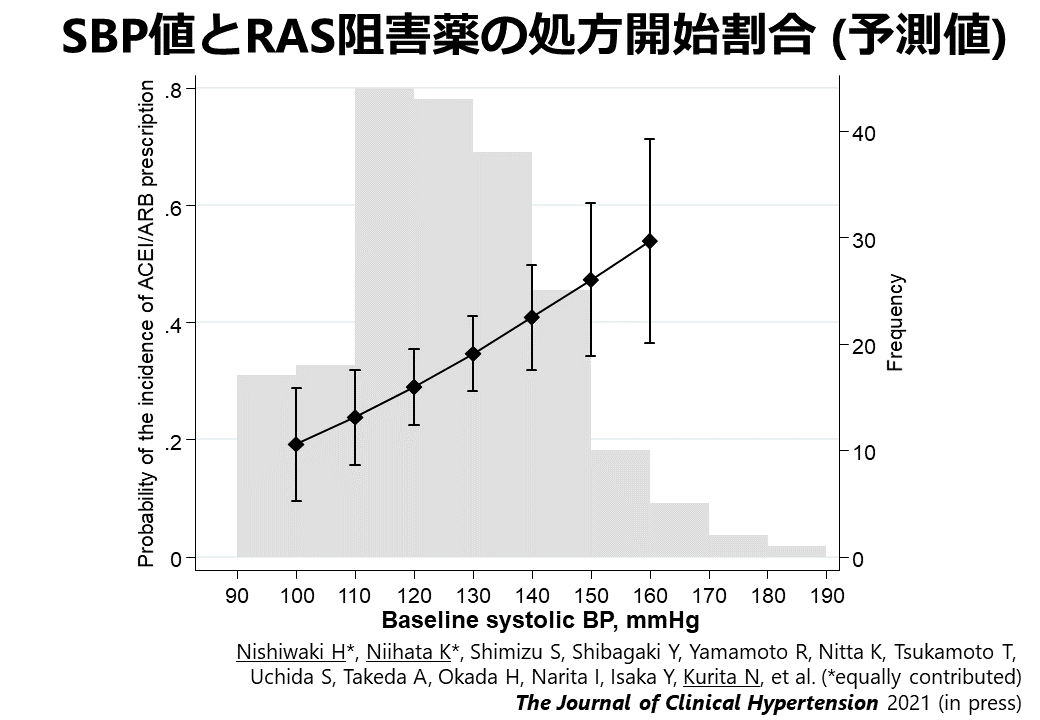

ネフローゼ症候群GL作成ワーキンググループから発案されたクリニカル・クェスチョンです。微小変化型ネフローゼ症候群や、膜性腎症などの特発性ネフローゼ症候群に対するレニン-アンジオテンシン系(RAS)阻害薬の処方実態を調べました。ネフローゼの治療開始前に4割弱の患者にRAS阻害薬が処方されていました。処方されていなかった患者のうち、約3分の1の患者でRAS阻害薬が新たに処方されました。特に膜性腎症や、観察開始時点の収縮期血圧が高い患者ほど、新規処方される実態が明らかとなりました。今後は、RAS阻害薬により蛋白尿を寛解させるだけの有効性が実臨床で認められるかどうか、その検証が望まれます。西脇宏樹先生(昭和大学、イノベーションセンターOB)・博士研究員の新畑覚也先生を中心に解析・論文化が進められました。主指導教員は、当時のワーキンググループリーダーの柴垣教授(聖マリアンナ医科大学)によるご縁でリサーチ・クエスチョンの発案に関わり、新畑先生・西脇先生の解析・論文化支援にコミットしました。

SPSS-OKプロジェクトの第7報目となります。2つの質問と2つの患者属性からサルコペニアを診断するサポートツールを開発して、U-TESTと名づけました (U = Underweight, T = Thinning, E = Elderly, ST = Strength)。京都大学の 紙谷司先生が主筆で、あんしん病院の和田先生、関西大学の 脇田 貴文先生らとともに発信したチームプロダクトです。指導教員の栗田宜明が研究デザインの立案から始めたプロジェクトからの成果であり、解析・論文化までを支援しました。[※研究成果を発表した筆頭演者の紙谷司先生に対して、2022年2月25日に第6回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術大会 大会長賞が送られました: 記事URL ]

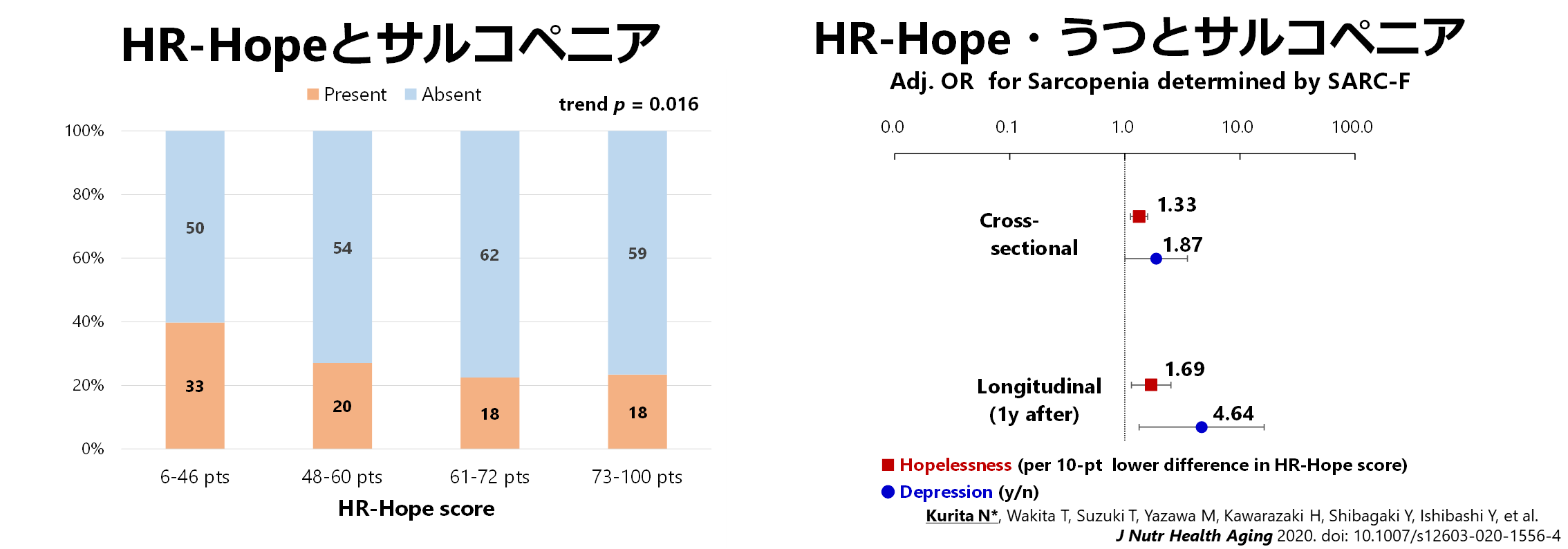

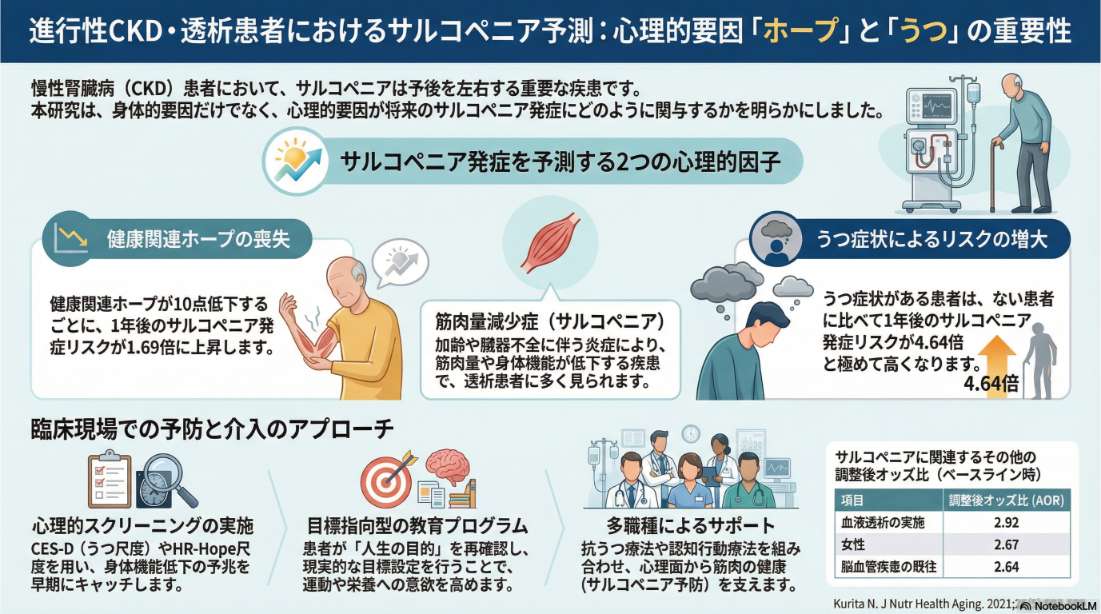

私たちは、成人の慢性腎臓病(CKD)患者において、健康関連ホープ尺度(HR-Hope)/うつとサルコペニアの関係性を長期的に分析しました。その結果、HR-Hopeスコアが低いほど、サルコペニアになる可能性が示されました。さらに、抑うつを抱えることも、独立した要因としてサルコペニアを引き起こす可能性があることがわかりました。この研究は、ヨーロッパ臨床栄養・代謝学会(ESPEN)とヨーロッパ腎臓学会・ヨーロッパ腎栄養グループ(ERN-ERA)によってまとめられた、高齢のCKD患者向けのタンパク質・エネルギー摂取量の指針とするためのレビュー論文(Piccoli GB et al. Clinical Nutrition 2023)に引用されました。

この研究は、科学研究費補助金の助成を受けて実施されたものです(基盤研究(B) 課題番号16H05216, 研究代表者:柴垣有吾, 研究分担者:福原 脇田 栗田; 若手研究 課題番号18K17970)。

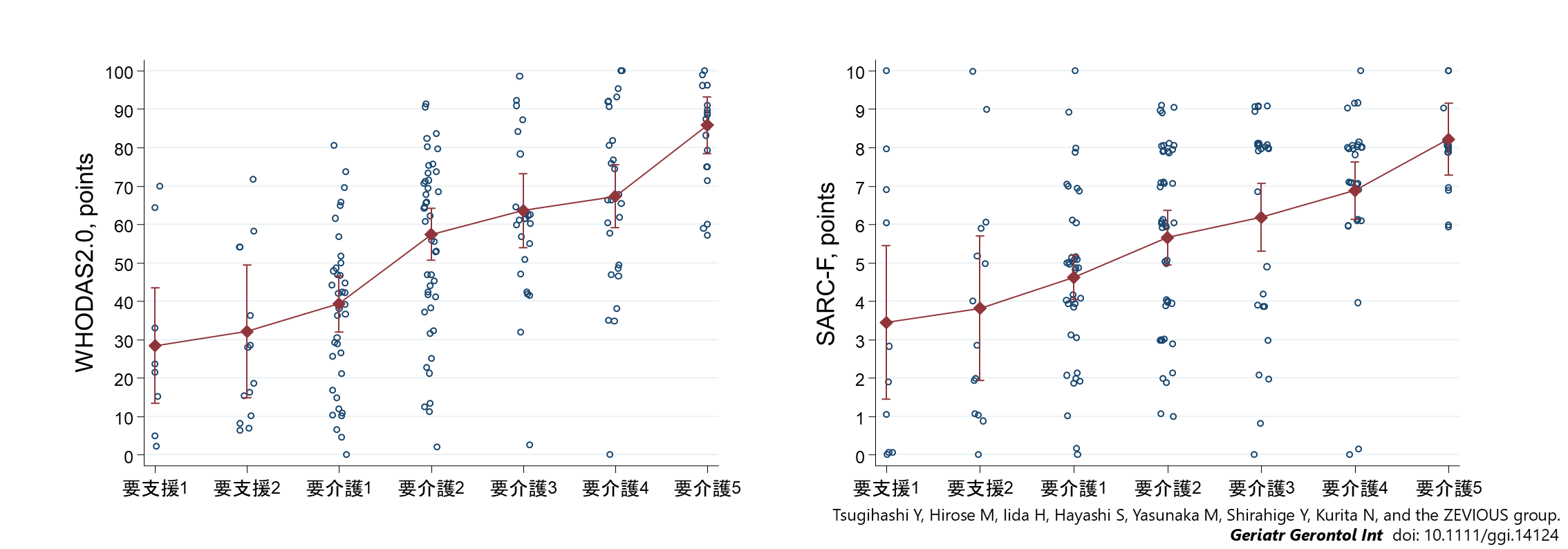

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の要介護度と自己報告による生活機能・身体機能との関係性を横断的に分析しました。生活機能は国際生活機能分類(ICF)を反映するWHODAS2.0で、身体機能はサルコペニアのスクリーニングで用いられるSARC-Fで評価しました。要介護度が高くなるほど、自己報告に基づく生活機能や身体機能のレベルが低下することを示しました。

長崎在宅Dr.ネット・医療法人社団鉄祐会・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。

成人の慢性腎臓病(CKD)の病期(ステージ)と健康関連ホープ尺度(HR-Hope)との関係性、およびHR-Hopeとアドヒアランスの負担感・身体指標との関係性を横断的に分析しました。HR-Hopeスコアが高いほど、水分制限・食事制限の負担感が軽く、収縮期血圧が高くないことがわかりました。HR-Hopeスコアは、保存期ステージ5の参加者で最も低く、ステージ5DのHR-Hopeスコアはステージ4と同程度でした。

CKDの治療アドヒアランスは、健康に関連するホープをどの程度持っているかに依存しており、そのホープはCKDの病期によって異なる可能性があることを示しました。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号16H05216; 研究代表者:柴垣有吾; 研究分担者:福原 脇田 栗田)を受けて実施した研究です。のちに、腎代替療法についての選択肢を患者さんが理解するための対話法に関するトピックを掲載している米国NPOのウェブサイト記事の中で、本研究論文が引用されました[米国Home Dialysis Central:How to Talk to Patients About Home Dialysis: Four Steps for Professionals]。