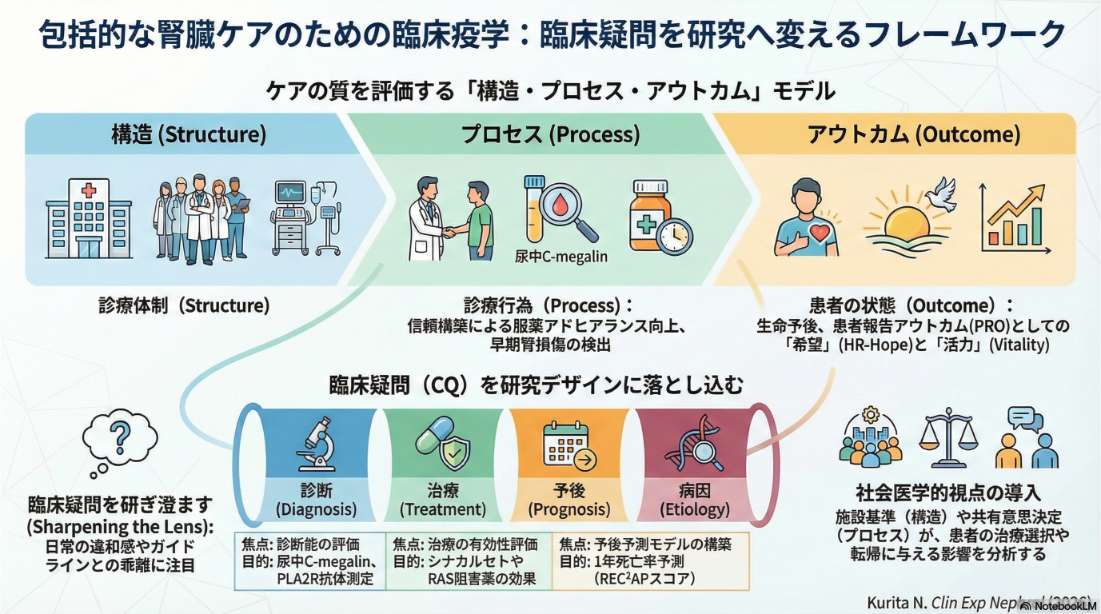

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

透析/dialysis

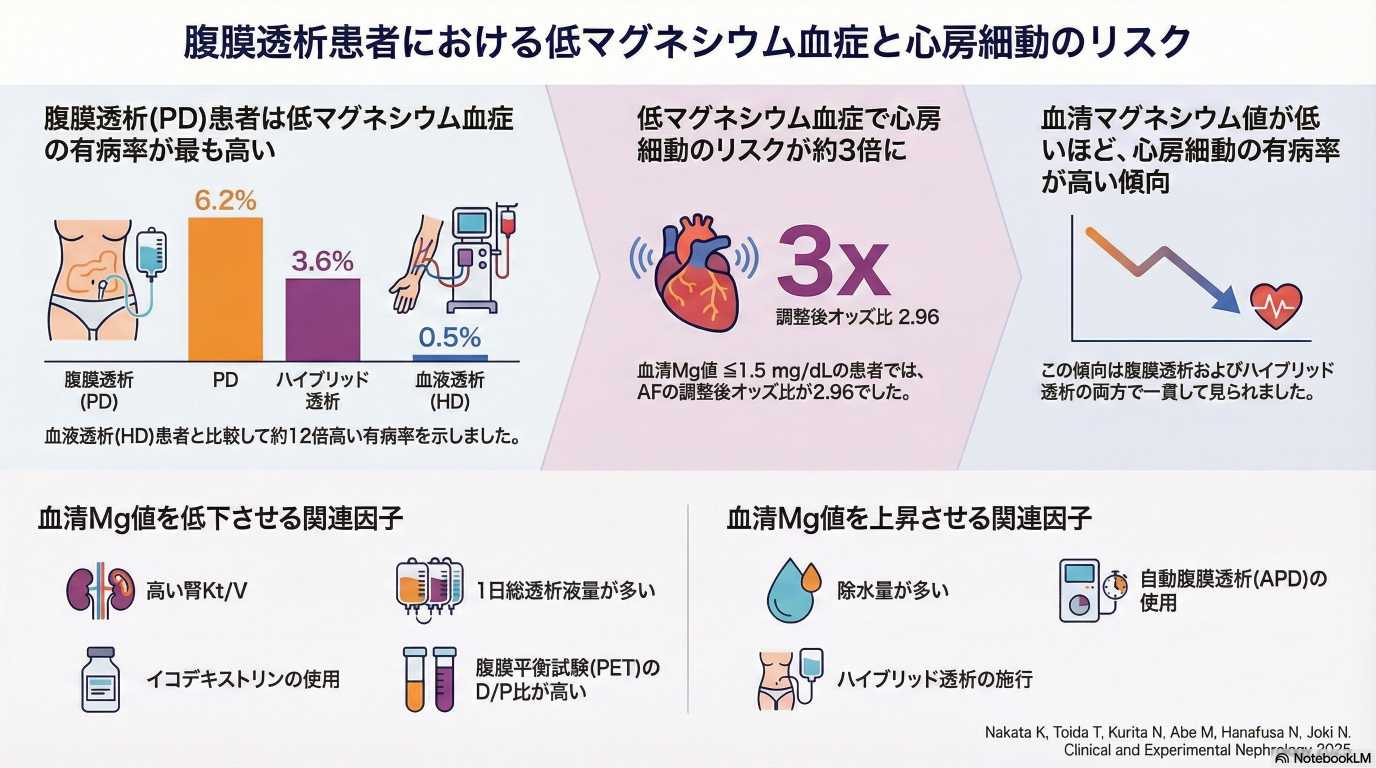

本研究では、腹膜透析患者における血清マグネシウム低値の頻度と、その関連因子を明らかにし、さらに血清マグネシウムと心房細動との関係を検討しました。

血清マグネシウム値が 1.5 mg/dL以下であった割合は、

-

腹膜透析単独:6.2%

-

血液透析との併用療法:3.6%

-

血液透析:0.5%

と、腹膜透析患者で高いことが分かりました。

また、血清マグネシウム低値は心房細動の有病と強く関連しており、調整後オッズ比では約3倍の関連が認められました。

さらに、

-

残腎機能が高いこと

-

1日あたりの透析液使用量が多いこと

-

腹膜平衡試験(PET)における D/P 比が高いこと

-

アイコデキストリンの使用

が、血清マグネシウム低値と関連していました。ただし、この知見は横断研究のデザインに基づくため、さらなる因果関係の検証が必要です。

本研究は、東邦大学 常喜教授とともに研究課題を発案し、同大学の中田先生、博士研究員の戸井田先生、および主指導教員が解析・論文化に携わりました [※論文の詳細は こちら よりご覧いただけます]。

腎臓・透析における臨床研究で用いられるPRO (patient reported outcome) とPRE (patient reported experience)に関するコンセプトや使い道、健康関連ホープ尺度について解説しています。

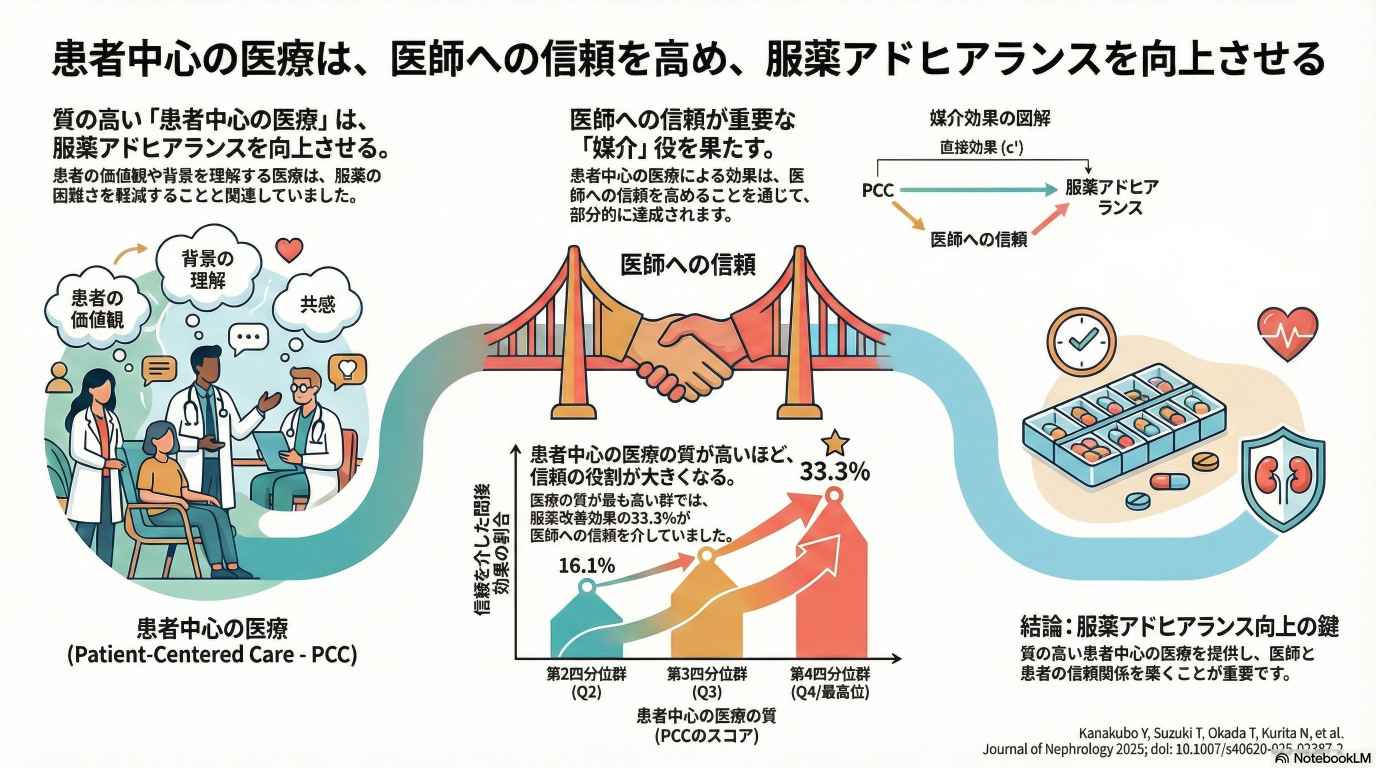

「人を中心に据えた医療」や「医師への信頼」が透析患者の服薬アドヒアランスに影響することが経験的に知られていますが、それらがどのように服薬アドヒアランスにつながるのかが明らかではありませんでした。日本の6施設に通院する血液透析患者を分析した結果、「人を中心に据えた医療の質」が高いほど服薬の困難度は少なく、その関連は「医師への信頼」の高さを通じて部分的に媒介されていました。特に質が最も高い群では、服薬アドヒアランスへの影響の約3分の1が「医師への信頼」を介したものでした。本研究は、透析患者の服薬アドヒアランス向上のためには、信頼関係の構築やケアの継続性・ケアの連携を含む多面的な「人を中心に据えた医療アプローチ」が重要であることを示しています。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田; 基盤研究(C) 課題番号23K16271; 研究代表者:戸井田)を受けた研究の成果(チームプロダクト)です。[※論文はこちらよりご覧頂けます。]

慢性腎臓病の生活の質(QOL)を評価する方法の一つとして、健康関連QOL尺度のSF-36ⓇやKDQOL-SF™の活用法について解説しています。

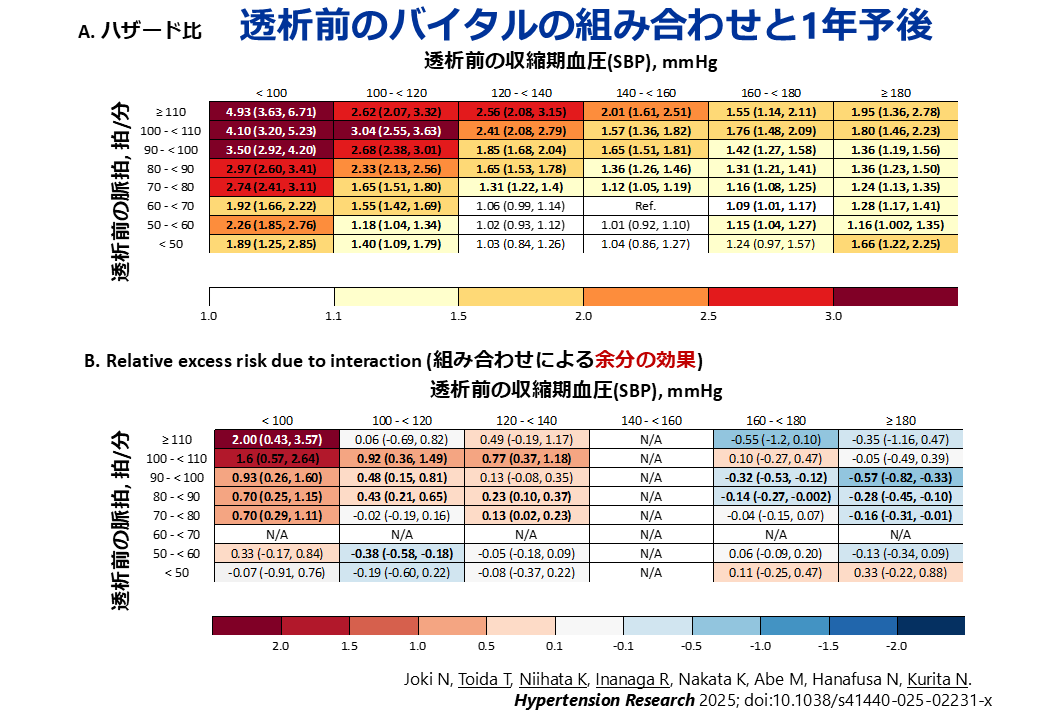

透析患者における予後評価の指標として、透析前の収縮期血圧(SBP)や脈拍数は広く用いられていますが、それぞれを個別に評価するだけでなく、両者を組み合わせて評価することが予後にどのような影響を与えるかは、これまで十分に検討されていませんでした。本研究では、日本透析医学会が実施する全国透析データベース(Japanese Renal Data Registry)を用いて、維持血液透析を受けている275,215名の患者を対象に、透析前のSBPと脈拍数の組み合わせが1年以内の死亡リスク、心疾患による死亡リスクの予測において、どの程度有用であるかを検討しました。

その結果、SBPが低い場合には、脈拍数に関係なく全死亡リスクが高まる傾向が認められました。また、SBPと脈拍数を組み合わせて評価するモデルは、それぞれを単独で評価するモデルよりも、全死亡および心血管死の予測において統計学的に優れていることが明らかになりました。特に、低いSBPまたは高い脈拍数の組み合わせにおいて、相加的・相乗的なリスクの増加が観察されました。

これらの結果は、透析前に日常的に測定される血圧と脈拍というシンプルな指標を組み合わせて評価することで、単独評価では見逃される可能性のある高リスク患者の層別化が可能になることを示唆しています。臨床現場における予後予測や治療方針の決定において、より精緻なリスク評価ツールとして活用するためのさらなる研究が求められます。

東邦大学の常喜教授と共に研究課題を発案し、博士研究員の戸井田先生・新畑先生と主指導教員が解析論文化でコミットしました。[※論文はこちらよりご覧頂けます。]

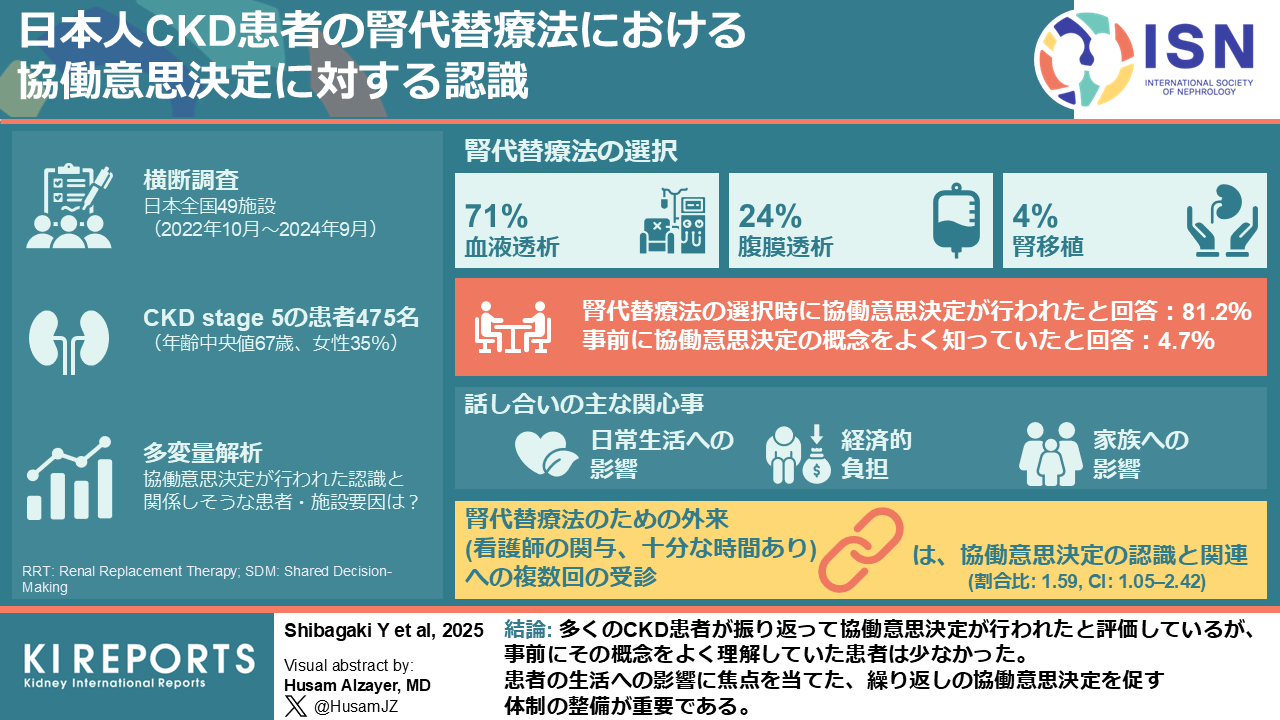

腎代替療法の選択は、患者の生活に大きな影響を与える重要な場面であり、患者と医療者が協力して意思決定を行う「協働意思決定(Shared Decision-Making:SDM)」が推奨されています。しかし、日本におけるCKD(慢性腎臓病)患者のSDMに対する理解や実際の経験、そしてSDMが行われたという認識に影響を与える要因については、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、全国49施設の成人CKD患者475名を対象に、腎代替療法を選択した際のSDMに関する調査を行いました。その結果、全体の8割以上が腎代替療法選択時にSDMが行われたと感じていた一方で、調査前からSDMという概念をよく知っていた人はわずか4.7%でした。患者が特に重視したい話題は、「日常生活への影響」「経済的負担」「家族との関係」などで、多くの人が「腎代替療法が必要になる直前」に「複数回にわたる話し合い」の実施を望んでいました。また、腎臓専門医だけでなく、医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医(非腎臓専門医)など、さまざまな医療職の関与も重視されていました。SDMの認識と有意に関連していたのは、腎代替療法選択のための外来(看護師の参加と十分な時間が確保された外来)への複数回の受診でした。本研究の結果より、日本の腎代替療法選択において患者は自身の生活に直結する情報を求めており、繰り返しSDMの機会を設ける体制の整備が、今後のCKD診療においてますます重要になると考えられます。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(C) 課題番号JP21K10314; 研究代表者:柴垣; 基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田)を受けたPREPARES研究(PREference for PAtient REnal replacement therapy and Sharing Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、聖マリアンナ医科大学の柴垣教授が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットし、日本全国の50の施設でご活躍の腎・透析専門医の先生方とチームで推進しました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。患者との「対話」ひと工夫を 腎臓病治療の共同意思決定、福島医大グループ調査. 福島民友. 2025年6月18日 日刊3ページ.]