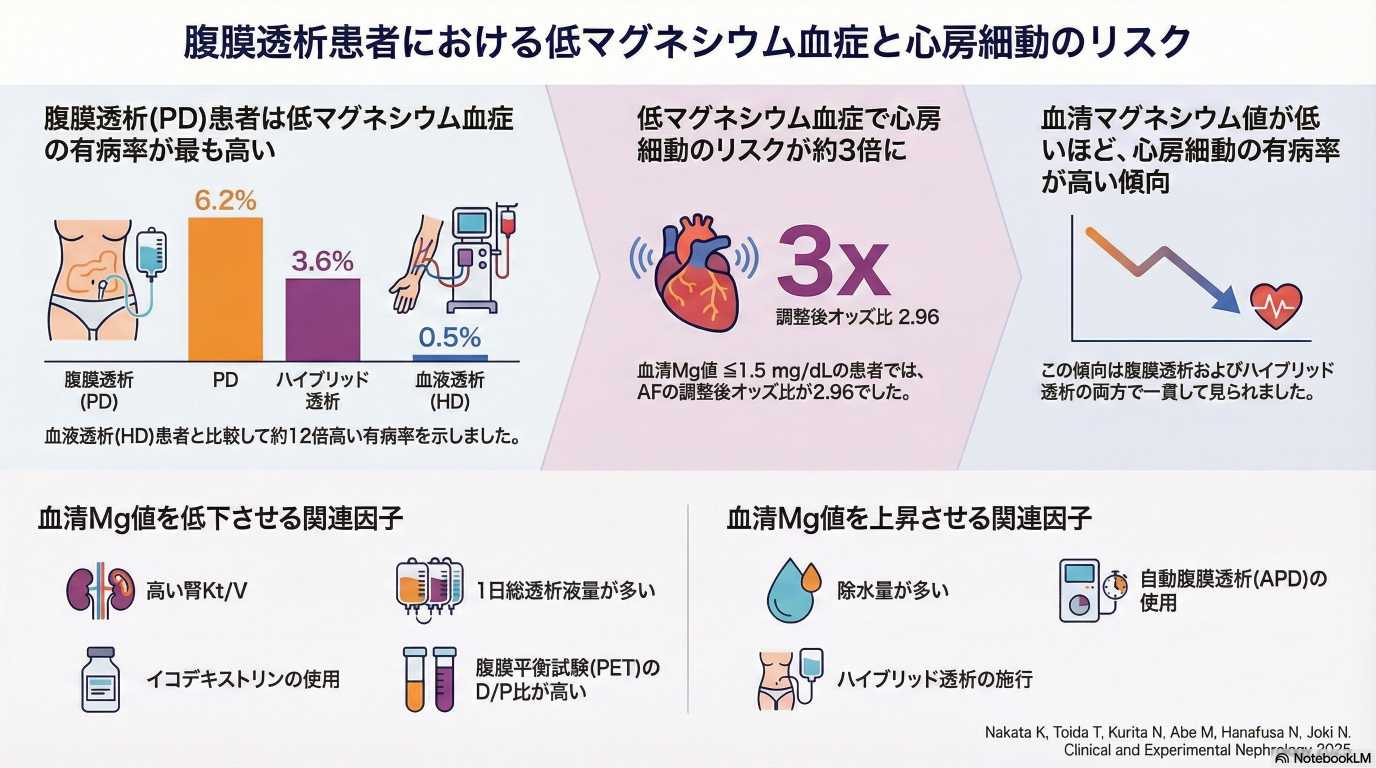

本研究では、腹膜透析患者における血清マグネシウム低値の頻度と、その関連因子を明らかにし、さらに血清マグネシウムと心房細動との関係を検討しました。

血清マグネシウム値が 1.5 mg/dL以下であった割合は、

-

腹膜透析単独:6.2%

-

血液透析との併用療法:3.6%

-

血液透析:0.5%

と、腹膜透析患者で高いことが分かりました。

また、血清マグネシウム低値は心房細動の有病と強く関連しており、調整後オッズ比では約3倍の関連が認められました。

さらに、

-

残腎機能が高いこと

-

1日あたりの透析液使用量が多いこと

-

腹膜平衡試験(PET)における D/P 比が高いこと

-

アイコデキストリンの使用

が、血清マグネシウム低値と関連していました。ただし、この知見は横断研究のデザインに基づくため、さらなる因果関係の検証が必要です。

本研究は、東邦大学 常喜教授とともに研究課題を発案し、同大学の中田先生、博士研究員の戸井田先生、および主指導教員が解析・論文化に携わりました [※論文の詳細は こちら よりご覧いただけます]。