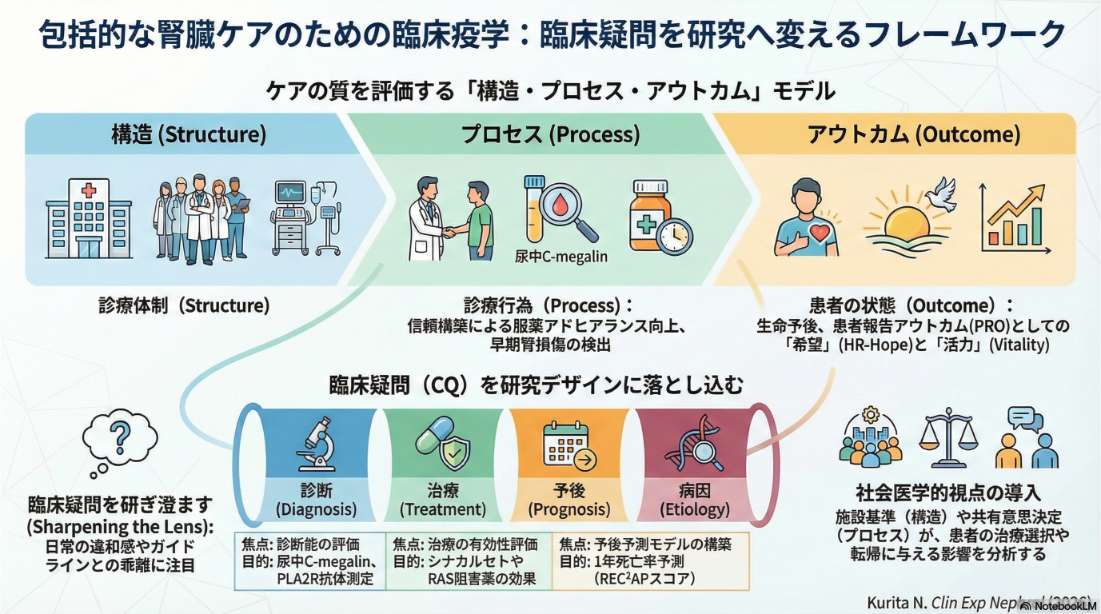

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

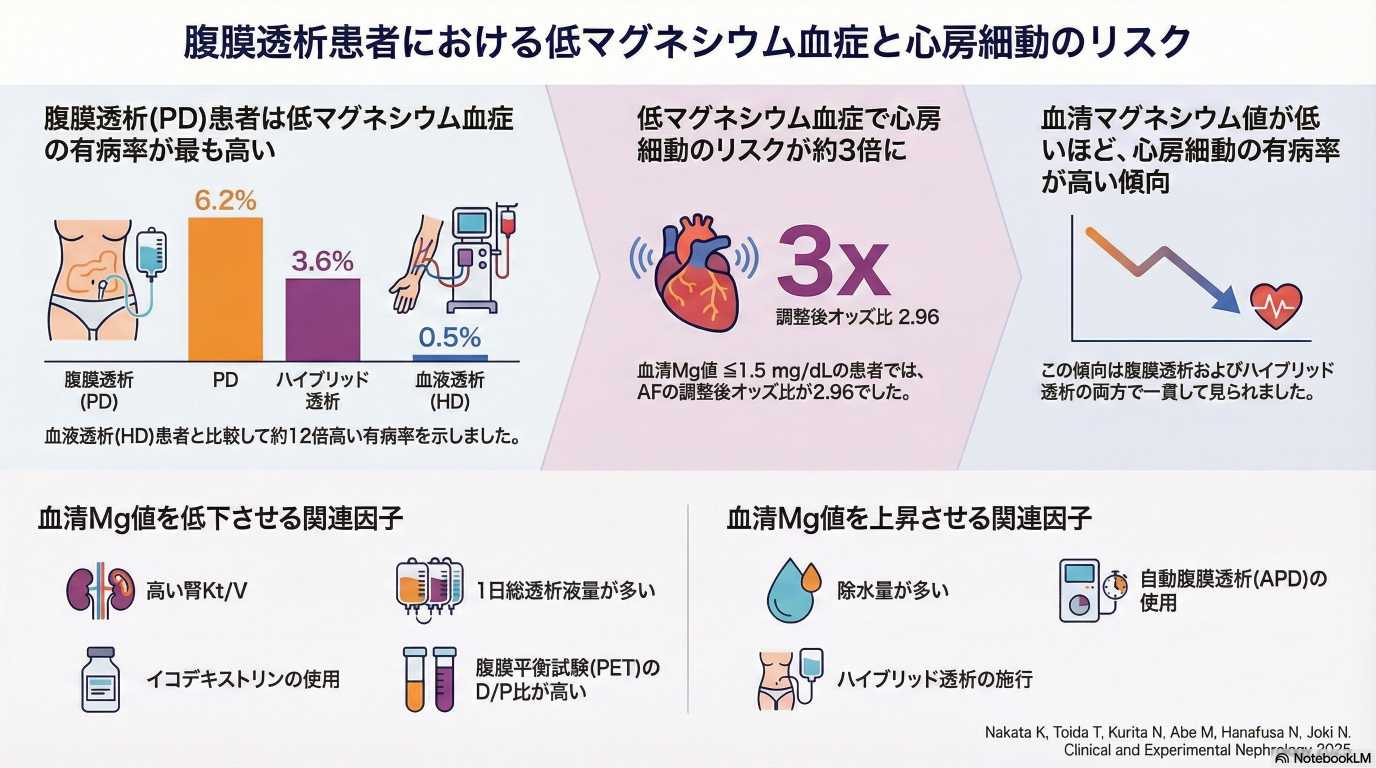

本研究では、腹膜透析患者における血清マグネシウム低値の頻度と、その関連因子を明らかにし、さらに血清マグネシウムと心房細動との関係を検討しました。

血清マグネシウム値が 1.5 mg/dL以下であった割合は、

-

腹膜透析単独:6.2%

-

血液透析との併用療法:3.6%

-

血液透析:0.5%

と、腹膜透析患者で高いことが分かりました。

また、血清マグネシウム低値は心房細動の有病と強く関連しており、調整後オッズ比では約3倍の関連が認められました。

さらに、

-

残腎機能が高いこと

-

1日あたりの透析液使用量が多いこと

-

腹膜平衡試験(PET)における D/P 比が高いこと

-

アイコデキストリンの使用

が、血清マグネシウム低値と関連していました。ただし、この知見は横断研究のデザインに基づくため、さらなる因果関係の検証が必要です。

本研究は、東邦大学 常喜教授とともに研究課題を発案し、同大学の中田先生、博士研究員の戸井田先生、および主指導教員が解析・論文化に携わりました [※論文の詳細は こちら よりご覧いただけます]。

2023年に「日本腰痛学会」では、20〜90歳の全国の一般住民を対象に、訪問調査による大規模な「腰痛の疫学」調査を実施しました(調査報告書はこちら)。本研究では、この調査データを用いて、腰痛と睡眠障害の関係を分析しました。

その結果、慢性腰痛のある人では、睡眠障害を抱えている割合が高いことがわかりました。さらに、睡眠障害の増加は「痛みそのもの」よりも、腰痛によって日常生活がどの程度制限されるか(機能障害の程度)によって説明される可能性が示されました。つまり、痛みによる生活上の困難さが、睡眠の質により強く影響していると考えられます。

本研究は、藤田医科大学 整形外科学講座の先生方が主導されたもので、本学整形外科学講座からは二階堂先生、遠藤先生、そして弊分野から博士研究員の富永先生が参画しました。また、主指導教員は特に研究デザインおよび統計解析プランへコミットメントしました。