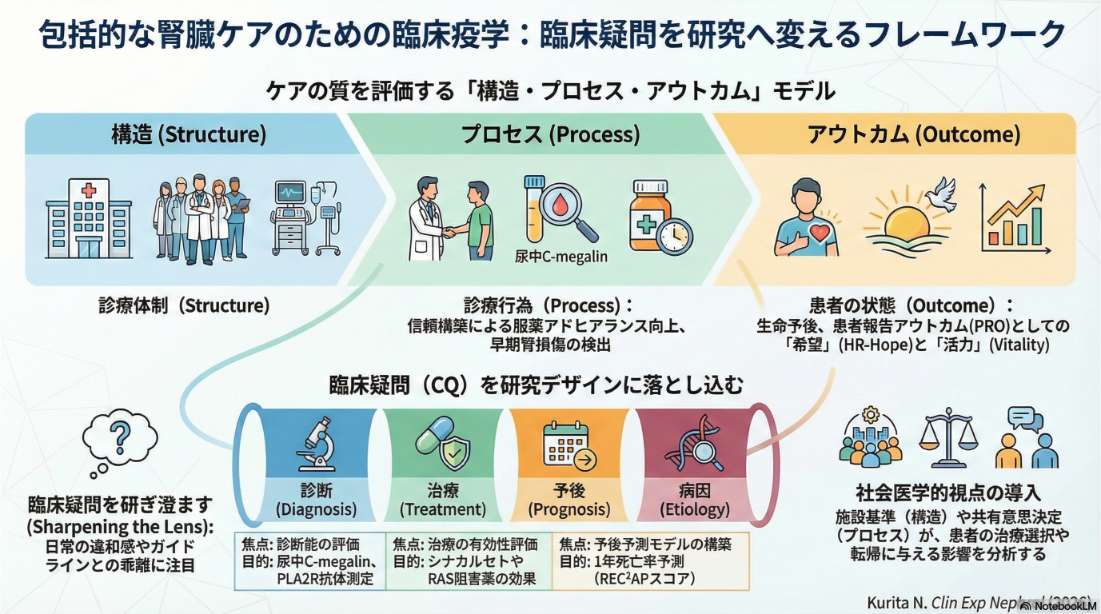

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

業績

2023年に「日本腰痛学会」では、20〜90歳の全国の一般住民を対象に、訪問調査による大規模な「腰痛の疫学」調査を実施しました(調査報告書はこちら)。本研究では、この調査データを用いて、腰痛と睡眠障害の関係を分析しました。

その結果、慢性腰痛のある人では、睡眠障害を抱えている割合が高いことがわかりました。さらに、睡眠障害の増加は「痛みそのもの」よりも、腰痛によって日常生活がどの程度制限されるか(機能障害の程度)によって説明される可能性が示されました。つまり、痛みによる生活上の困難さが、睡眠の質により強く影響していると考えられます。

本研究は、藤田医科大学 整形外科学講座の先生方が主導されたもので、本学整形外科学講座からは二階堂先生、遠藤先生、そして弊分野から博士研究員の富永先生が参画しました。また、主指導教員は特に研究デザインおよび統計解析プランへコミットメントしました。

腎臓・透析における臨床研究で用いられるPRO (patient reported outcome) とPRE (patient reported experience)に関するコンセプトや使い道、健康関連ホープ尺度について解説しています。

抑うつは、全身性エリテマトーデス(SLE)の患者さんによくみられる気分の障害です。抑うつの原因の一つとして「睡眠時呼吸障害(いびきや無呼吸など)」が知られていますが、SLE患者でどのくらい多いのか、また抑うつにどのように関係しているかはよくわかっていませんでした。

本研究では、ベルリン質問票という調査票を使って睡眠時呼吸障害のリスクが高い人の割合を調べたところ、15.2%の患者が該当しました。また、中等度から重度のうつ症状がある人は19.1%でした。さらに分析したところ、睡眠時呼吸障害のリスクが高いSLE患者では、そうでない患者に比べて中等度~重度のうつ症状を持つ割合が約2.6倍高いことがわかりました。

睡眠時呼吸障害は治療が可能な疾患であり、抑うつとの関係も深いため、抑うつ症状を持つSLE患者では、積極的に睡眠時呼吸障害の評価を行うことが重要と考えられます。

日本リウマチ学会のModern Rheumatology Young Researcher Excellent Paper Award (MRY Excellent Paper Award)受賞論文に選出されました。

慢性腎臓病の生活の質(QOL)を評価する方法の一つとして、健康関連QOL尺度のSF-36ⓇやKDQOL-SF™の活用法について解説しています。

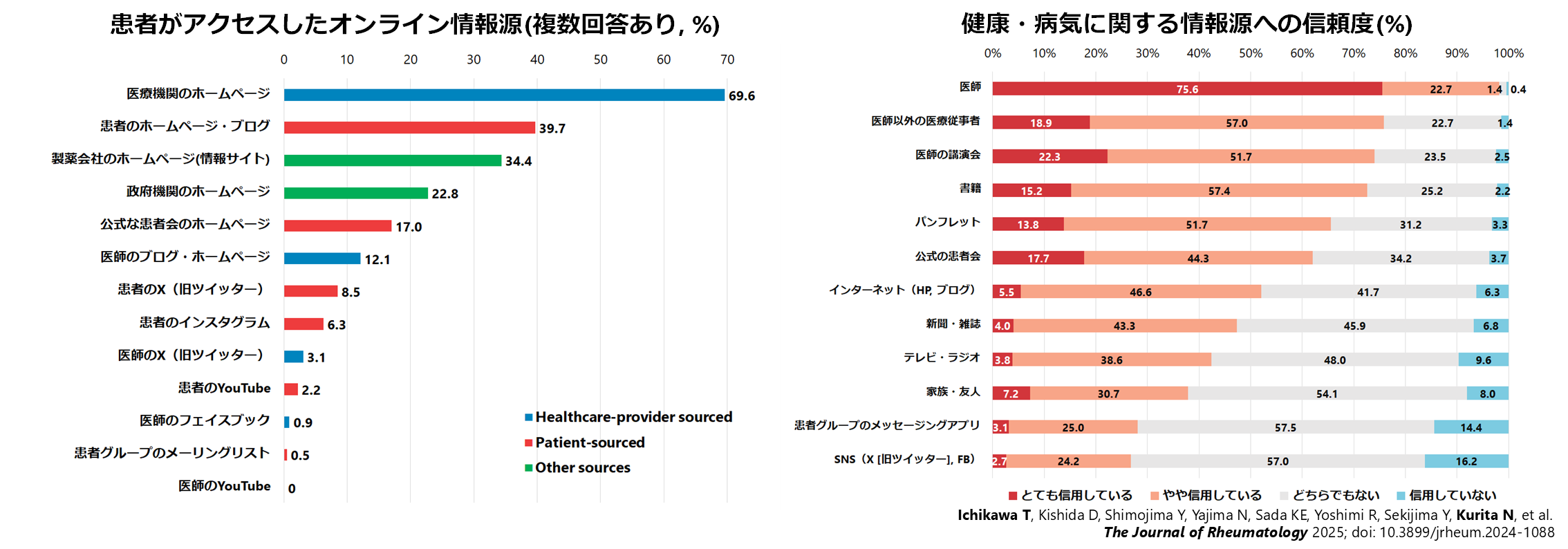

全身性エリテマトーデス(SLE)をもつ方々が、どこから健康情報を得ているのか? そして、その情報をどのくらい信頼しているのか? さらに、その“信頼度”に影響を与える背景とは?そんな疑問に迫ったのが、この研究です。最初にアクセスする健康情報源としてはオンライン情報源が最多で、医療機関のWebサイトだけでなく、同じ病をもつ患者さんのブログやSNS(X、Instagramなど)も多くアクセスしていました。しかしながら、SNSを信頼する割合は医師と比べて低いことが判明しました。特に、機能的なヘルスリテラシー(情報を理解し活用する力)が高い人ほど、SNSを信頼せず、医師への信頼が高い傾向がありました。この結果は、患者さんが診察時に持ってくる“情報の出どころ”や“その情報をどれくらい信じているか”が、個々の背景によって異なる可能性を示しています。医療者としては、こうした多様な情報源へのアクセス実態をふまえ、どのように対話し、どのプラットフォームを通じて情報発信するかを考えるヒントになるかもしれません。弊分野の博士研究員でもある、信州大学の市川貴規先生が筆頭の研究論文です。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた♣️TRUMP2-SLE♠️プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。