血液透析患者の透析間体重増加の上限値が診療ガイドラインに記されています。しかし、上限値の根拠とする既存の研究結果には栄養状態や治療条件が絡み合うため、不一致がありました。本邦で週3回の血液透析を受ける8,661名の患者が対象の本研究では、血清アルブミンが3.8 g/dL以上(国際腎臓栄養代謝学会のカットオフを採用)の場合のみ、過剰な透析間体重増加(7%以上)が予後不良でした。他方、血清アルブミンが3.8 g/dL未満の場合、透析間体重増加が少ない場合(2%未満)と中等度の場合(4%-5%)が、それぞれ予後不良・予後良好である可能性を示しました。この研究は、アメリカ腎臓財団が管理栄養士(Registered Dietitian)に提供する継続的専門教育(CPE)の題材に採用されました。また、韓国腎臓学会の「至適血液透析の診療ガイドライン2021」で引用された日本の臨床データからの6編の論文のうちの1編として貢献しました[論文]。研究が海をわたって、現場の腎臓栄養管理を考えるための贈り物になったかもしれない、と思います。

業績

保存期腎不全(CKD)で内シャント(AVF)を作製するタイミングについては、欧米のガイドラインでは早期(CKDステージ4)を推奨しています。しかし、早期の作製をする場合、透析を導入する前にAVFが閉塞したり、お亡くなりになる割合が高い実態が報告されていました。本邦のガイドラインでは、AVFを作製するタイミングについて、CKDステージ5の段階を推奨していることに本研究では着目しました。その結果、CKDステージ5でAVFを作成した後に、透析を始める前にAVFが機能しなくなったり・お亡くなりになる割合は低いことを明らかにしました(1年で約5%)。本邦独自のステージでの作製する診療実態を記述した研究です。教員が計画立案・解析・論文化に参画しました。研究は総説記事に取り上げられました[Editorial記事: When Is the Right Time for Arteriovenous Fistula Placement in Patients with End-Stage Renal Disease? (末期腎不全患者の内シャント造設の適時はいつなのか?)]。また、UpToDateに引用され、「腎不全患者の血管アクセスが必要と思われる時期、とくに推算GFRで5-15ml/min/m2のころに、血管アクセス外科医に患者さんを紹介すべき」というUpToDateの著者によるオピニオンの礎となりました。 [Arteriovenous fistula creation for hemodialysis and its complications]。また、韓国腎臓学会の「至適血液透析の診療ガイドライン2021」で引用された日本の臨床データからの6編の論文のうちの1編として貢献しました[論文]。

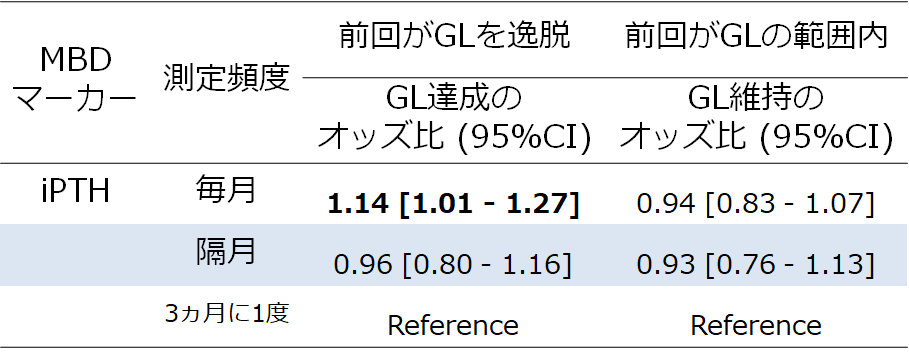

血液透析患者の血清カルシウム(Ca),リン(P),副甲状腺ホルモン(PTH)を測定する頻度の目安は、国内外の診療ガイドラインに記されています。しかし、測定頻度の根拠がありませんでした。二次性副甲状腺機能亢進症の血液透析患者3276名が対象の本コホート研究では、日本透析医学会のガイドラインの目標域を超えている場合、血清Caの毎週測定が毎月測定よりも目標域に達しやすく、PTHの毎月測定が3ヵ月毎の測定よりもガイドラインの目標域に達しやすかったことが明らかとなりました。ガイドラインの目標域内にある場合、より頻回な測定によって血清Ca, P, PTHの目標域が維持される可能性は、明らかになりませんでした。教員がリサーチ・クエスチョンの立案・解析・論文化にコミットしました。

血液透析患者の生命予後は以前に比べて改善している一方で、血液透析導入後に早期にお亡くなりになる患者さんも残念ながらいらっしゃいます。そのような患者を予測することは、透析導入の意思決定を医師・患者間で行う際に有用な情報となる可能性があります。本研究では、保存期腎不全診療を受けていた患者において、血液透析導入1年後の死亡リスクを予測するスコアを開発しました。予測に使う因子は、血液透析導入時の診療情報から入手可能なものです。さらに、予測スコアの内的妥当性も検証しました。今後、外部妥当性の検証が必要です。ご縁を頂き、広島大学・新潟大学・名古屋大学・岡山大学の腎臓・透析医の先生方とともにご一緒することができた研究です。他大学の先生がリサーチ・クエスチョンを考案され、教員が研究計画の立案、解析、論文化にコミットしました。