第1著者/(co-)first author

腎透析領域の臨床研究で応用されている周辺構造モデル(marginal structural model)について解説しています。特に、周辺構造モデルを必要とする臨床セッティングとクリニカル・クェスチョンの例、周辺構造モデルで用いられる統計モデルの例、解釈の仕方や注意点について説明を試みました。

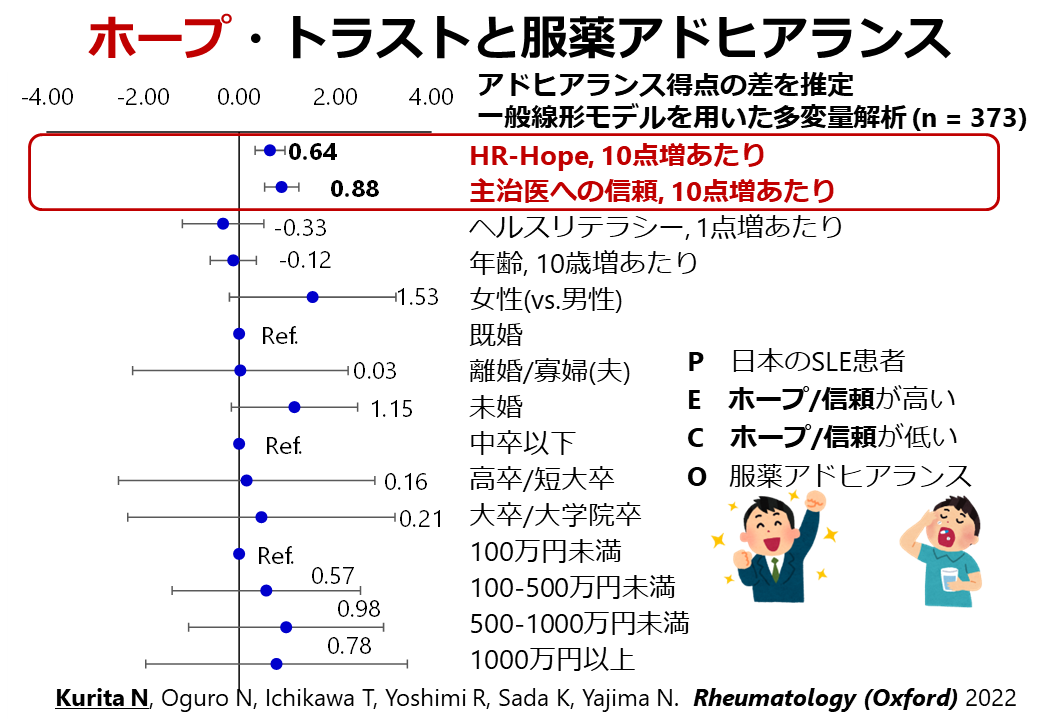

日本人のSLE(全身性エリテマトーデス)患者を対象に、主治医への信頼度と健康に関する希望(健康関連ホープ)が、薬の服用をちゃんと守ること(服薬アドヒアランス)とどう関係しているかを、調べました。主治医への信頼度が高い人や、健康に関して希望をもっている人ほど、薬をきちんと守る得点が高い傾向があることがわかりました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2-SLE

TRUMP2-SLE![]() プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ]

プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとチームで取り組んだものです。[※研究成果が、Doctors.net.uk(イギリスの医師向けウェブサイト)で紹介されました。また、福島民報 日刊に掲載されました。難病・全身性エリテマトーデス患者 前向きな姿勢 主治医への信頼 ⇒ 薬正しく服用 福医大大学院の研究チームなど. 福島民報. 2023年4月19日 日刊27ページ. ]

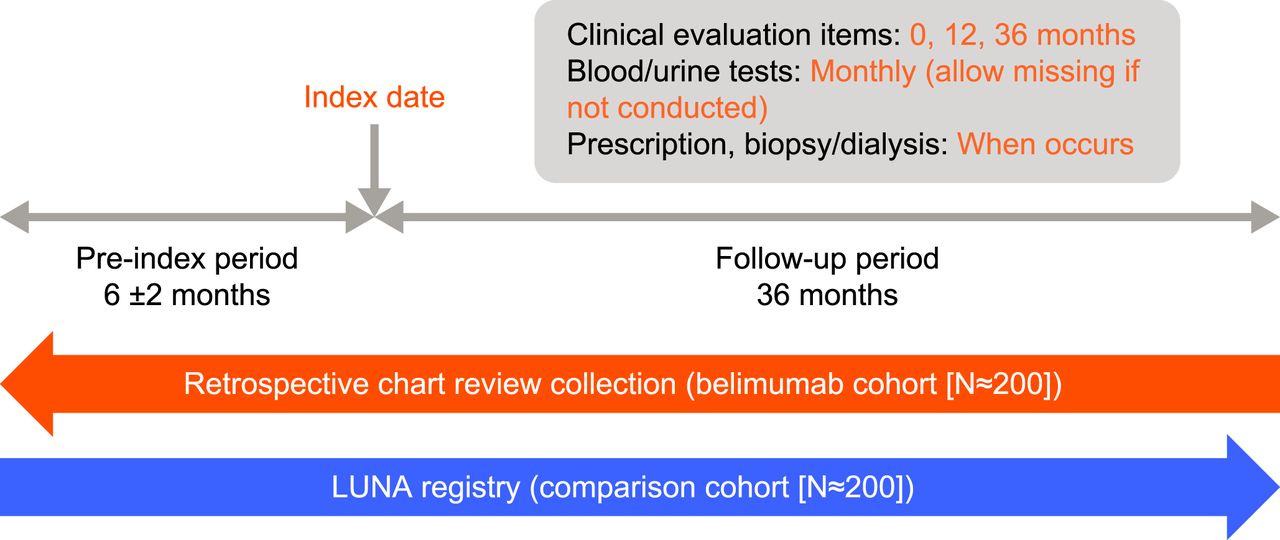

全身性エリテマトーデス(SLE)の治療に用いられるベリムマブ(belimumab)が、維持期のループス腎炎の再発予防に有効性があるかどうかを検証する研究(MOONLIGHT研究)のプロトコール論文です。

透析における臨床研究で用いられるPROと身体データとのつながり、PROの使い道、健康関連ホープ尺度について解説しています。

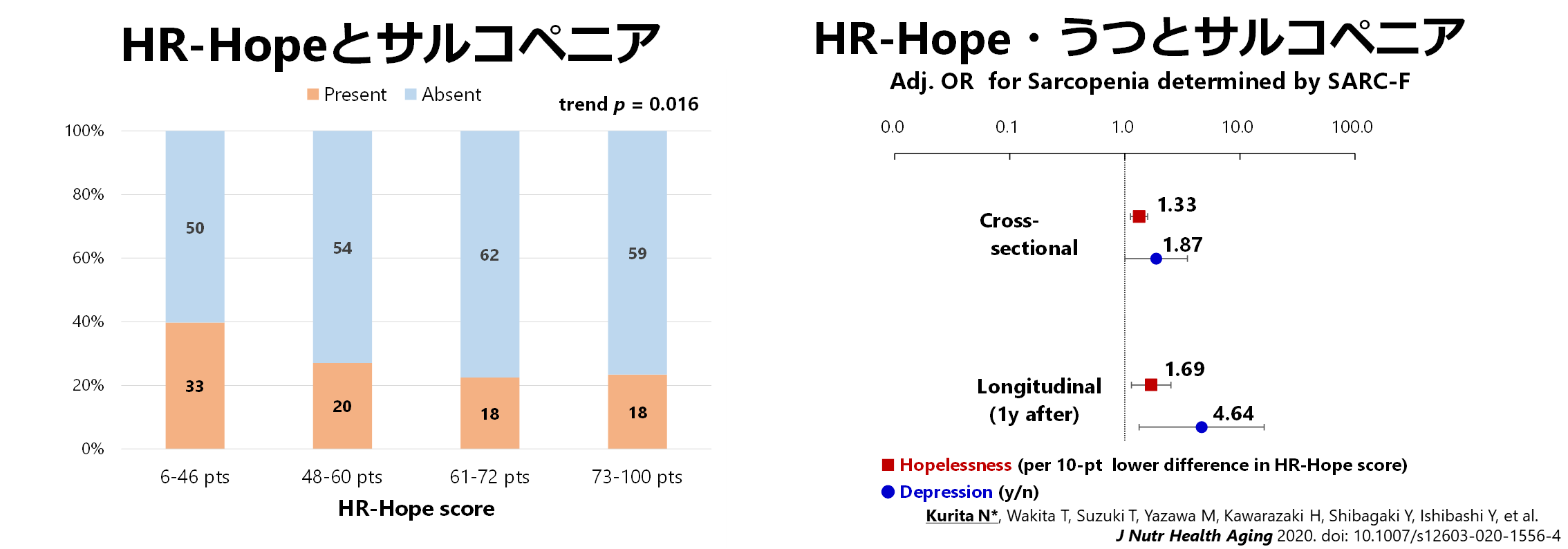

私たちは、成人の慢性腎臓病(CKD)患者において、健康関連ホープ尺度(HR-Hope)/うつとサルコペニアの関係性を長期的に分析しました。その結果、HR-Hopeスコアが低いほど、サルコペニアになる可能性が示されました。さらに、抑うつを抱えることも、独立した要因としてサルコペニアを引き起こす可能性があることがわかりました。この研究は、ヨーロッパ臨床栄養・代謝学会(ESPEN)とヨーロッパ腎臓学会・ヨーロッパ腎栄養グループ(ERN-ERA)によってまとめられた、高齢のCKD患者向けのタンパク質・エネルギー摂取量の指針とするためのレビュー論文(Piccoli GB et al. Clinical Nutrition 2023)に引用されました。

この研究は、科学研究費補助金の助成を受けて実施されたものです(基盤研究(B) 課題番号16H05216, 研究代表者:柴垣有吾, 研究分担者:福原 脇田 栗田; 若手研究 課題番号18K17970)。

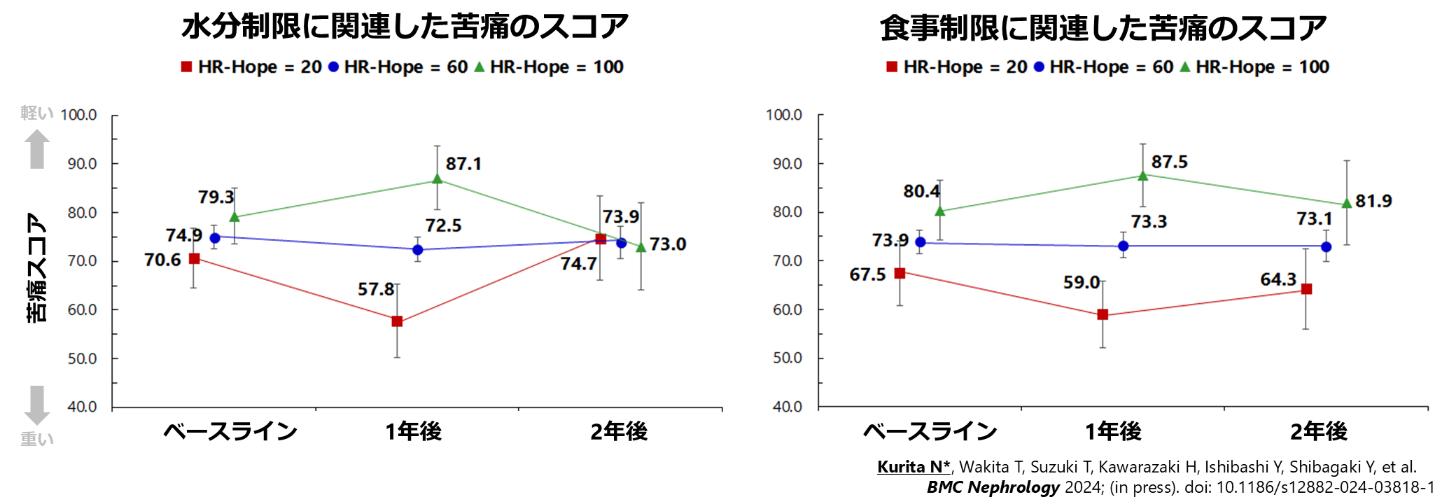

成人の慢性腎臓病(CKD)の病期(ステージ)と健康関連ホープ尺度(HR-Hope)との関係性、およびHR-Hopeとアドヒアランスの負担感・身体指標との関係性を横断的に分析しました。HR-Hopeスコアが高いほど、水分制限・食事制限の負担感が軽く、収縮期血圧が高くないことがわかりました。HR-Hopeスコアは、保存期ステージ5の参加者で最も低く、ステージ5DのHR-Hopeスコアはステージ4と同程度でした。

CKDの治療アドヒアランスは、健康に関連するホープをどの程度持っているかに依存しており、そのホープはCKDの病期によって異なる可能性があることを示しました。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号16H05216; 研究代表者:柴垣有吾; 研究分担者:福原 脇田 栗田)を受けて実施した研究です。のちに、腎代替療法についての選択肢を患者さんが理解するための対話法に関するトピックを掲載している米国NPOのウェブサイト記事の中で、本研究論文が引用されました[米国Home Dialysis Central:How to Talk to Patients About Home Dialysis: Four Steps for Professionals]。

私たちは、健康に関わる「ホープ」(希望)という概念を測定することを目的に、18項目からなる「健康関連ホープ尺度(HR-Hope)」を開発し、計量心理学的に検証しました。この尺度は、「健康と病/Health & illness」、「役割と社会的なつながり/Role & social connectedness」、「生きがい/Something to live for」という3つの領域から構成されています。私たちの研究では、この尺度が高い信頼性係数を示し、一般的に使われている希望尺度よりも優れた基準関連妥当性があることがわかりました。これにより、治療が困難な疾患を抱える患者さんや超高齢者を対象にした研究において、有用なアウトカム指標として活用されることが期待されます。さらに、この尺度は、健康行動を決定する上での心理的な要因の1つとしても活用されることが期待されます。科学研究費補助金を受けて、この研究を実施しました(基盤研究(B) 課題番号16H05216; 研究代表者:柴垣有吾; 研究分担者:福原 脇田 栗田)。全文読めます[free-fulltext]。