ヘルスサービスリサーチ/health service research

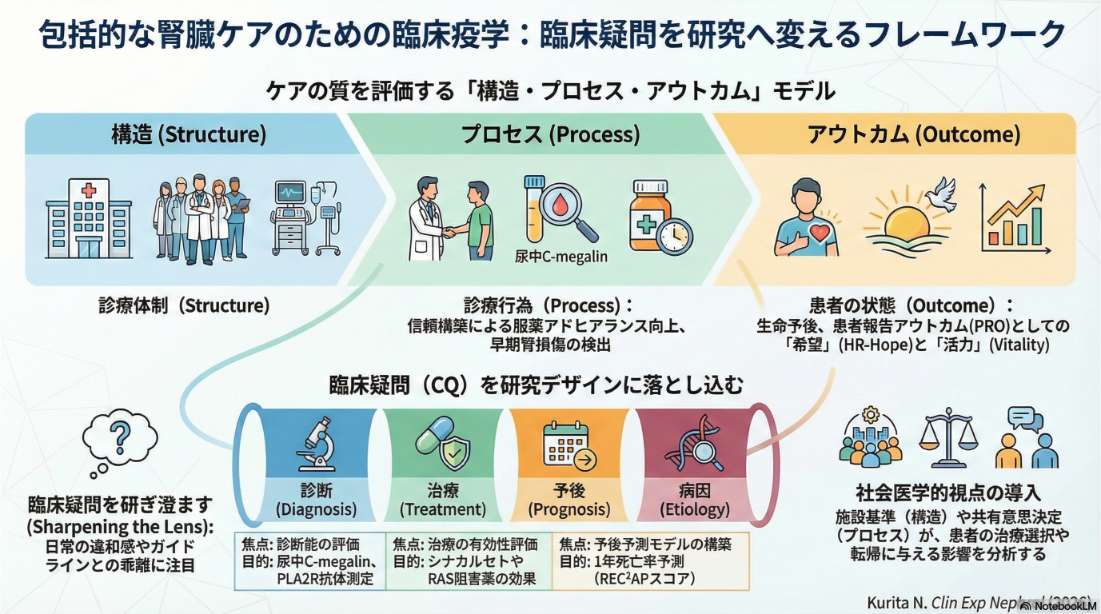

本総説は、腎臓医かつ臨床疫学者の視点から、日常診療で生じるクリニカルクエスチョンを、どのように質の高い臨床研究へと発展させるかを解説した論文です。医療の質を「構造・プロセス・アウトカム」で捉える基本モデルをベースにして、バイオマーカー評価のような従来型の研究から、患者報告アウトカム(PROs)、患者の体験や感情、さらには医療者と患者の関係性といった主観的要素までを、臨床疫学の枠組みの中で体系的に整理しています。臨床統計学的手法そのものだけでなく、「何を問い、なぜそれを問うのか」というリサーチ・クエスチョンをデザインする力の重要性を強調している点が特徴であり、患者を中心に据えた腎臓診療を実現するための臨床研究の考え方を、次世代の医療者・研究者に向けて示しています。

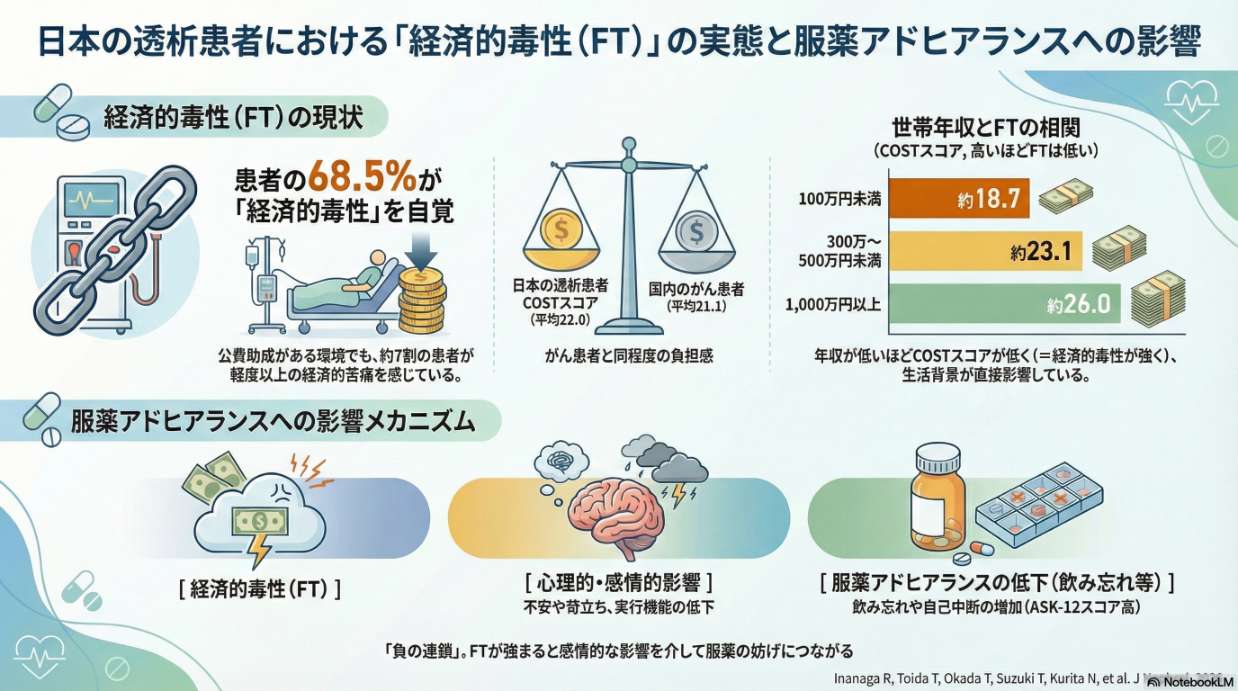

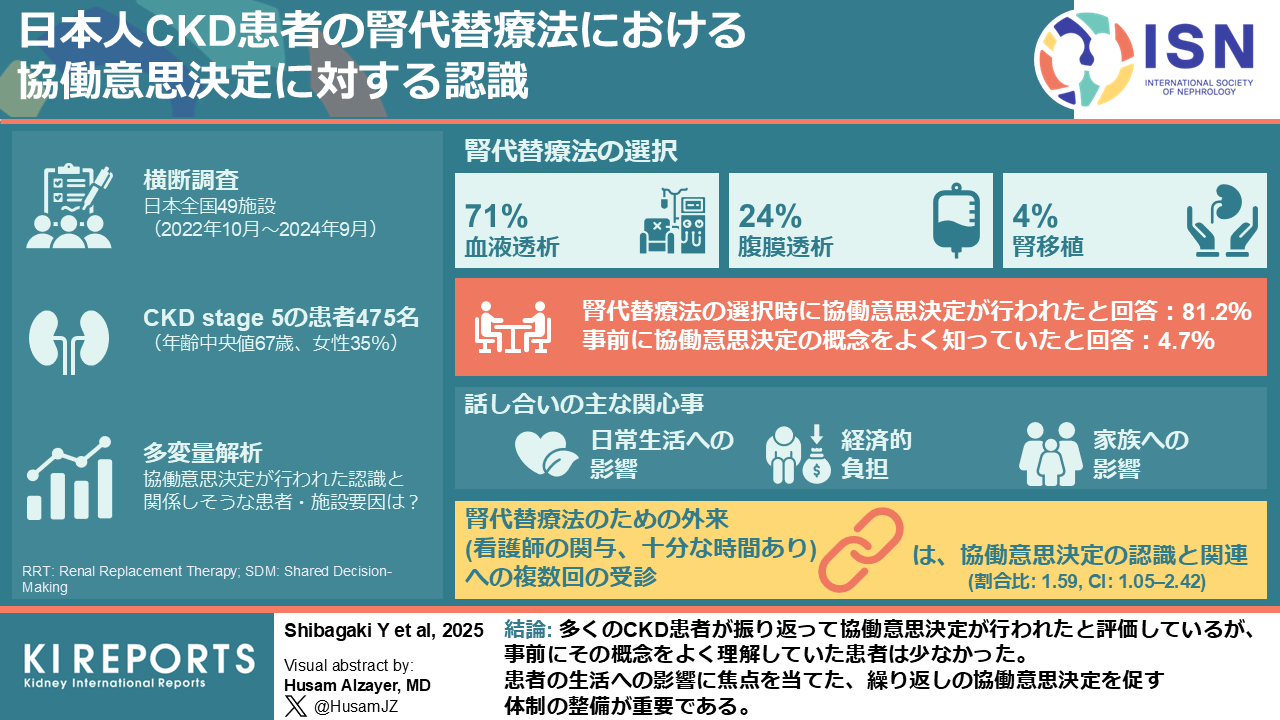

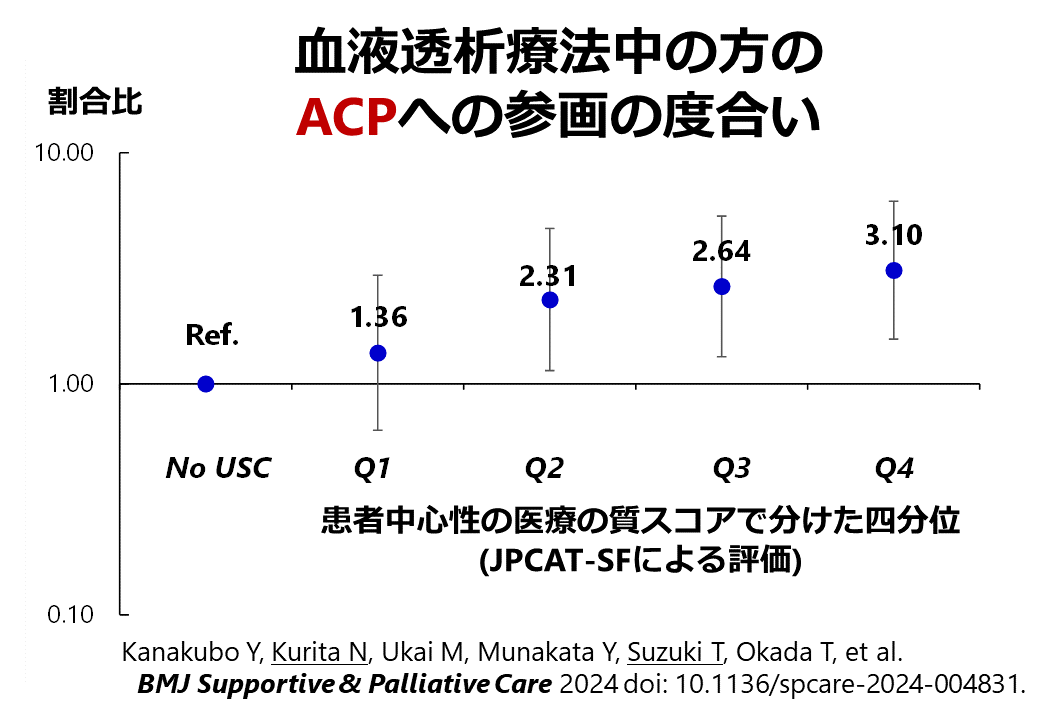

腎代替療法の選択は、患者の生活に大きな影響を与える重要な場面であり、患者と医療者が協力して意思決定を行う「協働意思決定(Shared Decision-Making:SDM)」が推奨されています。しかし、日本におけるCKD(慢性腎臓病)患者のSDMに対する理解や実際の経験、そしてSDMが行われたという認識に影響を与える要因については、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、全国49施設の成人CKD患者475名を対象に、腎代替療法を選択した際のSDMに関する調査を行いました。その結果、全体の8割以上が腎代替療法選択時にSDMが行われたと感じていた一方で、調査前からSDMという概念をよく知っていた人はわずか4.7%でした。患者が特に重視したい話題は、「日常生活への影響」「経済的負担」「家族との関係」などで、多くの人が「腎代替療法が必要になる直前」に「複数回にわたる話し合い」の実施を望んでいました。また、腎臓専門医だけでなく、医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医(非腎臓専門医)など、さまざまな医療職の関与も重視されていました。SDMの認識と有意に関連していたのは、腎代替療法選択のための外来(看護師の参加と十分な時間が確保された外来)への複数回の受診でした。本研究の結果より、日本の腎代替療法選択において患者は自身の生活に直結する情報を求めており、繰り返しSDMの機会を設ける体制の整備が、今後のCKD診療においてますます重要になると考えられます。

科学研究費補助金の助成(基盤研究(C) 課題番号JP21K10314; 研究代表者:柴垣; 基盤研究(B) 課題番号JP19KT0021 および 挑戦的研究(萌芽) 課題番号JP22K19690; 研究代表者:栗田)を受けたPREPARES研究(PREference for PAtient REnal replacement therapy and Sharing Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は、聖マリアンナ医科大学の柴垣教授が務められました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化支援でフルコミットし、日本全国の50の施設でご活躍の腎・透析専門医の先生方とチームで推進しました。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。患者との「対話」ひと工夫を 腎臓病治療の共同意思決定、福島医大グループ調査. 福島民友. 2025年6月18日 日刊3ページ.]

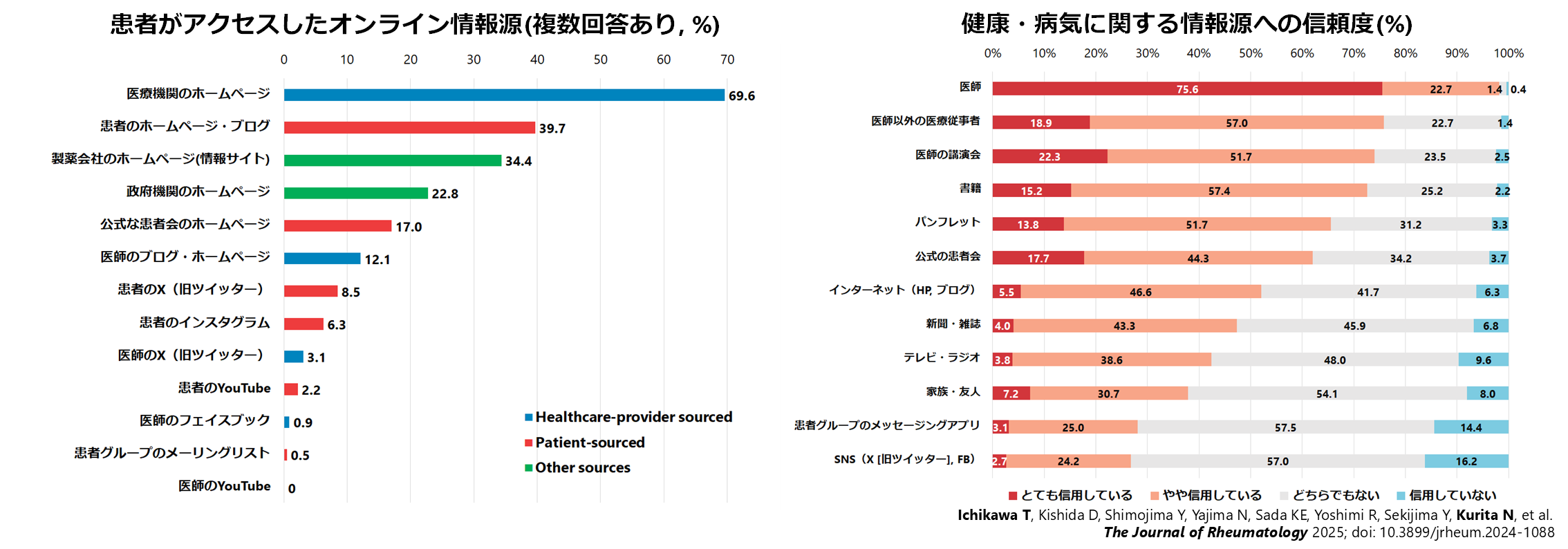

全身性エリテマトーデス(SLE)をもつ方々が、どこから健康情報を得ているのか? そして、その情報をどのくらい信頼しているのか? さらに、その“信頼度”に影響を与える背景とは?そんな疑問に迫ったのが、この研究です。最初にアクセスする健康情報源としてはオンライン情報源が最多で、医療機関のWebサイトだけでなく、同じ病をもつ患者さんのブログやSNS(X、Instagramなど)も多くアクセスしていました。しかしながら、SNSを信頼する割合は医師と比べて低いことが判明しました。特に、機能的なヘルスリテラシー(情報を理解し活用する力)が高い人ほど、SNSを信頼せず、医師への信頼が高い傾向がありました。この結果は、患者さんが診察時に持ってくる“情報の出どころ”や“その情報をどれくらい信じているか”が、個々の背景によって異なる可能性を示しています。医療者としては、こうした多様な情報源へのアクセス実態をふまえ、どのように対話し、どのプラットフォームを通じて情報発信するかを考えるヒントになるかもしれません。弊分野の博士研究員でもある、信州大学の市川貴規先生が筆頭の研究論文です。科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた♣️TRUMP2-SLE♠️プロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果です。

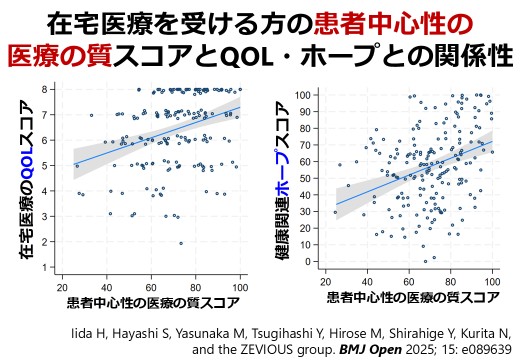

東京、奈良、長崎の3地域で在宅医療を受ける患者を対象に、患者経験(ひらたく言えば、患者さん本位の医療を受けた経験を評価するスコア)とQOL(生活の質)、および健康関連希望(ホープ)との関係性を横断的に分析しました。患者経験はプライマリ・ケアの質を反映するJPCAT-SFで評価しました。QOLはQOL-HCスケール(高得点ほど生活の質が高い)で評価し、ホープは健康関連ホープ尺度(HR-Hope)の総スコアで評価しました。その結果、患者経験が良好であるほど、QOLおよびホープのスコアが有意に高いことが明らかとなりました。患者経験のドメイン別に調べても同様の関係性があることも確認できました。

医療法人社団鉄祐会・長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku EValuative Initiatives and OUtcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主指導教員が、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。

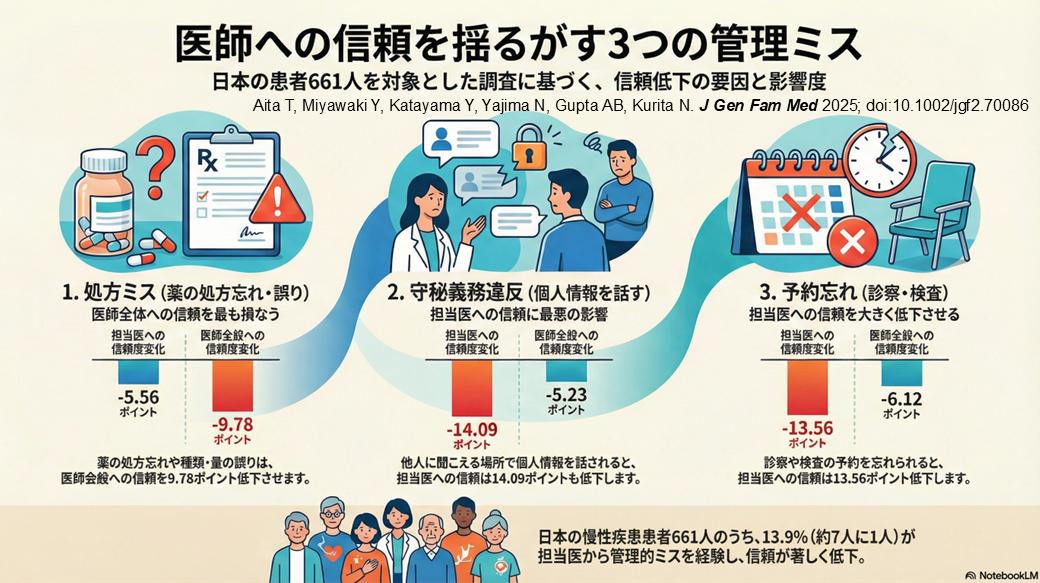

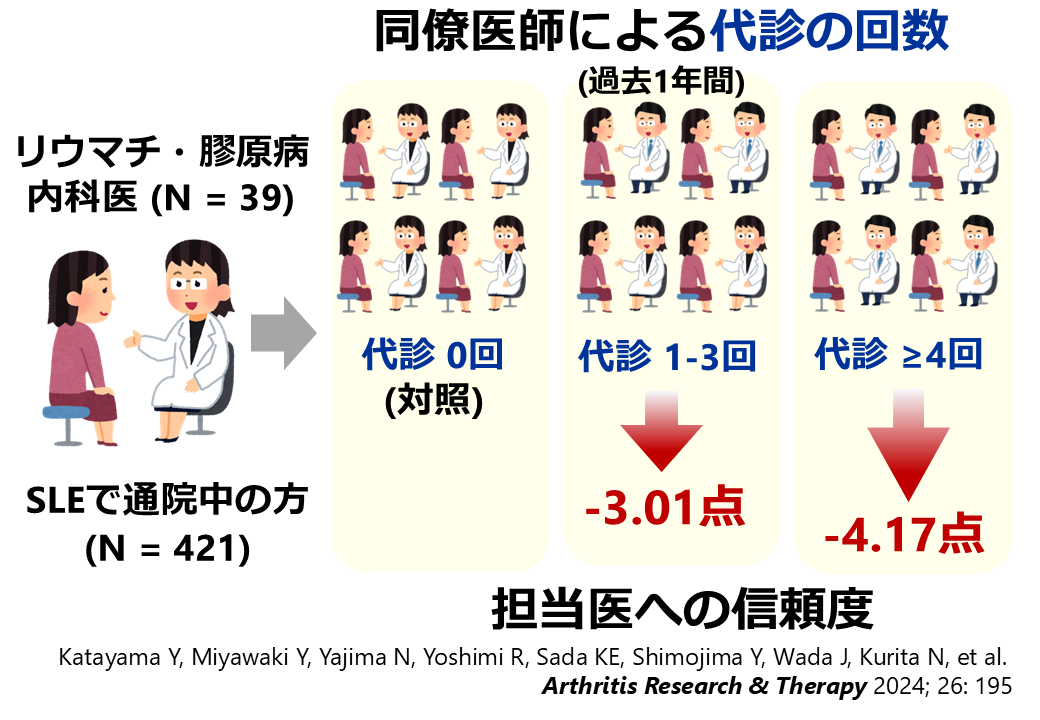

全身性エリテマトーデス(SLE)患者が担当リウマチ医に抱く信頼度に対して、リウマチ医の代診回数がどのような影響を与えるかを調査しました。過去1年間の代診回数を「なし」「1~3回」「4回以上」の3つに分けて分析した結果、代診回数が1~3回および4回以上のグループでは、担当リウマチ医への信頼度がそれぞれ3.0ポイントおよび4.2ポイント低いことが明らかとなりました。通常の外来診療で、医師の学会研修や病気などで他の医師による代診が避けられないことがあります。この研究結果は、できる限り主治医との継続的な診療を確保しつつ、代診の医師が関わる際に患者の信頼感を維持するための工夫が必要であることを示唆しています。この研究は、科学研究費補助金の助成(挑戦的研究(萌芽) 課題番号22K19690; 研究代表者:栗田, 基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田)を受けた![]() TRUMP2

TRUMP2![]() -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果の一部です。スタンフォード大学医学部のThom教授、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生との共同研究として実施され、岡山大学の片山先生・宮脇先生らが論文化しました。主指導教員は、リサーチ・クエスチョンの発案・解析、および論文化のプロセスにおいて役割を果たしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。全身性エリテマトーデス患者 主治医への信頼度 代診多いほど低下 福医大のグループが調査. 福島民報. 2025年1月6日 日刊12ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。主治医代行多い→信頼度低く 医大 難病患者への調査. 福島民友. 2024年12月10日 日刊3ページ.]

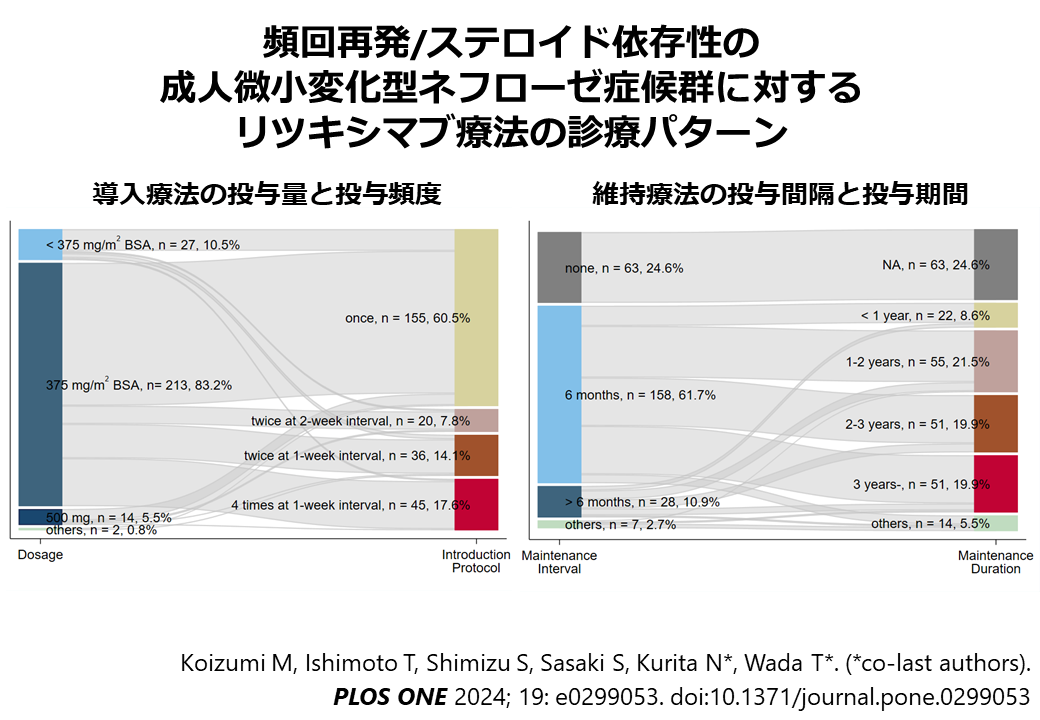

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、微小変化型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験は47.6%でした。

リツキシマブ療法が保険適用にならなかった経験があるとの回答が15.5%ありました。

リツキシマブ療法の適応症例を治療する機会があったとしても、54.4%が投与を差し控えると回答しました。最も多い理由は、保険適用とならないことによる費用負担が約80%を占めました。

東海大学の小泉先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、原発性膜性腎症が疑われるネフローゼ症候群に対する診断検査「抗ホスホリパーゼA2受容体(PLA2R)抗体」の使用実態と使用の選好を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、306の施設で勤務する427名の腎臓専門医からウェブアンケート調査に回答をいただきました。その結果、現職場での測定経験があったのは140名(32.8%)でした。腎生検の禁忌のない原発性膜性腎症が疑われる症例では、回答者の147人(34.4%)が抗PLA2R抗体検査を測定する意向を示しました。

さらに、現在の職場の限られたキャパシティーと職場や患者への検査費用の負担が測定を妨げている可能性も示唆されました。

京都大学の佐々木先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。