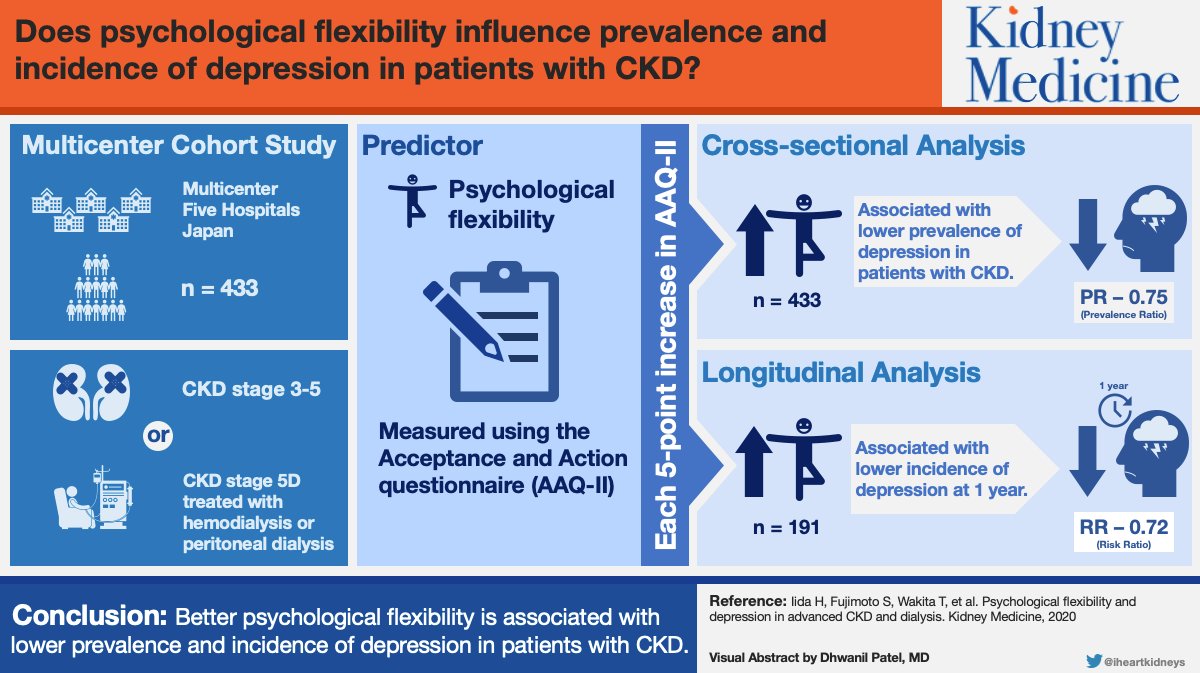

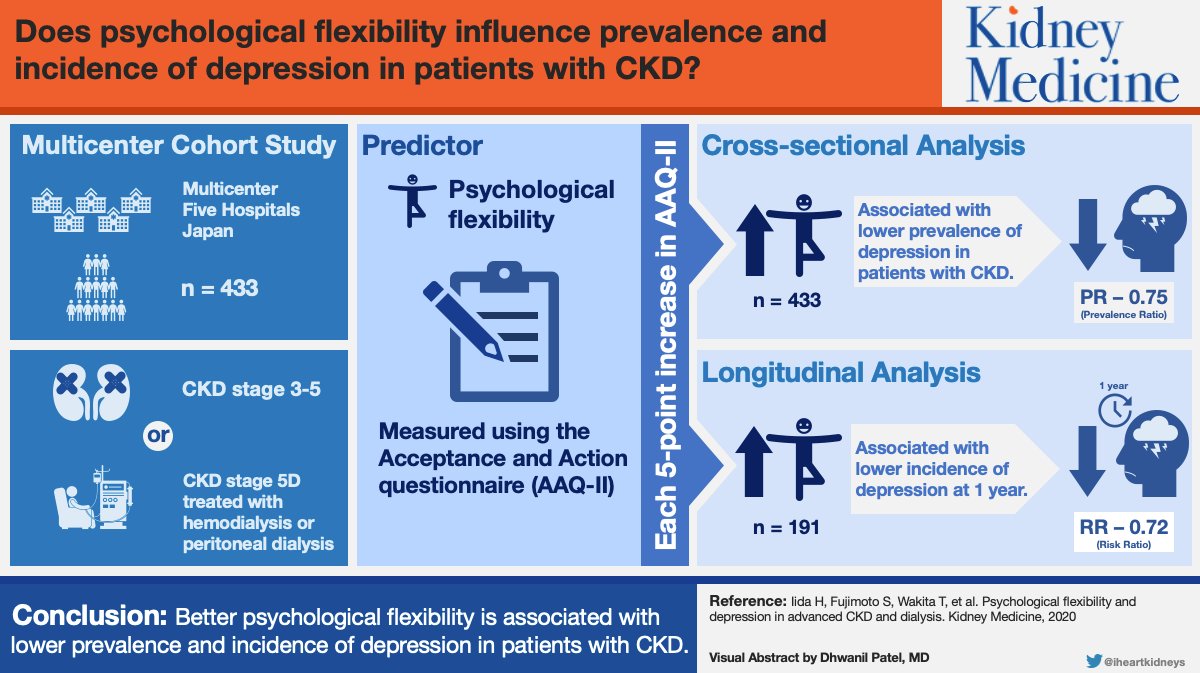

Iida H, Fujimoto S, Wakita T, Yanagi M, Suzuki T, Koitabashi K, Yazawa M, Kawarazaki H, Ishibashi Y, Shibagaki Y, Kurita N#. (#corresponding author)

進行期の慢性腎臓病と透析における心理的柔軟性(アクセプタンス)とうつ発生の関係性

Kidney Medicine

2020;

2:

684-691.e681.

doi:10.1016/j.xkme.2020.07.004

うつ/depression慢性腎臓病/CKD透析/dialysis2020年健康関連QOL/HRQOL腎臓病学/nephrology

マインドフルネス領域では、心理学的柔軟性(psychological flexibility)が注目を浴びています。心理学的柔軟性は、病と共に生きる患者が病気の体験をどのように受け入れるか-すなわち受容(acceptance)-を包含する概念といえます。他方で、うつは慢性腎臓病に多く、患者さんにとって重要な健康問題として認識されています。保存期慢性腎臓病と透析の患者において、心理学的柔軟性を測定するAAQ-II(Acceptance and Action Questionnaire-II)が良好であるほど-言い換えると、受容が良好であるほど-、うつの発生が少ないことが明らかにされました。慢性腎臓病患者のうつの予防や治療の手段として、心理学的柔軟性を高めるような行動療法(例えば、acceptance and commitment therapy)が有用である可能性を示唆しました。