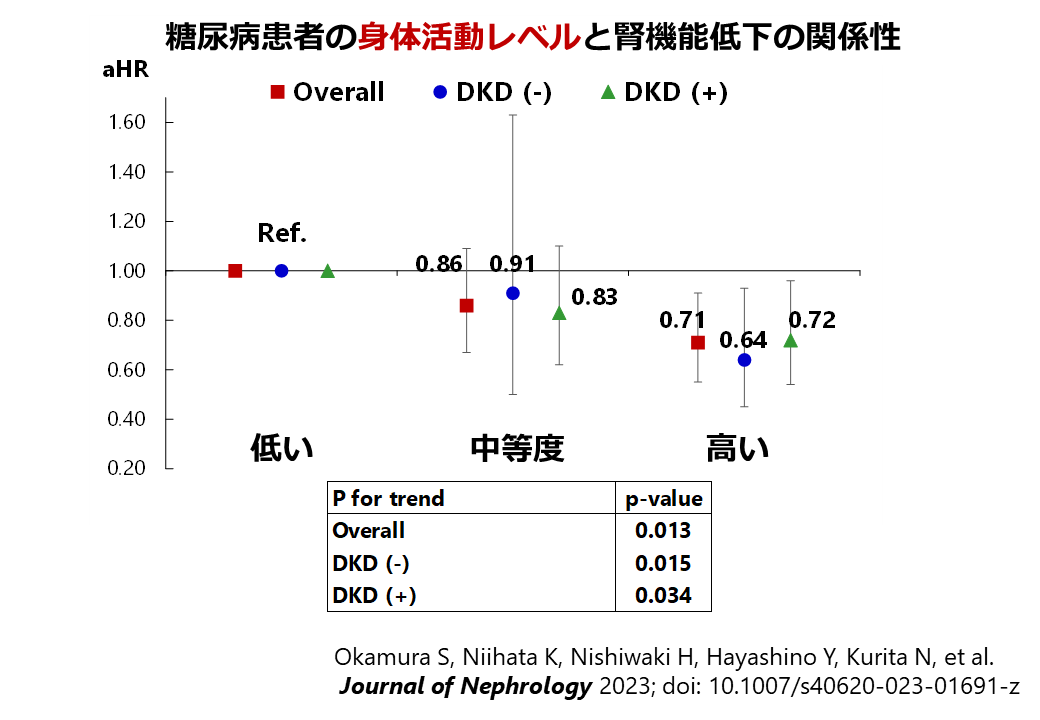

Okamura S*, Nishiwaki H*, Niihata K*, Tsujii S, Ishii H, Hayashino Y, Kurita N, and Diabetes Distress and Care Registry at Tenri Study Group. (*equally contributed)

2型糖尿病患者における身体活動レベルと腎機能低下との関連性:前向きコホート研究

Journal of Nephrology

2023;

36:

2657–2660.

doi:10.1007/s40620-023-01691-z

慢性腎臓病/CKD糖尿病/diabetes2023年内分泌・代謝学/endocrinology & metabolism腎臓病学/nephrology

2型糖尿病の方を対象に、身体活動レベルが高いほど、腎機能低下の発生が少ないことを検証したコホート研究が行われました。3397名を対象にしました。具体的には、「中等度の身体活動レベル」とは、軽い荷物を持ったり、一定のペースで自転車をこいだりといった活動を、週に5日以上、30分以上行うことなどを指します。「高い身体活動レベル」とは、週に3日以上ランニングを行うことなどを意味します。腎機能低下は、推定GFR(糸球体濾過量)の30%の低下で評価されました。この研究の結果、身体活動レベルが高いほど、腎機能低下の発生が少ない関係性は、糖尿病性腎臓病の方にも当てはまることが確認されました。主筆は天理よろづ相談所病院の岡村先生であり、主指導教員は解析と論文化にコミットしました。また、林野泰明先生(天理よろづ相談所病院)もメンターの一人として関与し、糖尿病の臨床における一般的な疑問に答えることができました。