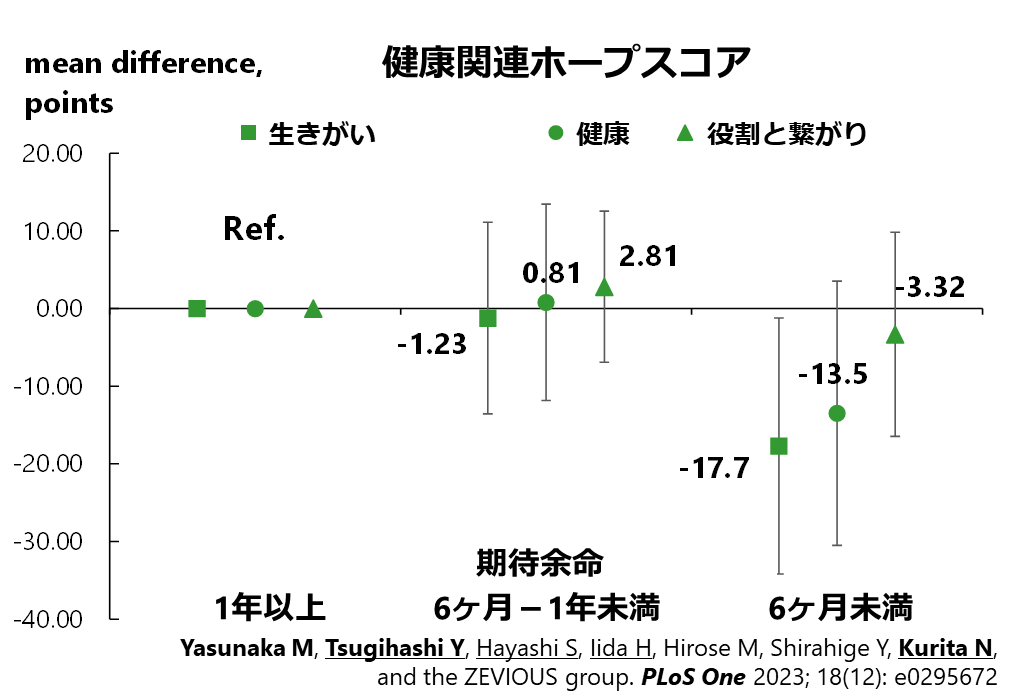

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の期待余命(どれぐらいの年数を生きるかを担当医が予測したもの)と生活機能、QOL、およびホープとの関係性を横断的に分析しました。生活機能はWHODAS 2.0(高得点ほど機能と障害が悪い)で、QOLはQOL-HC(高得点ほどQOLが高い)で、ホープは健康関連ホープ尺度のドメインスコア(「健康」、「役割とつながり」、「生きがい」:高得点ほど希望が高い)で評価しました。期待余命が短いほどQOLスコアが高くなる一方で、生活機能は低くなることがわかりました。期待余命が短いほど、「生きがい」スコアは低くなる一方で、「役割とつながり」については顕著な違いは示されませんでした。

長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方・医療法人社団鉄祐会とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主筆は安中正和先生が務められ、次橋幸男先生が加勢しました。主指導教員は、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。

業績

須賀川市の後期高齢者1696名を対象に、睡眠の質と便秘の1年間の発生の関係性を調査しました。睡眠の質が悪いほど、便秘の発生が多い傾向にあることがわかりました。総合内科の中川先生が着想し、主指導教員は、分析と論文化でコミットしました。臨床研究イノベーションセンターのOBの努力の恩恵を受けて行うことができた研究です。

南会津・只見町の65歳以上の地域住民を対象にした研究です。1732名を分析した結果、EAT-10で評価した嚥下障害に対して、握力の低さと、動的なバランス機能の低下を反映するTimed Up and Goの測定時間が関連しました。筆頭著者は、リハビリテーション医学講座の佐藤先生です。主指導教員は、博士研究員の富永先生とともに、リサーチ・クエスチョンの明確化と解析論文化のサポートでコミットしました。

SPSS-OKプロジェクトの第8報目となります。腰部脊柱管狭窄症およそ500名を分析した研究です。バイオインピーダンス測定で得られる位相角(PhA)が高いほど、腰痛に伴う機能障害は少ないことを示しました。この関係性は、腰痛・下肢痛・下肢のしびれ・脂肪量・筋肉量と独立していました。腰痛に伴う機能障害は、Oswestry Disability Index(ODI)によって評価されました。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化を支援しました。あんしん病院の理学療法士で院長補佐の和田先生や整形外科の先生方、京都大学の 紙谷司先生、筑波大学の山田実教授との共同研究でもあり、このご縁をいただいたことと、プロジェクトの支援をして頂いている皆様に感謝しております。科学研究費補助金の助成を受けて実施した研究です。

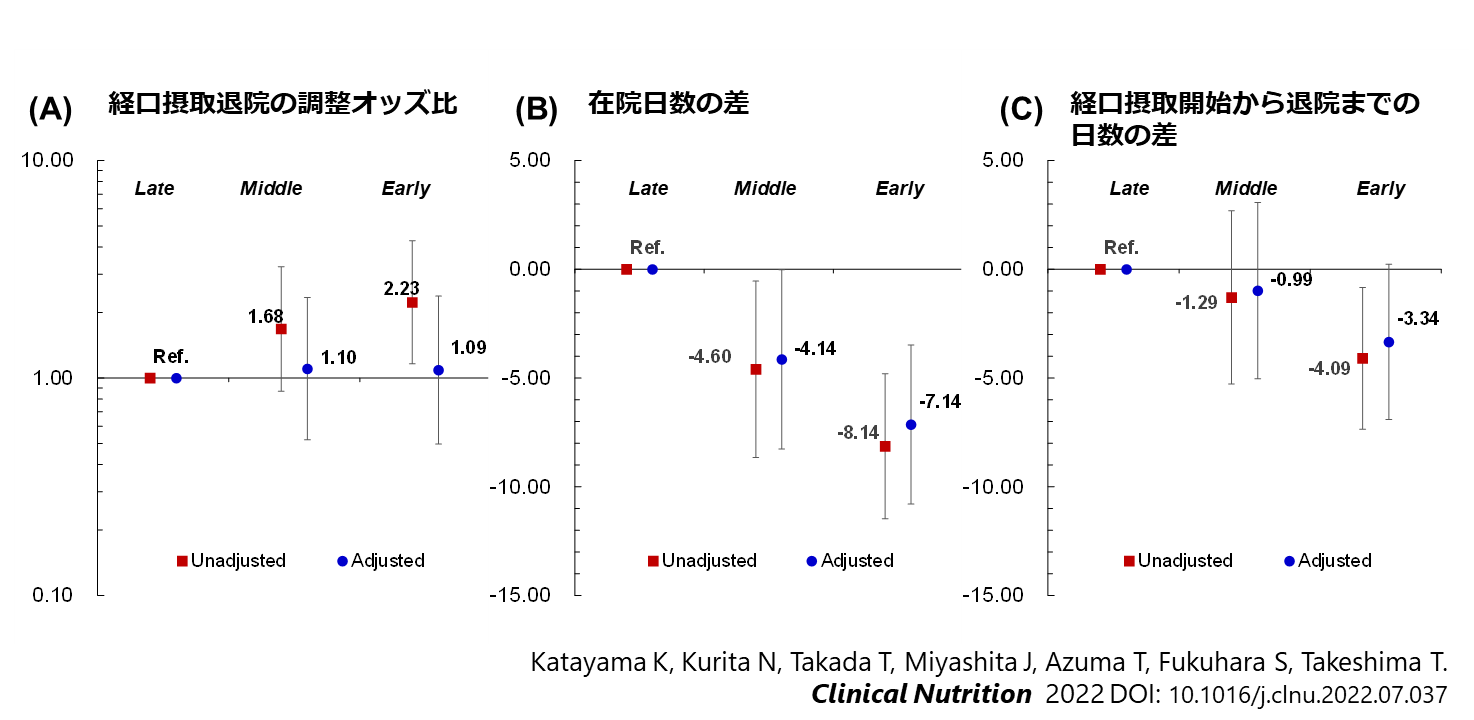

福島県白河市にある白河厚生総合病院に入院して摂食・嚥下リハビリテーションを受けた高齢者の誤嚥性肺炎の患者を対象に、24時間以内に口から食べ始めること(経口摂取の早期開始)が院内アウトカムとどのように関係するのかを分析しました。その結果、24時間以内に食べ始めた場合は、48時間以降に食べ始めた場合に比べて、口から食べられるまま退院できる可能性(経口摂取退院)が増えるという十分な証拠は得られませんでしたが、入院期間が短くなることがわかりました。慎重に嚥下機能を評価し、早期に口から食べ始めるかどうかを決めることで、誤嚥性肺炎の予後を悪化させずに入院期間を短縮できる可能性が示されました。この研究は、片山皓太先生(当時のシニアレジデント)が行ったもので、白河総合診療アカデミーの教員とともに力を合わせてチームで取り組んだものです。リサーチ・クエスチョンの明確化に高田先生・宮下先生・東先生・福原先生で指導され、リサーチ・クエスチョンの明確化・統計解析・論文化に竹島先生・主指導教員がコミットしました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。誤嚥性肺炎患者の経口摂取 1日以内再開で入院日数が短縮. 福島民報. 2022年10月25日 日刊20ページ. また、福島民友に掲載されました。誤嚥性肺炎の患者 入院24時間以内の食事再開 退院まで日数短縮 福島医大研究. 福島民友. 2022年10月25日 日刊20ページ.]

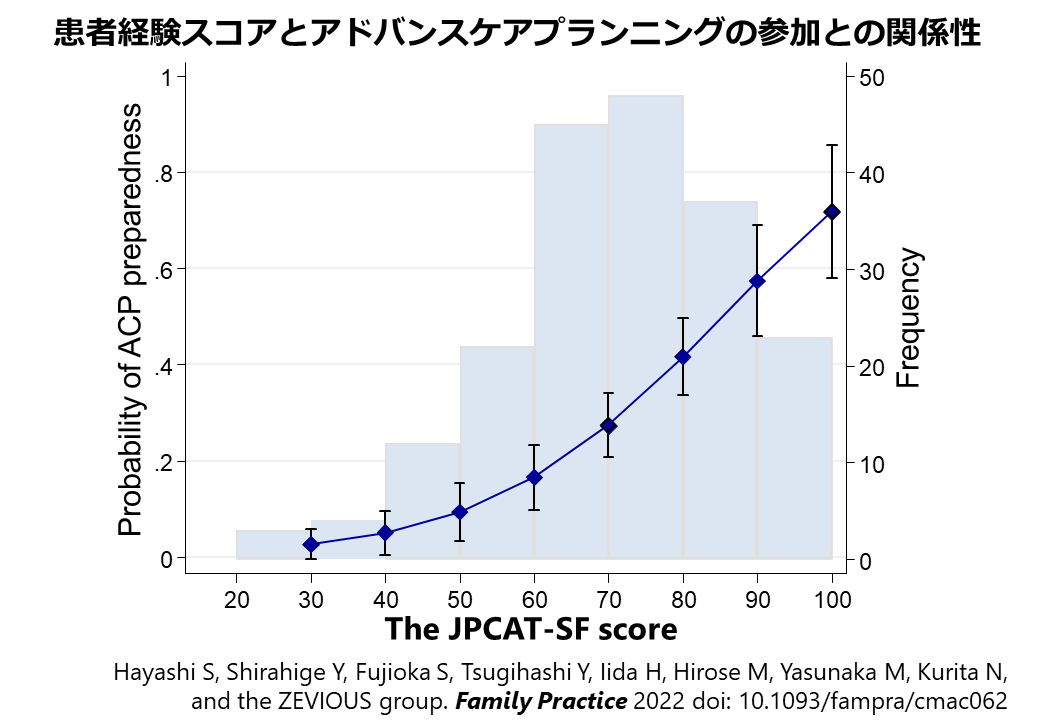

東京・奈良・長崎で在宅医療を受ける患者の患者経験(ひらたく言えば、患者さん本位の医療を受けた経験を評価するスコア)とアドバンスケアプランニングの参加との関係性を横断的に分析しました。患者経験はプライマリ・ケアの質を反映するJPCAT-SFで評価しました。患者経験が良好であるほど、アドバンスケアプランニングの参加割合が高いことを示しました。患者経験のドメイン別に調べても同様の関係性があることも確認できました。

医療法人社団鉄祐会・長崎在宅Dr.ネット・天理よろづ相談所白川分院と奈良県内でご活躍の先生方とチームで行う、ZEVIOUS研究(Zaitaku Evaluative Initiatives and Outcome Study)の成果(チームプロダクト)です。主指導教員が、ロジスティクスを含めた研究計画の立案・解析・論文化でフルコミットしました。

SPSS-OKプロジェクトの第7報目となります。2つの質問と2つの患者属性からサルコペニアを診断するサポートツールを開発して、U-TESTと名づけました (U = Underweight, T = Thinning, E = Elderly, ST = Strength)。京都大学の 紙谷司先生が主筆で、あんしん病院の和田先生、関西大学の 脇田 貴文先生らとともに発信したチームプロダクトです。指導教員の栗田宜明が研究デザインの立案から始めたプロジェクトからの成果であり、解析・論文化までを支援しました。[※研究成果を発表した筆頭演者の紙谷司先生に対して、2022年2月25日に第6回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術大会 大会長賞が送られました: 記事URL ]

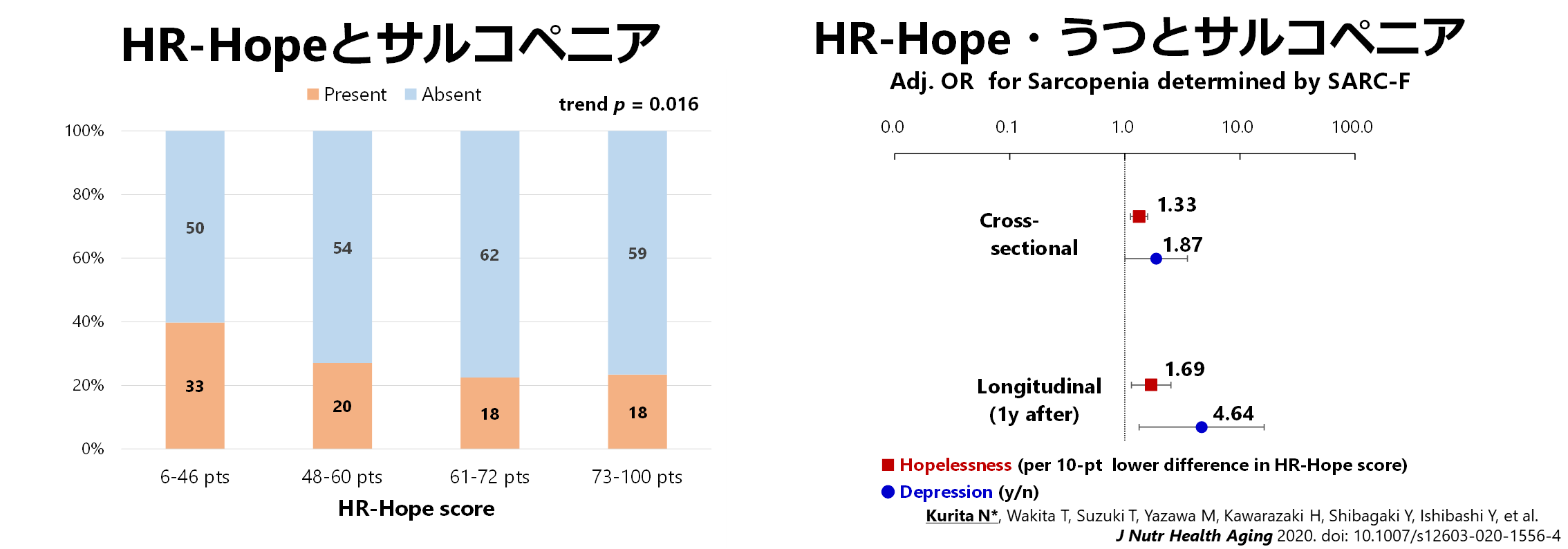

私たちは、成人の慢性腎臓病(CKD)患者において、健康関連ホープ尺度(HR-Hope)/うつとサルコペニアの関係性を長期的に分析しました。その結果、HR-Hopeスコアが低いほど、サルコペニアになる可能性が示されました。さらに、抑うつを抱えることも、独立した要因としてサルコペニアを引き起こす可能性があることがわかりました。この研究は、ヨーロッパ臨床栄養・代謝学会(ESPEN)とヨーロッパ腎臓学会・ヨーロッパ腎栄養グループ(ERN-ERA)によってまとめられた、高齢のCKD患者向けのタンパク質・エネルギー摂取量の指針とするためのレビュー論文(Piccoli GB et al. Clinical Nutrition 2023)に引用されました。

この研究は、科学研究費補助金の助成を受けて実施されたものです(基盤研究(B) 課題番号16H05216, 研究代表者:柴垣有吾, 研究分担者:福原 脇田 栗田; 若手研究 課題番号18K17970)。