臨床研究で用いられている効果の指標(effect measure)と、効果の大きさの解釈について解説しています。効果の指標は評価項目の変数の種類や、研究デザインの種類によって異なることが伝わるように説明しました。臨床の前線で活躍される整形外科医の先生方に親しんでいただけるよう、整形外科の医学に関係する実例をふんだんに取り入れるようにしました。

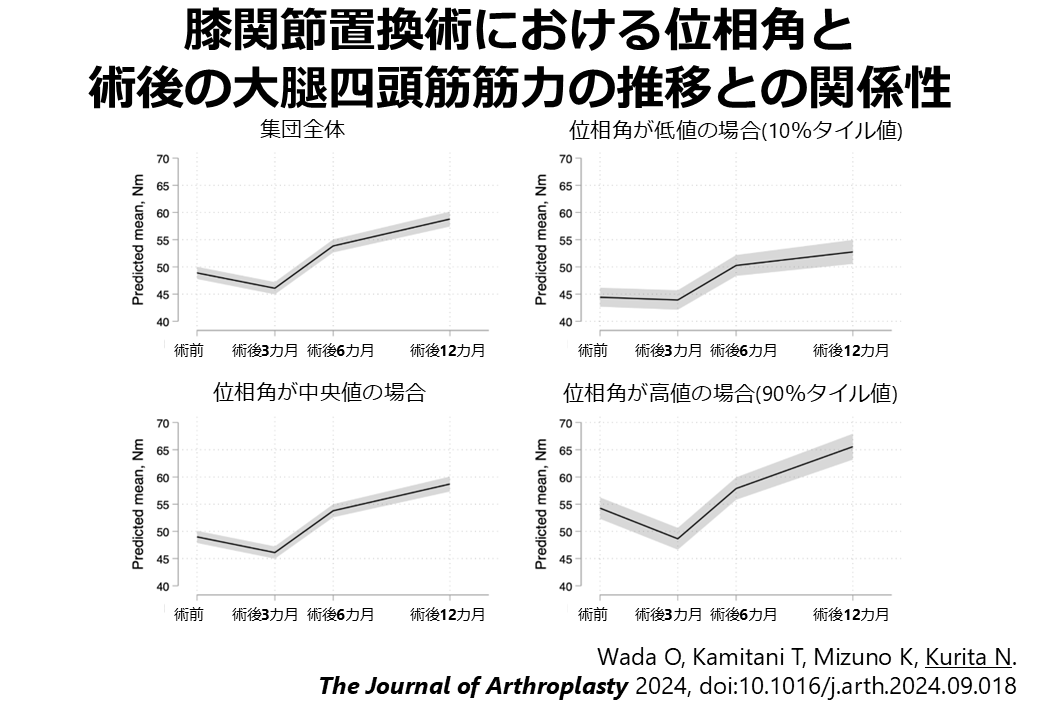

SPSS-OKプロジェクトの第10報目となる研究が、整形外科手術分野のトップジャーナルのひとつであり、股関節および膝関節の関節形成術に焦点を当てた学術誌であるThe Journal of Arthroplastyから出版されました。膝関節置換術およそ850名を分析した研究です。バイオインピーダンス測定で得られる位相角(PhA)と手術後1年間にわたる大腿四頭筋の筋力の推移との関係性を調べました。その結果、PhAが高いほど術後早期の筋力の低下が見られる傾向にありましたが、術後1年近くになると筋力の改善が高い傾向にあることがわかりました。主指導教員が研究デザインの立案・解析・論文化を支援しました。あんしん病院の理学療法士で院長補佐の和田先生、京都大学の 紙谷司先生との共同研究でもあり、このご縁をいただいたことと、プロジェクトの支援をして頂いている皆様に感謝しております。科学研究費補助金の助成を受けて実施した研究です。[11月28日までは論文がフリーで閲覧できます:こちらをクリック]

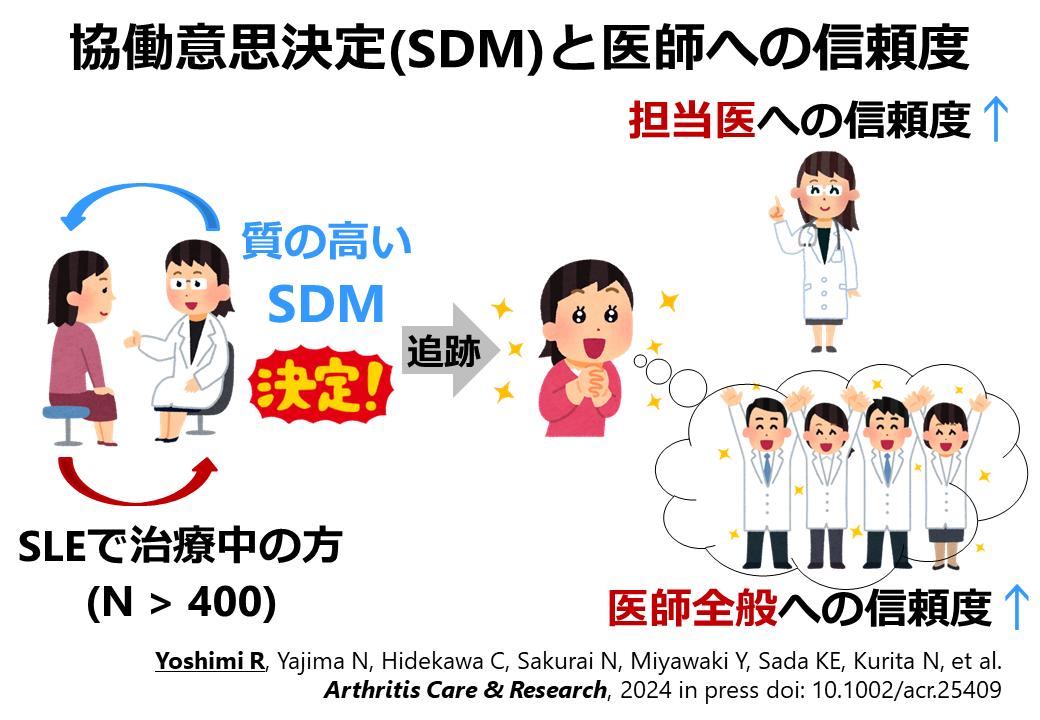

日本人の全身性エリテマトーデス(SLE)の方々を対象に、患者の共同意思決定(SDM)への参加が医師への信頼とどのように関係するかを追跡調査により分析しました。

その結果、共同意思決定の質が高いほど、主治医に対する信頼度が高くなることがわかりました。さらに、医師全般に対する信頼度も高くなることがわかりました。

以上から、SLEの方々がSDMに参加することによって、医師-患者関係や医療全体の信頼が向上する可能性が示唆されました。この研究は、科学研究費補助金の助成(基盤研究(B) 課題番号19KT0021; 研究代表者:栗田; 研究分担者:矢嶋 脇田 佐田 下島 吉見)を受けた![]() TRUMP2

TRUMP2![]() -SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

-SLEプロジェクト(the Trust Measurement for Physicians and Patients with SLE)の成果であり、昭和大学の矢嶋先生、高知大学の佐田先生、信州大学の下島先生、横浜市立大学の吉見先生、岡山大学の宮脇先生らとのチームプロダクトであり、リサーチ・クエスチョンの発案・解析・論文化に主指導教員が力を注いだものです。[※研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。難病患者の主治医への信頼度 治療の共同決定で向上 福島医大・栗田氏ら発表. 福島民友. 2024年9月5日 日刊4ページ.]

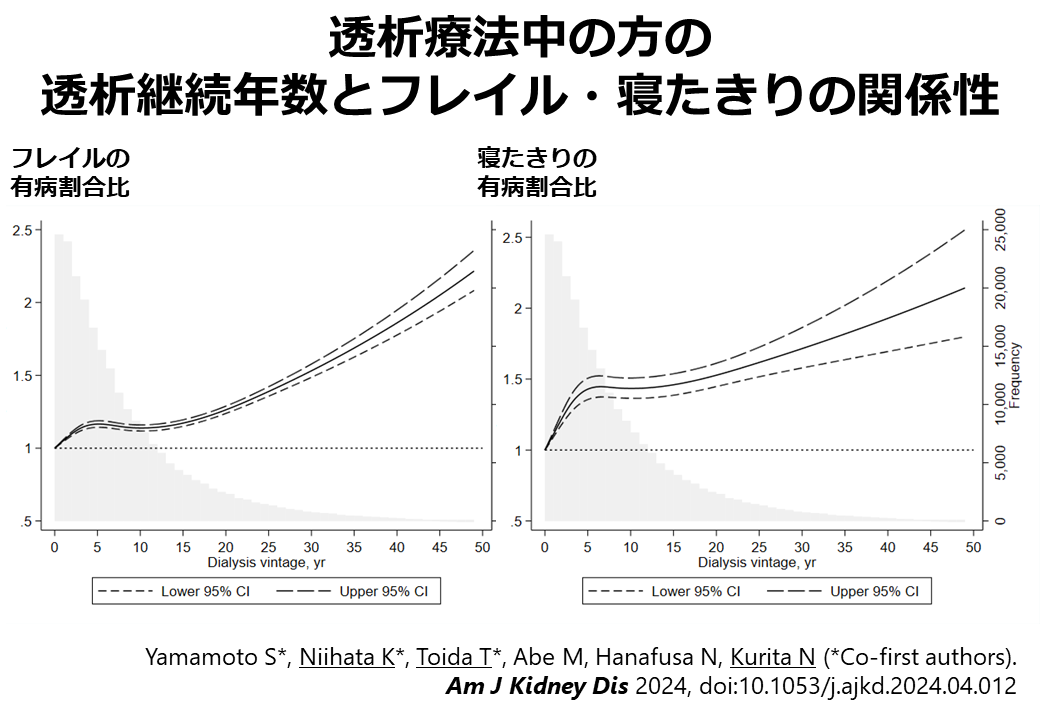

日本で透析療法を受けている50歳以上の患者22万7136名を対象に分析した横断研究です。透析療法の期間が長いほど、フレイルの有病率や寝たきりの有病率が高くなることが明らかとなりました。これは様々な共変量で補正しても同様でした。新潟大学の山本卓病院教授が主筆で、博士研究員の新畑先生・戸井田先生が解析論文化にコミットしました。主指導教員の栗田はリサーチ・クエスチョンの発案から解析論文化まで山本教授と進めて参りました。切実なリサーチ・クエスチョンであれば横断研究でも伝統ある雑誌に掲載されるという実例を皆で示し、金字塔を打ち立てることができました。[※研究成果が、福島民報 日刊に掲載されました。透析患者の治療期間が長期化するほど…「フレイル」・寝たきり 発症高まる. 福島民報. 2024年6月21日 日刊21ページ. また、研究成果が、福島民友 日刊に掲載されました。透析長期化と寝たきり関連 福島医大栗田氏ら 有病率増加を確認. 福島民友. 2024年6月21日 日刊3ページ. また、研究成果が、読売新聞 オンライン版に掲載されました。透析治療が長くなると寝たきり・フレイルになる頻度高く…九州医療科学大准教授「健康寿命延ばしたい」. 読売新聞. 2024年月30日 オンライン. また、研究成果が、毎日新聞 日刊 および オンライン版に掲載されました。長期透析►►►寝たきり高頻度 フレイルの有病率増 手指しびれなど傾向も. 毎日新聞. 2024年10月1日 日刊15ページ. 透析30年以上で寝たきりの割合増 九州医療科学大グループが研究. 毎日新聞. 2024年9月30日 オンライン. ]

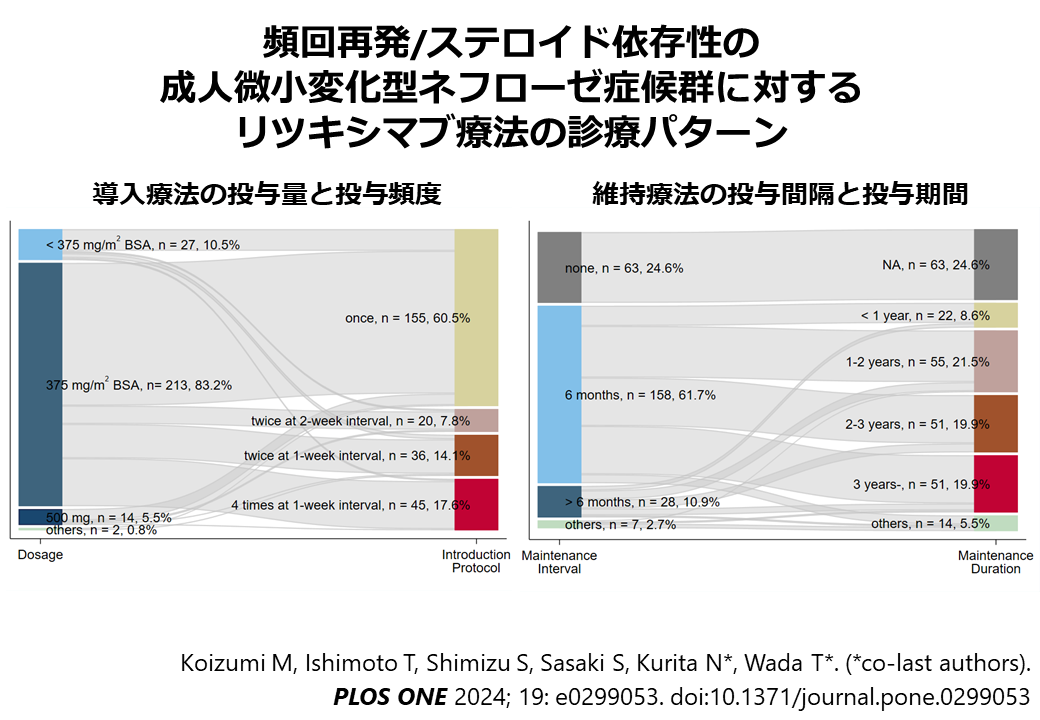

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」の出版に伴い、微小変化型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用実態を調査しました。

2021年11月から12月にかけて、380名の腎臓専門医からウェブ調査に回答をいただきました。その結果、微小変化型ネフローゼ症候群に対する使用経験は47.6%でした。

リツキシマブ療法が保険適用にならなかった経験があるとの回答が15.5%ありました。

リツキシマブ療法の適応症例を治療する機会があったとしても、54.4%が投与を差し控えると回答しました。最も多い理由は、保険適用とならないことによる費用負担が約80%を占めました。

東海大学の小泉先生が主筆となり、多くの先生方のご支援を頂きながら進めて達成できた成果です。主指導教員は特に調査の計画と解析、論文化でコミットしました。